Издание состоит из четырех десятков очерков, очень личных историй, полных потерь, испытаний, голодных зим и вёсен и стоической веры в победу. Все вместе они — непридуманная картина тех лет: как жили в гетто и в глухих деревнях Урала, как делали калоши из автомобильных шин, как шили холщовые мешочки для хлебных крошек, как завидовали тем, кто шел в школу не с портфелем, а с офицерским планшетом.

Название книги родилось из строчки в одном из воспоминаний. У них действительно не было времени на детство — у мальчиков и девочек, родившихся в 30-40-е. Они работали в колхозах и на заводах, стояли в стылых очередях с карточками за хлебом, помогали в госпиталях, перестирав километры бинтов и написав тысячи писем. Но все-таки у них было детство. Они дружили и влюблялись, играли и дрались, и, так же, как взрослые, верили в Победу.

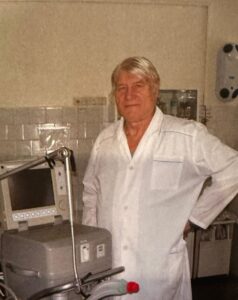

Распашонка из немецкой портянки: история Александра Александровича Севрука

Он родился в 1942 году. Окончил Свердловский медицинский институт. Работал хирургом, анестезиологом-реаниматологом в ГБ № 4 Нижнего Тагила, создал отделение анестезиологии и службу крови, заведовал отделением, в течение двадцати лет был главным анестезиологом Нижнего Тагила.

19 января 1942 года. Крещение. Мою маму, Валентину Фёдоровну Севрук, белорусскую партизанку, военфельдшера партизанского отряда имени Чапаева, действовавшего в Пинских болотах, что недалеко от Бреста, командование отправило на задание. На десятом километре пути, на окраине деревни Бояры, у фельдшера начались схватки. Мама укрылась в сарае местного крестьянина Яна Семеновича, превозмогая боль и холод (стояли крещенские морозы), без права на крик, родила меня. Укутала в собственную одежду. Малыш, то есть я, начал громко пищать. Мама приложила меня к груди. Ранним утром хозяин зашел в хлев, чтобы управлять скотину, доить корову, и обнаружил измученную женщину с младенцем, завел в дом. Хозяин выдал мою маму за свою родственницу, а меня — за своего сына. Его жена Ольга накануне тоже родила ребенка.

Семья сообщила всем соседям, что родилась двойня. Вскоре маме нужно было возвращаться к партизанам. Ее на санях увезли обратно в партизанский отряд, там всегда не хватало врачей. Я остался в семье Семеновичей.

Ольга стала моей приемной мамой, а ее дочь Вера — моей названной сестрой. Мама Оля управлялась по хозяйству, варила еду коровам и курам, отдельно — нам с Верой — молочные каши. У нас, как и во многих других деревенских домах, жили на постое два немецких офицера. Они занимали отдельную комнату. А вся семья с двумя младенцами ютилась на кухне. Каждый день хозяева были обязаны оставлять для немцев кувшин молока. Летом, когда появились ягоды, — самую глубокую тарелку.

Малышам, нам с Верой, иногда тоже перепадали овощи, ягоды с огорода. В этой семье я, приёмыш, рос до весны 1944 года.

Мои родители поженились в конце апреля 1941 года в Нижнем Тагиле. А уже 2 мая папа был отозван в Барановичи, в расположение своей части. Через неделю и мама, военфельдшер, уехала служить в Брестскую крепость. Никто из них не знал и не думал, что расстались навсегда. Только после войны мы узнали, что папа, капитан Александр Киричук, пропал без вести в 1943 году в районе Сталинграда.

21 июня мама, Валентина Севрук, с подругой отпросились из расположения части в Брестской крепости на танцы в город. А утром жизни уже не было. Мама вспоминала: «Я бежала в крепость, вливаясь в людскую суматоху. Уже шел тяжелый бой, много раненых, испуганные люди. Укрывшись в подвалах, женщины и дети, как могли, помогали бойцам, набивали пулеметные ленты, подносили гранаты. Не было воды. Каждый котелок стоил жизни бойцу. Особенно страшные бои проходили на третий день, 24 июня. В рядах защитников нашего участка остались всего шесть человек. Кончились патроны и гранаты. Ночью решили пробираться к своим. Мне предложили переодеться. Но я упрямилась, сказав, что солдат должен идти в военной форме».

В этой форме она и попала в плен. От многочисленных побоев потеряла сознание. Очнулась через несколько дней уже в Бресте, в госпитале для военнопленных. Когда смогла вставать, стала помогать раненым. Тех, кто выздоравливал, немцы отправляли в концлагерь в Польшу. Мама и другие медсестры сберегали солдат и офицеров, выносили раненых за территорию госпиталя на носилках, спрятав их под трупами. Так они спасли 28 человек. В сентябре весь госпиталь должны были отправить в концлагерь в Германию. Мама вместе с польской медсестрой Вандой решили бежать. И им это удалось. Начались полные лишений скитания по белорусской земле, оккупированной фашистами.

«Без ужаса то время нельзя вспоминать. Босая. Беременная, с сильным токсикозом, я переходила от дома к дому, просила хлеба и воды. Работу. Встречали по-разному. Бывало, и собак спускали», — рассказывала она. В Бресте ее заприметил связной партизанского отряда. И определил на постой к проверенным людям в деревню Бояры. Здесь и остался родившийся мальчик (то есть, я), которого мама назвала именем мужа, моего отца.

Я рос без мамы два года. В мае 1944 года мы встретились. В это время фашисты начали отступление и в поисках партизан с особой жестокостью вырезали белорусские деревни.

Командиры партизанского отряда срочно выводили технику, вывозили население — взрослых и детей. Тогда мы и встретились с моей настоящей мамой. Она с партизанами пришла за мной в дом Семеновичей. Я ее не узнал. Мама Оля просила маму Валю оставить меня в деревне. Ольга была уверена, что та идет на верную погибель и забирает малыша, ставшего им родным, с собой. Но мама была непреклонна, мы выдвинулись в путь. Ротный политрук, дядя Гриша Пираковский, привязал меня, двухлетнего, к себе полотенцами и по-пластунски переполз через рельсы под колючей проволокой.

Так мы перебрались к своим, к партизанам. Вскоре меня приняли в малолетние бойцы партизанского отряда имени Чапаева. Мы жили в Пинских болотах, в лесу, в землянке. Тогда я переболел тифом, туберкулезом. Как позже рассказывала мама, когда бомбили, бежал к кустам, звал всех в укрытие. Теперь мама всегда была рядом. Когда немцы окружили отряд плотным кольцом, командиры решили выходить из леса по узенькой болотистой тропике. Это был единственный шанс на жизнь. Наверное, мы тоже это понимали, потому что никто из детей ни разу не заплакал.

В 1948 году мы с мамой оказались в Нижнем Тагиле, здесь жили наши родственники. Из Белоруссии уезжали не по своей воле. Мама, побывавшая в немецком плену, могла снова угодить в лагерь. Теперь уже советский. Репрессии приближались и к ней. Она срочно демобилизовалась из армии по состоянию здоровья. Хорошо, что всегда рядом были боевые товарищи, они и помогли переправиться в Нижний Тагил. Здесь тоже всё было очень сложно. У мамы не было паспорта, только партизанская справка и награды. Для устройства на работу в те годы этого было слишком мало. Помощь пришла совершенно неожиданно. В 1956 году писатель Сергей Смирнов (отец Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала») сделал цикл радиопередач «В поисках героев Брестской крепости», рассказав о неизвестных фактах начала войны. Бывших узников концлагеря он назвал героями, помог им сделать паспорта.

Он разыскал маму и обратился к ней с просьбой поделиться воспоминаниями. В экспозиции защитников Брестской крепости появилось имя Валентины Севрук, а в Нижнем Тагиле она стала известным человеком, истинным героем Великой Отечественной. Всю тагильскую жизнь мама проработала детским врачом. И я стал врачом. Но память о военном детстве абсолютно живая. У меня до сих пор хранится детская рубашечка, сшитая мамой из немецких портянок в партизанском отряде.

«Мама кричала из кузова грузовика с ранеными: «Беги домой, тебя не тронут!»: история Елены Валентиновны Перепеловой

Родилась в 1940 году, была организатором ангиографической службы Свердловской области, создателем и руководителем ангиографического центра СОКБ № 1 (1979–2003).

Я родилась в Днепропетровске за год до войны. К моменту моего рождения мама уже работала врачом, а папа учился на металлургическом факультете Днепропетровского технического института. Они одногодки, но мама окончила школу экстерном, так уж ей хотелось поскорее покинуть отца и мачеху.

Своей специализацией мама выбрала педиатрию. Ей было важно быть со мной в яслях, куда ей пришлось отдать меня спустя 26 дней после рождения (такова была продолжительность декретного отпуска в СССР).

Вскоре отец окончил институт и должен был начать работать инженером-механиком на Днепропетровском металлургическом заводе. Он увлекался радиоделом и имел доступ к разным, в том числе зарубежным источникам информации. И поэтому достоверно знал о готовящейся полномасштабной войне. Когда наш город начали бомбить, решения он принимал быстро, не надеясь на скорое завершение войны. А бомбы полетели в первый же день. Одна попала в соседний дом, и наши стены тряслись так, что висящий на стене папин фотоаппарат упал в мою кроватку.

Родители отлично понимали, что всё очень серьезно. Понимали, что будут мобилизованы и решили отправить меня к бабушке (матери отца) в Таганрог. Надеялись, что туда немцы не дойдут. 23 июня мы с папой выехали из Днепропетровска. В вагоне была такая давка, что он подал меня кому-то из пассажиров в окно, а сам ехал чуть ли не на подножке. Для бабушки и дедушки наше появление было неожиданным, но меня они, конечно, приняли. На следующий же день папа вернулся обратно и сразу явился в военкомат. Но поскольку он отлично учился, его отправили не на фронт, а в Ташкент, в Военную академию бронетанковых войск.

Мама, опасаясь нацистских погромов и оккупации, выехала из города. Поезд разбомбили, но она осталась жива. В соседнем санитарном эшелоне, также пострадавшем от бомбежки, звали на помощь врача. Мама откликнулась и осталась в нем на протяжении пути его следования в Шадринск.

Вот так стремительно распорядилась война судьбой нашей семьи.

Таганрог

Дедушка, Иван Яковлевич, до начала войны возглавлял мартеновский цех Таганрогского металлургического завода. Бабушка, Ксения Тимофеевна, была домохозяйкой. Зубной врач, но после революции не практиковала — не хотела работать на коммунистов. Жили они в большом каменном доме. Построил его дедушкин отец, который при царе работал машинистом паровоза. Дом на восемь окон на улицу, с полуподвалом. В одной половине жила семья дедушкиного брата Михаила, в другой — мы. Улица, на которой он стоял, была настолько тихой, что на проезжей части росла трава.

К началу войны дедушка вышел на пенсию, однако обязательных ежемесячных выплат по законам военного времени был лишен, и жить было непросто. Жили огородом (выращивали капусту, помидоры, огурцы, зелень) и продуктами, которые удавалось обменять на вещи. Бабушка ходила на рынок менять вещи, а дедушке в соседних деревнях удавалось выменять сало.

Немцы заняли Таганрог уже в сентябре 1941 года и сразу начали бомбить. Одна из бомб попала в дом, через два от нашего. Вероятно, целились в находившийся неподалеку котельный завод. Когда дедушка увидел, что такой же основательный каменный дом разбит полностью, он понял, что семье необходимо безопасное укрытие. Во дворе был крепкий, сухой, глубокий погреб. 25 ступеней вниз. Дедушка его обустроил. Помню, что моей кроваткой в погребе стала деревянная ванночка для купания. Так погреб стал нашим домом. Наверх мы поднимались редко. Сидение в погребе существенным образом сказалось на моем здоровье.

Во время оккупации в Таганроге шли массовые расстрелы евреев, публичные казни партизан, расправы над теми, кто сопротивлялся, издевательства над детьми, трудовые повинности, грабежи. Помню совершенно жуткий эпизод расправы фашистов над партизанкой. 1943 год. На улице стрельба. Бабушка быстро одевает меня, чтобы отвести в подвал. Вдруг врываются фашисты, бабушку насильно куда-то уводят. Оказалось, ее повели на площадь, где происходила казнь партизанки Нонны Трофимовой.

Спустя несколько лет в Таганроге мама работала в больнице под руководством Петра Трофимова, отца этой казненной партизанки. Он первым в Ростовской области в послевоенные годы организовал онкологическое отделение. Мама была свидетелем увольнения и ареста врача за то, что его дочь якобы сотрудничала с оккупантами. Мама уговорила бабушку пойти в НКВД и рассказать правду о подвиге Нонны Трофимовой и ее жестокой публичной казни. Доктора Трофимова отпустили, и он смог вернуться к работе.

На нашей улице немцы не заняли ни один дом, но беспрепятственно могли войти в каждый и забрать всё, что считали нужным. Ходили они небольшими группами и с большой собакой, которую пускали вперед. С тех пор собак я боюсь и не люблю.

Однажды они пришли в наш дом. Помню, что нацистов было несколько, в том числе женщина. Дедушке заломили руки за спину, стали спрашивать про партизан. А меня схватила эсэсовка и, крепко удерживая, ножницами пыталась выколоть глаза. Я отреагировала инстинктивно — укусила ее за палец. От неожиданности она разжала руки, бросила меня. Я заползла под кровать, в самый угол и вцепилась в ножку кровати. Вскоре они ушли, дедушка достал меня из-под кровати. Бабушка предположила, что фашистов возмутил цвет моих больших ярко-синих глаз. Бесследно истязание не прошло. Бабушка вылечила воспаленные веки, но шрам от ножниц остался до сих пор. Больше фашисты к нам не заходили. Более того, один из них однажды катал меня на санках. Возможно, у него в Германии тоже были дети.

Мама в это время работала в далеком Шадринске, в госпитале. Там ей предложили возглавить горздрав или отправиться хирургом на фронт. Надеясь, что в составе действующих войск сможет добраться до Таганрога, она выбрала фронт. Для совершенствования хирургических навыков ее отправили учиться в военный госпиталь, который располагался в Свердловском доме промышленности. Обучение проходило под руководством выдающихся врачей, профессоров Аркадия Тимофеевича Лидского, Фёдора Родионовича Богданова, Давида Григорьевича Шефера. Уже после войны мама рассказывала, что госпиталь поразил ее четкой организацией лечебного процесса, безукоризненным порядком и чистотой. Такого она больше нигде не видела.

После учебы маму отправили сначала под Сталинград, затем ей удавалось так менять места своей службы, чтобы оказаться в Таганроге. Зимой 1943 года она вошла в наш дом. Я, увидев женщину в форме, приняла ее за ту самую нацистку и снова залезла под кровать. Никакие уговоры не помогали. Тогда мама запела «Катюшу». Услышав мамину песню, я вылезла.

Мама служила в госпитале, который находился в общеобразовательной школе № 21, заведовала отделением «Бедро и крупные суставы». Почему-то в школе вместе с ранеными находились лошади, что страшно ее возмущало. Ходили мы на работу в госпиталь вместе. Я выполняла простые поручения, крутила марлевые салфетки. Однажды охраняла зарплату медиков. Мама спрятала ее в железный ящик, а сверху усадила меня.

Но наша совместная жизнь была очень короткой, не больше недели. Фашисты вновь пытались оккупировать Таганрог. Помню страшный шум, звуки выстрелов и мамин крик: «Город снова взяли, мы эвакуируемся! Сейчас ты пойдешь домой. Я останусь здесь, потому что у солдат нет ни папы, ни мамы, ни ног!». Носилки с ранеными погрузили, и я запомнила, как мама стоит в кузове грузовика, машет мне и говорит: «Беги домой, тебя не тронут!».

Служила мама в разных госпиталях. Кроме операций на головном мозге она владела всеми другими видами оперативных вмешательств. Однажды ей пришлось спасать раненых непосредственно на поле боя. По заданию начальника госпиталя она отправилась на вокзал за ранеными. По пути машину разбомбили, и мама в воронке укрывала их от бомбежки. Однажды, производя сортировку раненых вместе с начальником госпиталя, приняла решение оперировать бойца, лицо которого было фактически уничтожено. Начальник госпиталя был против операции, считая ранение смертельным. После нескольких операций удалось частично восстановить лицо, но, к сожалению, солдат потерял зрение. Спустя какое-то время мама узнала, что это был поэт Эдуард Асадов.

Одно из маминых мест службы — госпиталь в Крыму, в Воронцовском дворце. Там в конце войны произошли трагические события, свидетелем которых она стала. В ее отделении лежали солдаты с ранениями крупных суставов. Большинству были произведены ампутации. Однажды ночью в отделение ворвались крымские татары и перерезали всех медиков и пациентов — 120 бойцов, переживших тяжелые ранения, операции и потерю конечностей. Мама в эту ночь не дежурила.

Освободили Таганрог окончательно в 1944 году. Об этом мы узнали не как обычно, по радио, а по шуму танков, въезжавших в город. Помню: сижу высоко на дереве белой черешни и ем спелые ягоды. Вдруг вижу, как по соседней улице едут танки. «Мой папа танкист!» — вспомнила я и понеслась им навстречу искать папу. Танки шли медленно, и один из танкистов поднял меня, спросил фамилию моего отца. Папы среди этих танкистов, конечно, не было. От бабушки мне за это, ох, как, влетело. Она наказывала за провинности — ставила на колени на горох. Иногда стояние могло продолжаться всю ночь.

После войны

После победы стало полегче с едой. Если во время войны мы питались исключительно пшенной кашей и мамалыгой, а кусочек сала величиной в один сантиметр на таком же маленьком кусочке хлеба считался роскошью, то после освобождения города я узнала, что такое сливочное масло — бабушка выменяла целую столовую ложку.

На сладкое я ела повидло из жерделей, дикого некрупного абрикоса с кислинкой. Повидло из него, даже сваренное без сахара, получалось вкусным. В канун 1946 года в школе учителя организовали новогодний праздник. Нарядили елку, подготовили для нас сладкие угощения — цветной горошек. Каждая «порция» из шести горошинок была завернута в марлечку. Ребята быстро съели угощение. А я стояла с этой марлечкой, не понимала, что нужно делать. Учительница сказала: «Почему ты не ешь, это же конфеты». Тогда я впервые услышала это слово. Но есть всё равно не стала, отнесла домой и поделила на всех поровну. Дедушка особенно радовался подарку.

Мама

Мама вернулась с фронта в 1946 году. Мы стали обустраивать свою мирную жизнь. Она начала работать в больнице, я пошла в первый класс. Девочкой я была высокой, и меня посадили на последнюю парту. С написанием палочек и крючочков я справлялась, а с написанием слов и предложений уже нет. По настоянию учительницы меня отправили к врачу, которая установила мою близорукость в минус 7 диоптрий и выписала очки. Найти очки было сложно, и были они, прямо скажем, ужасные. Но без них было невозможно учиться.

Поскольку во время войны я не имела возможности общаться с детьми, первые годы в школе были для меня непростыми. Помню, как учительница отправила меня в учительскую за картой, а я простояла целый урок у двери, потому что боялась постучать и войти.

Память отчетливо показывает мне один эпизод, который определил мой жизненный путь. Мне 9 лет. Лето 1949 года. Только что закончился дождь. Мама стоит на улице и гладит белье. Вдруг она падает без сознания. Оказалось, розетка, в которую был включен утюг, не была изолирована, и мама получила электротравму. Я когда-то видела, как реанимировали утопленника. Бросилась к маме, стала делать наружный массаж, искусственное дыхание и орать. Кто-то прибежал, маму доставили в больницу и спасли. Какое же это счастье — видеть маму живой! Этого никогда не забыть!

Папа

Вся папина жизнь и служба были связаны с танками. Он вернулся в 1948 году. После Военной академии бронетанковых войск его отправили на Курскую дугу, где он был заместителем по технике генерала П.С. Рыбалко, затем в составе Уральского добровольческого танкового корпуса — в Прагу. С 1945 по 1948 год он служил в Германии. А в 1948-м его отправили в западную Украину на борьбу с бандеровцами. Они были крайне жестокими. Вырезали людей целыми улицами, расправлялись с пациентами в больницах. Однажды они похитили маму. Ворвались в больницу с оружием, схватили ее и увезли в бункер, в котором она должна была оказывать медицинскую помощь. Несколько месяцев предпринимались безуспешные попытки ее освободить. Тогда папа решил действовать: сел на танк, направил его прямиком на этот бункер и раздавил. Маму спасли.

Свердловск

После того как наша семья наконец воссоединилась, родители предприняли попытку вернуться в родной Днепропетровск. Но в нашей комнате уже жили другие люди. Жизнь не стояла на месте. Мама предложила поехать в Свердловск. Настолько ее в 1943 году впечатлил уровень оказания медицинской помощи на Урале, что ей захотелось вернуться. Так в 1950 году мы оказались в Свердловске.

Город поразил меня обилием продуктов в магазинах. В Таганроге после войны было настолько плохо с едой, что люди от голода умирали прямо на улицах. А здесь чего только не продавали в магазинах: консервы, хлеб, масло, овощи. Нашим домом в течение нескольких лет была маленькая комната в общежитии. Квартиру долго не давали, несмотря на награды и звания родителей.

Мама — капитан медицинской службы, награждена орденом Отечественной войны II степени, папа — инженер-капитан, у него орден Отечественной войны II степени, три ордена Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги». Благоустроенную квартиру мы получили благодаря маминой решительности и настойчивости. Хорошо помню, как она ходила к Григорию Константиновичу Жукову на прием. Уже на следующий день нам предоставили квартиру в доме № 66 по улице Свердлова.

Вскоре нас стало четверо, родилась младшая сестренка Людмила. Папа работал на военной кафедре УПИ. Преподавал очень строго. Он настолько любил танки, что протирал их чистейшим носовым платком. Студенты даже сочинили про него стишок: «Не так страшна военка, как страшен Сергиенко». Затем работал в Торговой палате, переводчиком с немецкого языка технической литературы.

Мама устроилась в ГКБ СМП. Главный врач больницы Юрий Леонидович Мартынов принял ее врачом-хирургом с испытательным сроком. Тогда было много врачей фронтовиков, поэтому к вновь поступающим на работу относились немного свысока. С испытанием она справилась значительно раньше установленного месяца. Мама работала сначала в неотложной хирургии, затем в плановой, заведовала отделением гнойной хирургии, а после декретного отпуска стала хирургом-урологом в отделении и вела приемы в поликлинике.

Фронтовой опыт изменил маму. Ведь она оперировала круглыми сутками без возможности поесть, сходить в туалет, выспаться. Ей приходилось принимать быстрые и очень сложные решения. Мама стала строже, решительней, нетерпимей к халатности и небрежности подчиненных и коллег. Она трудилась всегда во имя и ради единственной цели — здоровья пациента. И работу каждого из своих отделений организовывала соответственно.

Профессия

В 12 лет мое желание стать врачом уже было осознанным и окончательным, но мама противилась. Она не хотела для меня такой же судьбы как у нее или ее мамы, погибшей в 1921 году вместе с пациентами в холерном бараке. Разубедить меня она пыталась особым, весьма красноречивым образом. Она устроила меня санитаркой в отделение гнойной хирургии. Приходилось делать перевязки парализованным пациентам, обрабатывать пролежни, гнойные раны, мыть, менять белье, переворачивать. Например, один больной с огромной язвой на спине от лучевой терапии был настолько зол на медиков, что кидался на каждого. Мама так демонстрировала мне изнанку профессии. Но я в своей убежденности была непреклонна.

Война осталась со мной не только шрамом на лице, но сформировала характер, научила меня быть твердой в своих убеждениях, иметь мужество и решимость для того, чтобы их отстаивать, и смелость для того, чтобы не бояться говорить правду. Я была жестким руководителем. Потому что методика, которую мы внедряли в только что созданном отделении, требовала не только грамотных специалистов, но совершенного нового, еще никем в больнице не виданного и не освоенного оборудования, а значит, полномасштабных ремонтов, добывания материалов, расходников, скрупулезной работы по установке и наладке. А главное — верить в необходимость развития ангиографической службы во имя медицинского прогресса и здоровья человека.

«На могиле учителя мы поклялись посвятить свою жизнь людям»: история Беллы Михайловны Тыманюк

Она родилась в 1929 году, окончила Свердловский медицинский институт, работала заместителем главного врача по лечебной части ГБ № 40 Свердловска.

В теплый солнечный день 22 июня 1941 г. по радио прозвучало грозное слово «война». Мы росли в поселке Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском. Война там ощущалась уже с первых дней. Люди уходили на фронт. В город шли эшелоны беженцев, эвакуировались на Урал Запорожский алюминиевый завод, авиационный подмосковный завод и др. Уплотнялись квартиры, использовались под жилье все подсобные помещения. Средняя школа № 2 была перенаселена. Учились в три смены. Уроки шли с 8 утра до 9 вечера. Боялись бомбардировок. В 1941-1943 годах постоянно делали светомаскировку. Возвращаться домой с занятий с 3-й смены было страшно, но я не помню ни одного случая, когда бы бандиты обидели школьника, хотя бандитизм в военные годы, конечно, был.

В школе стали появляться новые ученики, новые преподаватели. Из блокадного Ленинграда вывезли Лидию Павловну Копейкину, математика и нашего классного руководителя. Историк Шапиро вместо тряпок вывезла из блокадного города репродукции великих русских художников. Для нас, детей глубокой провинции, это было такое открытие! Уроки проходили очень интересно. Отличались начитанностью и эрудицией ребята из Москвы, Ленинграда, Запорожья. Нам очень много приходилось читать, чтобы достичь их уровня.

Очень памятным событием школьных лет остались школьные завтраки. Тогда питание было скудное — в основном картошка, а в школе каждый день давали по тоненькому кусочку белого хлеба и иногда 15-20 граммов сливочного масла. Так вкусно!

И еще остались в памяти прививки (мы их очень боялись) и неприятные проверки на педикулез. Они проводились раз в неделю и заставляли всегда очень трястись. Мыла ведь не было, и очень трудно было оставаться всегда в норме.

Но это будни. А в целом вспоминается, как, несмотря на трудное время, всегда проявлялась забота о подрастающем поколении, о его физическом и психическом здоровье. В 8-м классе нам даже дали 8 путевок в дом отдыха «Шиловский».

Война шла, а в школе текла своя интересная жизнь. Были уроки, но была и самодеятельность. Много внимания уделялось спорту. Кроме уроков физкультуры, постоянно проводились соревнования по лыжам, конькобежному спорту, спортивной гимнастике. Мы почти всем классом ходили в детскую спортивную школу при Доме культуры. Там был спортивный зал с кольцами, брусьями и турником. Невелико оборудование, да и зал невелик, но в нем было интересно. Занятия шли с утра до вечера. Руководил нами высокий худощавый тренер — «двадцатипятитысячник» (еще в довоенное время 25 тысяч комсомольцев мобилизовали, подготовили и бросили по всей стране для организации спортивной работы).

Он был очень увлеченный человек, сумевший сплотить вокруг себя молодежь. А это было очень важно, так как многие лишились отцов: у кого на фронте погибли, у кого репрессированы. Но об этом никогда не говорилось ни в школе, ни дома, потому что даже детьми мы понимали дикость этих репрессий. Из нас только один парень и две девочки стали мастерами спорта, остальные дальше 3-го и 2-го разрядов не пошли. Но это имело большое воспитательное значение и отвлекало молодежь от улицы.

Это одна сторона жизни. Вторая — обязательная. Это сельскохозяйственные работы. Начиная с 5-го класса каждый школьник обязательно отрабатывал два месяца. В сентябре 1941 года мы уже работали в пригородном совхозе. Осень выдалась дождливая, холодная; овощи убирали под дождем. Мы работали под каким-то огромным навесом. К нам с полей подвозили морковь и свеклу. Мы ее обрезали, сортировали, раскладывали по ящикам; утром эти ящики увозили, а нам подвозили новые. Сколько ящиков и мешков перенесли наши мальчишки за войну!

В сентябре уезжали копать картошку. Перед этим обязательно проводились профилактические осмотры. Я помню, что меня часто «браковали», но папа не разрешал оставаться дома. Он говорил: «Ты думаешь, женщины в деревнях здоровее тебя?» Я уезжала, и действительно, со мной ничего не случалось. Последний раз в колхозе «Рыбниково» мы были осенью 1944-го на уборке хлеба. Девочки работали в поле, вязали снопы за сенокосилкой. Хлеба были высокие, золотистые, с одурманивающим запахом. Работа спорилась.

Мы давали по две нормы в день. А мальчики во главе с нашим учителем физики Евгением Васильевичем Худяковым работали на молотилке с утра до вечера. Пыль там стояла страшная. Был сентябрь, а в ноябре, в первую снежную метель, мы уже шли за гробом любимого учителя. Его демобилизовали из армии по состоянию здоровья (закрытая форма туберкулеза), длительное пребывание в пыли вызвало обострение процесса. Скоротечная чахотка — и в ноябре его уже не стало.

Сейчас говорят, что патриотизм — пустые слова, но только он помог выстоять в этой тяжелой войне. После похорон мы задержались на могиле и поклялись посвятить свою жизнь людям. Из 24 выпускников 10-го класса 13 человек поступили в медицинский институт. Все стали хорошими врачами.

Родители старались, чтобы детство, вопреки всему, было счастливым: история Веры Вениаминовны Беспаловой

Она родилась 29 июля 1941 года. Организовала и руководила биохимической лабораторией в поликлинике СОКБ № 1, возглавляла отделение лабораторной диагностики до 2009 года.

Я родилась через месяц после начала войны, поэтому многое из происходившего тогда знаю из рассказов мамы, Марии Павловны Нестеровой (Хованской). Родилась она в Санкт-Петербурге в образованной дворянской семье, где детей многому обучали, в том числе французскому языку. История семьи сложилась трагически. Бабушка погибла от осложнений, возникших при рождении младшего сына. С началом Гражданской войны деда мобилизовали. Дети, в том числе моя мама, росли в Доме малютки. Позже она получила педагогическое образование и работала заведующей детским садом. С папой они познакомились в Свердловске.

Папа — Вениамин Васильевич Нестеров, экономист, заведовал планово-экономическим отделом в Облпотребсоюзе.

Был увлеченным краеведом. Его интересовало всё, что касалось Урала: природа, климат, архитектура, культура. Он собирал специальную литературу, много читал и нас, детей, старался увлечь рассказами, путешествиями. Мы вместе обошли все окрестности Свердловска. Папа фотографировал, описывал увиденное.

На фронт папу не призвали по состоянию здоровья. Перед войной он сломал обе ноги. Переломы были сложными, и папа ходил на костылях, вплоть до конца войны. Повезло папе и в 1945 году, когда призывали всех без разбора. Увидели его, стоящего в строю призывников на костылях, и отпустили домой.

Детей в семье было трое: старший — Эдуард, потом я и младший — Валера (будущий министр образования Свердловской области Валерий Вениаминович Нестеров).

Дом

Жили мы в четырехэтажном доме на Малышева, 29, на пересечении улиц Малышева и Вайнера. Первые три этажа занимали организации (на втором этаже было Управление хлебопродуктов), а четвертый был жилым. Дом казался мне огромным. Громадные окна, высоченные потолки (4,75 м).

Система была коридорной, у каждой семьи была комната 30 квадратных метров. Нам повезло жить в крайней квартире. Она состояла из трех комнат (30, 15 и 10 кв. м) и все они были нашими. Кухня — общая. В ней стояли огромные сущёвские плиты и настоящая русская печь (на ее верхней части, где спальное место, хранили тазы, шайки). Плиты топили дровами, которые заготавливали из ящиков, оставленных на улице у магазинов. Было два туалета (мужской и женский) и раковины для умывания. Мыться ходили в баню в Дом крестьянина на Радищева или в баню на Куйбышева.

Уже после войны один из жильцов нашего коридора установил в освободившейся комнате три ванны. Разница в размерах жилой площади не мешала добрым отношениям между семьями. Двери почти все держали открытыми. Дети играли в общем коридоре и могли беспрепятственно ходить друг к другу в гости. Лишь семьи эвакуированных из Ленинграда по-разному относились к нашему общему житью, и некоторые двери запирали.

Помню соседку-инвалида, без ног. Она выползала на улицу и просила милостыню, а, возвращаясь домой, складывала собранные монетки стопочками и завязывала их в платочки. Мы маленькие тихонько наблюдали за ней через открытую дверь ее комнаты.

Белый хлеб

Напротив нашего дома была булочная. Хлеб получали по карточкам. Белый хлеб стоил в два раза дороже черного. И мама, чтобы нас посытнее накормить, старалась купить больше черного хлеба. Помню, однажды мама разрешила мне купить белые слоеные венские булочки. Я аккуратно на дно сумки положила черный хлеб, а сверху две венские булочки, чтобы их все видели. Возвращалась домой гордая тем, что несу белый хлеб. Это для меня был настоящий праздник.

В мой день рождения мы с мамой ходили на рынок, который находился на Сакко и Ванцетти. Мама покупала мне стакан малины или мороженое — самые лучшие подарки. Еще один фрагмент живет в памяти. Родной брат отца, Алексей, имел бронь как ценный специалист Уралмашзавода, он был слесарем-лекальщиком высшего разряда. Его жена тетя Галя заведовала обкомовской столовой. Их дом находился на улице Розы Люксембург у самой набережной. Жили они по тем временам очень сыто. Например, могли шоколадом кормить свою собаку. Иногда мы ходили к ним в гости.

Однажды нас угостили бутербродами со сливочным маслом. И я по детской своей неловкости уронила бутерброд, который конечно же упал маслом вниз. Тетя Галя предложила намазать мне еще один. Но мама воспитывала нас так, чтобы мы не имели привычки просить, завидовать и я не осмелилась попросить тетю Галю, хотя мне так хотелось бутерброд с маслом.

Помню, как маму обманули на барахолке. Она иногда ездила туда, чтобы продать или обменять что-то из вещей. Однажды вернулась расстроенная — среди купюр были пустышки.

Пленные

После войны на улицу Малышева пригнали пленных немцев. Они вели какие-то земляные работы, рыли котлованы. В обеденный перерыв привозили полевые кухни, немцы с мисками вставали в очередь за едой. Мы с ребятами бегали и показывали им языки. Мама, когда узнала об этом, отругала меня: «Никогда так не делай, среди них тоже есть те, кто не хотел этой войны и кто оставил дома детей». Специальных разговоров о войне с нами, детьми, никто не вел.

Помню лишь мамины переживания об ушедших на войну папиных братьях, надежду на их скорое возвращение. А когда из домашнего приемника начинал звучать голос Левитана, все замирали и детей заставляли сидеть тихо и слушать.

Первый день войны

О нем мне рассказала мама. День был летний, солнечный. Родители очень любили дальние лесные прогулки. И в то воскресенье отправились на ключик в сторону Зеленого острова. Возвращаясь, встретили бегущего навстречу папиного брата Павла, который кричал: «Война, война!». Родители не поверили, в ужасе бросились домой.

Окончание войны и все последующие годовщины Великой Победы праздновали очень громко, всем нашим «коридором». Собирались в нашей большой трехкомнатной квартире. Накрывали в центре большой комнаты огромный стол, пели песни, веселились.

После войны

Первые несколько лет после войны тоже было тяжело и голодно. Стало полегче, когда папу повысили в Облпотребсоюзе. У нас у первых в доме появились телефон и телевизор, который прибегали смотреть все соседи. Постепенно мы встали на ноги, но мама продолжала экономить.

Всегда готовила сама и особенно любила стряпать. Заводила тесто, ставила его на печь подниматься и в этой печи пекла.

Школа

Училась я в школе № 5. Тогда — женской. В 1954 году раздельное обучение отменили, и с 8-го класса меня перевели в 65-ю мужскую школу. Класс был дружным, сильным. Многие стали учеными. Меня дразнили «зимой и летом одним цветом» за клетчатое пальто, которое я носила в холодное время года несколько лет.

Мама просто утепляла его зимой дополнительной подстежкой и снимала ее, когда становилось тепло. Форменное платье и фартук сшила бабушка из простой хлопчатобумажной ткани. Я так завидовала одноклассницам, у которых были кружевные фартуки и шелковые пионерские галстуки.

Хорошо помню день смерти Сталина. Утром все пришли в школу со слезами. Нам раздали его портреты, и мы приклеивали на них траурные ленточки. Дома тоже все переживали. Ведь при Сталине ежегодно в марте снижали цены на продукты. Этого снижения все ждали.

Репрессии

Из окна нашего дома мы видели, как в соседние дворы то и дело заезжали «воронки». Мы знали, что это за машины, и было страшно. И было страшно за папу. Он дружил с Валерием Николаевичем Шлезигером (орнитолог, педагог, создатель Екатеринбургского зоопарка, был репрессирован и расстрелян в 1938 году).

После его ареста папа ходил в НКВД, хлопотал за него, после смерти добивался реабилитации. Мама волновалась очень, просила папу быть осторожным.

Оглядываясь назад, могу сказать, что война не омрачила мое детство. Я благодарна своей семье, своим родителям, они старались, чтобы оно, вопреки всему, было счастливым.

Материал опубликован в рамках совместного информационного проекта «Урал — фронту. Свердловская область для Победы». Партнеры проекта: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация «Ростех», Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России, Федерация профсоюзов Свердловской области, Движение Первых в Свердловской области, Управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Мультимедийный парк «Россия — моя история. Свердловская область».

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: