Красноярск вместе со всей страной готовится отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В первые военные годы в Красноярский край эвакуировали заводы из западной части СССР, которым угрожало полное разрушение. Здесь развернулись важнейшие для фронта производства: создавали технику, боеприпасы и многое другое. Так красноярцы помогли приблизить Победу, а наш регион превратился в мощный промышленный центр. В специальном проекте к 80-летию Победы «Город Прима» вспоминает, как это было.

Удалённый от фронта Красноярск в годы войны стал авиационным центром. Здесь производили и ремонтировали самолёты, принимали американскую технику через воздушную трассу «Аляска-Сибирь», выпускали радионавигационную аппаратуру. И для того, чтобы наш город занял такое важное положение, было несколько предпосылок.

Мастерские

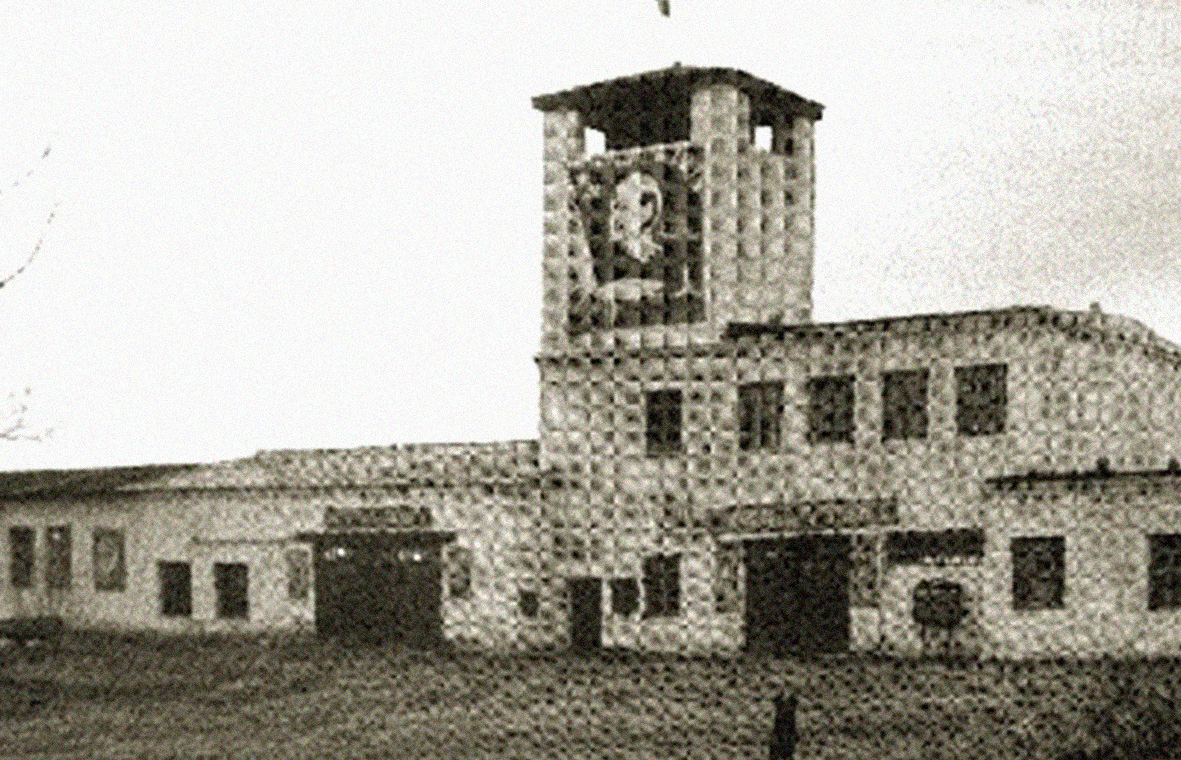

Ещё в 1934 году в Красноярске заработали самолёто-мотороремонтные мастерские. Их экстренно построили, чтобы подготовить самолёт для спасения команды парохода «Челюскин». В течение года в восточной части Телячьего острова появились аэровокзал, гидропуск, бензохранилище, дома для лётного состава и административно-хозяйственных работников, склады.

Благодаря такой базе город быстро превратился в столицу полярной авиации — с мастерских начинались все экспедиции на Крайний Север, в частности, лётчика Василия Молокова. Именно здесь стандартные самолёты готовили к экстремальным условиям Арктики. Кабины утепляли, на борт монтировали аэрофотосъёмочные и радионавигационные приборы. Предприятие быстро разрасталось и в 1935-ом стало заводом, а остров, по решению краевого исполкома, обрёл современное название — Молокова.

Имени Побежимова

Другим прославленным полярным лётчиком, работавшим в Красноярске, был друг Молокова Григорий Побежимов. В нашем городе он оказался в 1931 году, в качестве бортмеханика прокладывал воздушные трассы на севере Красноярского края. На заводе Побежимов руководил ремонтом моторов, помогал осваивать технику.

В 1937 году лётчик участвовал в перелёте из Москвы в Америку через Северный полюс. Миссия завершилась трагически — погиб весь экипаж. В память о товарище коллеги попросили присвоить его имя заводу. Через год производственные мощности перенесли с острова на правобережье — в район нынешнего Южного берега. Позднее неподалёку — на Затоне между улицей Вавилова и Красрабом — появилась улица Побежимова.

N 477

Когда началась война, завод стал обслуживать и ремонтировать бомбардировщики СБ и ДБ-3М. А в ноябре 1941 года на завод Побежимова эвакуировали завод № 477 Наркомата авиационной промышленности, который ранее работал в рабочем посёлке Тульской области. Вместе с оборудованием в Красноярск прибыли 1000 сотрудников завода, которых разместили в Кировском, Сталинском и Кагановическом (последние два сейчас — Центральный и Октябрський соответственно) районах. Их семьи поселили за городом — в Емельяновском районе.

С этого момента объединённое предприятие стало выпускать запчасти для СБ, а ещё и расходники для легендарных «Катюш». Мины в документах назывались «деталью № 7 для изделия № 8».

В книге «Красноярск — Берлин. 1941–1945» приводятся воспоминания директора завода Сергея Захарова. По его словам, в декабре должны были произвести тысячи мин. Но у рабочих не хватало опыта, поэтому механический цех быстро оказался завален браком.

Поставили лучших токарей, но дело не шло. Что делать? Послали в командировку в другой город, где делали эти мины, инженера Леонида Алексеевича Хохлова. Посмотрел он, как другие делают, правдами и неправдами заполучил обработанную деталь, прибинтовал её к своему телу, да так и привёз.

Это нам здорово помогло, и всё же темпы изготовления деталей были низкими, да и качество — через одну. Выручил молодой паренек, комсомолец Володя Костицын. Он для внутренней расточки мины применил не резец, а фрезу. И дело пошло. Мы наверстали упущенное и перевыполнили государственное задание. За этот трудовой подвиг Володя был награждён орденом Красной Звезды.

Сергей Захаров, директор Красноярского авиаремонтного завода им. Побежимова с 1939 по 1942 год

С начала войны завод находился в ведении Наркомата авиационной промышленности, но наряду с нуждами фронта по-прежнему выполнял заказы Главного управления Северного морского пути. Чтобы решить проблему двоевластия, в августе 1942 года предприятие разделили. Цех № 11, специализировавшийся на ремонте самолётов ледовой разведки, вернули на остров Молокова и переформатировали в Центральную авиаремонтную базу (ЦАРБ), которая относилась к Управлению полярной авиации ГУ СМП.

Как и многие другие производства военного времени, завод № 477 столкнулся с нехваткой рабочих рук. Большинство мужчин мобилизовали, и в коллективе преобладали женщины и подростки.

Иной малец выдохнется совсем, мастер отправит его передохнуть часок-другой, а он как забьётся куда-нибудь в тёплый уголок, так еле его разыщешь. А найдёшь — добудиться не можешь. Возьмёшь на руки, принесёшь, поставишь к станку, тогда он только очнётся.

Константин Пустовалов, рабочий завода № 477

«Алсиб»

В 1942 году Красноярск стал важнейшим пунктом воздушной трассы «Аляска-Сибирь», проектированием которой руководил Молоков. Через «Алсиб» в Советский Союз доставляли из США авиационную технику и другое оборудование. В нашем городе американские самолёты ремонтировали после перелёта в 6500 километров, перекрашивали и готовили к отправке на фронт. Эти работы выполняли как на заводе № 477 и на ЦАРБ, так и в аэропорту, где была расквартирована Харьковская военная авиационная школа.

Начальник заводского цеха А.В. Василовский вспоминал, что, когда из Америки поступили гидросамолёты «Каталина», ему поручили починить автопилот, вся документация к которому была на английском языке.

Что-то стал нащупывать, но приходит пилот и говорит: «Давай, доработаешь на самолёте при работающих моторах». Пошли, поставили, запустили моторы, я внизу под приборной доской колдую. Пилот говорит, что моторы прогрелись и мы поднимаемся в воздух. Поднялись, набрали контрольную высоту, но я попросил подняться еще на тысячу для страховки. Я снова под приборной доской и командую: «Включаю рули высоты».

Как клюнет машина на нос, аж страшно. Выключил автопилот. Восстанавливаем высоту. Что-то я уже поймал. Включаю снова. Уже немного пошли вниз. Не выключая, я регулирую — выправил самолёт. Ура! Понял весь секрет.

А.В. Василовский, начальник цеха завода № 477

Секретная разработка

В мае 1943 года в Москве решили производить на заводе № 477 гидросамолёты КОР-2 (или Бе-4) — летающие лодки, предназначенные для ближней морской разведки. Чтобы наладить их выпуск, из Омска в Красноярск перевели конструкторское бюро морского самолётостроения Георгия Бериева с имуществом, лабораторией и даже библиотекой. Сам Бериев также стал главным конструктором завода.

Производство шло медленно — рабочим пришлось переучиваться под новую задачу, с трудом удавалось добыть нужные станки и сырьё.

Какую находчивость, изобретательность проявляли люди! На заводе не было внутришлифовальных станков для обработки внутренних поверхностей узлов шасси. Рабочие и технологи приспособили для этой цели токарный станок ДИП-200, используя для этого деревянные притиры. Или не было дюралевых труб для оперения самолетов. Додумались делать их клёпаными из листа. Да, собственно, много чего делалось такого, что даже сегодня специалисты сказали бы: «Это невозможно»!

Пётр Смирнов, главный инженер завода № 477

Первый серийный образец КОР-2 выпустили в ноябре 1943-го, а за два года завод сдал только 39 самолётов. 12 из них поступили на Черноморский флот, 12 — на Балтику, 4 — на Тихоокеанский флот. Два самолёта участвовали в обороне Диксона, когда самый северный посёлок Красноярского края оказался под ударом немецкий подлодок. Остальные машины попали в строевые части уже после окончания боевых действий.

Ещё одной разработкой стала летающая лодка ЛЛ-143. В Красноярске уже изготовили первый опытный образец — его испытали на Абаканской протоке. Однако программу остановила Победа. После войны конструкторское бюро перевели в Таганрог, а завод снова поступил в ведение Главного управления Северного морского пути.

Красноярский радиотехнический завод

В августе 1941 года из Ленинграда в Красноярск прибыл эшелон с оборудованием союзного завода № 327 и НИИ № 9. Прибыли в наш город и сотрудники. Уже на следующий день объявили о разгрузке — так 16 августа стали считать днём рождения Красноярского филиала.

Первое, за что взялись — восстановление завода. Сделать это требовалось в самые краткие сроки, поскольку фронту была необходима продукция предприятия.

Управлял предприятием бывший начальник производства Ленинградского завода Алексей Блёскин. Под его руководством на предприятии создали отдел главного конструктора, где велись научно-исследовательские работы по созданию разнообразной военной техники. Лабораторий было несколько, и каждой из них руководили опытные управленцы и светлые головы — только им было под силу создать неповторимое по качеству и профильным характеристикам оборудование.

Что выпускали в годы войны

«СПУ» — самолётные переговорные устройства различных типов.

«Колба-С», «Колба-Н» — рамочные гониометрические радиомаяки.

«Шар-КВ, ДВ», «Шар-КМ, ДМ» — профессиональные приёмные устройства длинных, средних и коротких волн.

«Призма-приставка к радиостанции РАФ-Д». Её использовали как радиомаяк для ведения кораблей по заданному фарватеру.

«Круг» — связная вагонная приёмопередающая радиостанция.

«Эфир» — приёмопередающая радиостанция типа РК-6.

«Точка» — аппаратура для приёма на слух азбуки Морзе.

Секретная «Колба»

Вся продукция завода была важна для фронта, однако особого внимания заслуживает «Колба».

Создание этого радионавигационного маяка считается главным сверхсекретным делом того времени. Обнародовать информацию о нём разрешили только в 1994 году.

Выпустить радиомаяк предприятию поручил Госкомитет обороны в 1942 году. «Колба» должна была «курировать» вождение и слепую посадку самолётов из США на воздушной линии трассы Аляска-Сибирь — через Аляску, Чукотку, Колыму, Якутию в Красноярск.

Руководил разработкой начальник производства Н. М. Зверев. За основу он взял созданный еще в 1939 году одноимённый мобильный вариант всенаправленного гониометрического радиомаяка.

Сначала «Колба» состояла из двух машин, затем из четырёх. Высота центральной мачты ненаправленного излучения маяка составляла 31,5 метр. Такой размер позволял расширить дальность действия до 500 километров. Всего за годы войны завод выпустил 27 таких маяков.

Ранее опытные лётчики пытались справляться без маяка. Они сопровождали каждый самолёт, однако из-за сложного рельефа и других неблагоприятных условий вроде полярной ночи, 60-градусных морозов, отсутствия промежуточных аэродромов, карт с погрешностями, только за полгода было потеряно 58 самолётов. Это и стало главной предпосылкой для создания «Колбы».

Благодаря этому оборудованию по лендлизу удавалось перегонять «Аэрокобры», «Дугласы», «Бостоны» и «Боинги» практически без потерь. Из Красноярска боевые самолёты вылетали на фронт. За ними по железной дороге отправляли радиомаяки «Колба». Их устанавливали на аэродромах прифронтовой полосы — так удавалось обеспечить беспрепятственный путь на Берлин и возврат самолётов после выполнения боевого задания.

Чтобы достичь таких результатов, весь штат завода, а это полторы тысячи человек, работал круглосуточно. Сказать: «Устал» и опустить руки — и мысли не было, ведь главный девиз самоотверженных людей был: «Всё для фронта, всё для победы!». Всех героев-производственников отметили впоследствии Ленинскими, Государственными премиями СССР, а также Премиями РФ и Правительства РФ. Не забыли, конечно, и о лётчиках, которым так помог радиомаяк. Пилотам после войны на Аляске установили памятник.

Что было после

Когда война закончилась, перегоночную трассу закрыли, и маяки, как и другое военное оборудование, с производства сняли. Многие сотрудники предприятия вернулись в Ленинград, чтобы создать новый институт Радионавигации, но и в Красноярске остались высококлассные специалисты — в нашем городе решили оставить «филиал» завода, который стал основной базой радиотехнической промышленности Красноярского края.

После войны завод производил стационарные средневолновые радиомаяки «Ива» и «Акация», приводные аэродромные радиостанции «ПАР-7» и «ПАР-8» и новые образцы радионавигационной техники.

В шестидесятые здесь разрабатывали средства связи, радионавигационные системы, позже создали цех микроэлектроники на основе последних достижений в области технологий. В семидесятые вплоть до Миллениума успешно работали над спутниковой системой стратегической связи и совершенствовали её.

В новом веке постепенно начали переходить к системе связи третьего поколения — ИССС — Интегрированная Система Спутниковой Связи. Она по сей день как составная часть Объединённой Автоматизированной Цифровой Системы Связи — ОАЦСС — развивается в сторону создания космических бортовых информационно-транспортных платформ, которые обеспечивают полную доступность всех стационарных и мобильных пользователей земного сегмента спутниковой сети — на суше, на море, в воздухе.

фото: my.krskstate.ru, memorial24.ru, kkkm.ru, «Трудовой фронт Красноярья», «Красноярск — Берлин. 1941-1945»

The post Тыл — фронту: как Красноярский край помогал приближать Победу appeared first on Город Прима.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: