В одной из фестивальных программ «Псков на экране» представили три фильма, снятых в Псковской области: «Метель» Владимира Басова (1964), «Хомут для Маркиза» Ильи Фреза (1977), «Свои» Дмитрия Месхиева (2002).

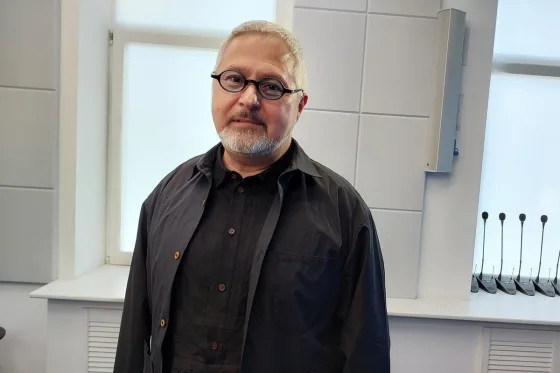

В первый же день провели «круглый стол» на тему отражения войны в отечественном кино. Ораторским искусством отличился кинорежиссер Дмитрий Месхиев, несколько лет живущий во Пскове. Он руководит Псковским академическим театром им. А.С.Пушкина.

Главный приз Московского международного кинофестиваля за фильм «Свои» ему когда-то вручил выдающийся британский режиссер Алан Паркер. Снималась картина в деревне Раково Печорского района, Изборсе, Острове, Печорах Псковской области. События происходят в августе 1941-го. Одну из главных ролей сыграл выдающийся украинский актер Богдан Ступка.

Дмитрий Месхиев напомнил о том, как рождался фильм: «Валентин Черных, написавший сценарий, из этих мест. Он писал об оккупации, которую здесь пережил, по своим юношеским и детским воспоминаниям. Я понимал, что нужно снимать там, где про это было написано. Мы нашли под Псковом старую деревню, перестроили ее. На псковских далях сняли всю картину. В съемках принимали участие местные жители и бойцы 76-й воздушно-десантной дивизии».

На правой руке у Дмитрия Месхиева не только кольца и браслет, но и татуировка «ВДВ».

Питерский киновед энциклопедических знаний Александр Поздняков вспоминал неувядающие комедии на военные темы, в частности «Небесный тихоход», черно-белые фильмы Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны» и «Проверка на дорогах».

Историк и председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко, возглавлявший жюри программы «Хранители памяти», рассуждал о смещении фокуса с коллективного подвига в сторону отдельного человека на войне.

Вот цитаты его выступления.

«Моей бабушке было 16 лет. Она закончила школу на Первой линии Васильевского острова в июне 1941-го, пошла работать на завод, когда началась неожиданная война. Что это было для людей?»

«За последние пять лет практически целиком рассекречен комплект документов штаба партизанского движения за некоторыми отступлениями. Комиссия решила пока не открывать краткую инструкцию партизана, где рассказано, как буквально на коленке можно собрать взрывное устройство».

В одной из псковских библиотек открылась выставка на основе этих документов. Петр Тищенко сообщил о производстве фильмов о блокадном трамвае, корюшке и рыбаках в осажденном Ленинграде, работе журналистов в дни блокады. О том, что лишь 25 января 1942 года ленинградские газеты перестали выходить, когда прекратилась подача электричества, встали хлебозаводы, типография.

Петр Тищенко рассказал о некоторых мифах. «Существует миф, что в блокадном Ленинграде бесплатно выдавали 125 грамм хлеба с конце ноября и в декабре 1941 года. Никто их не выдавал. Нужно было купить карточки и на них уже купить хлеб. Для этого нужно было работать. А для того, чтобы эвакуироваться, необходимо было внести плату за жилье, принести оплаченные жировки. Только после этого ты мог получить направление на эвакуацию. Из Ленинграда было эвакуировано в другие части Советского Союза 1 млн 700 тыс. человек. Имена эвакуированных можно узнать только объединив информацию всех архивов страны, чем мы сейчас и занимаемся».

Дмитрий Месхиев терпеливо выслушал коллег, а потом раскритиковал дискуссию: «Вспоминать великие советские кинопроизведения о войне очень хорошо, но я бы перевел разговор в проблематику сегодняшнего дня. Я – не участник войны, но снял одно кино в своей жизни про Великую Отечественную войну и вроде бы сделал это неплохо. Сейчас большие проблемы в нашей стране с военным кино. Я имею в виду не только фильмы про СВО, но и о Великой Отечественной войне. У нас вопят, что запрещают одно, другое, но в советское время много чего запрещали, при этом шедевры выходили пачками, о войне в том числе. А сейчас я смотрю последние военные фильмы о той же Великой Отечественной и вижу искусственное, глянцевое кино с искусственными, глянцевыми людьми, за которых я не переживаю. Я вижу искусственные декорации. Я не говорю, что они плохо нарисованы, но полеты камеры еще не дают ощущения присутствия и сопереживания.

Неучастников войны было много среди режиссеров, снимавших прекрасные фильмы о войне в советское время. Сегодня все переводится в полумультяшную сферу. Почему так хорошо в советское время снимали военные фильмы? Потому что снимали про людей, их чувства. А сейчас это патриотическая показуха, и в этом нет патриотизма.

Я посмотрел большой последний фильм про войну. Не буду его называть. Все говорят: «Как здорово и хорошо». Но это не хорошо и не здорово. Я жду, когда кто-нибудь снимает про СВО или про ту войну. Три года прошло, а где хорошие фильмы? Про это надо снимать. А мы начали какие-то агитки делать – бессмысленные, нестоящие».

Александр Поздняков невозмутимо заметил, что практика показывает, что фильмы про современные события рождаются, спустя какое-то время. «Неправда, — отреагировал Месхиев. — Сколько прекрасных фильмов было снято в годы Великой Отечественной войны. В 1942-м уже были замечательны картины о войне, которая шла. А тогда запрещали намного больше, чем сейчас. Несоизмеримо больше. Но почему-то кино рождалось прекрасное. Должна быть воля государство — снимать хорошее кино о войне.

Все новые экраны и технические наши победы годятся для фэнтези и сказок, но не для фильма про войну. Если ты не добьешься, снимая военные сцены, чего-то отдаленно приближенного к реальности, то тогда и не будет ощущения это реальности».

В пример Дмитрий Месхиев привел свое кино: «Когда мы снимали бой в «Своих», ко мне подошел Константин Хабенский и спросил: «А можно сказать пиротехникам, чтобы они поменьше горючих веществ закладывали. Не выйти бы нам калеками». Я тут же вызвал пиротехников и сказал, чтобы заложили больше в два раза. Я понял, что ребятам страшно. А им и должно быть страшно.

Кино про войну, особенно современную, надо снимать по-настоящему, по-честному, со всеми лишениями артистов, со всеми рисками, естественно в разумных пределах. А если мы все будем рисовать, тогда ничего не будет получаться. Чрезмерное увлечение технологиями убивает чувство. Это как секс с искусственным аппаратом. Я не пробовал, но… И окопчики мы по-честному копали. Я сейчас плотно связан с ныне воющими людьми и их семьями. Не перевились богатыри в России. Почему мы про них кино не снимаем?»

Позже к Дмитрию Месхиеву подошла наша питерская коллега и задала вопрос: «Почему бы вам самому не снять фильм про СВО?» Месхиев невнятно ответил, что никто не предлагает. Да и без этого у него много проектов.

Тайну названия безымянного фильма снял преподаватель ВГИКа Павел Огурчиков: «Речь, видимо, идет о фильме «В списках не значился»? Не буду называть фамилии актера, который его спродюсировал. Для такого фильма нужны сотни миллионов рублей. Сегодня добавляются LED экраны, и не нужны никакие декорации. Съемочный день стоит где-то 2 млн рублей».

В последний день трехдневного фестиваля показали легендарную комедию «Полосатый рейс» Владимира Фетина, ставшую лидером советского проката в 1961 году. Показ был организован к 100-летию со дня рождения оператора Дмитрия Месхиева. С годами его сын, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, становится все больше похож на отца. Месхиев-младший и произнес вступительное слово перед показом «Полосатого рейса».

Месхиев-старший — краса и гордость «Ленфильма», яркий представитель ленинградской киношколы. Всю жизнь он проработал на старейшей киностудии, снял там «Даму с собачкой» Иосифа Хейфица, «Кроткую» Александра Борисова, «Два билета на дневной сеанс» Герберта Раппапорта, «Долгую счастливую жизнь» Геннадия Шпаликова, «Драму из старинной жизни» и «Монолог» Ильи Авербаха, «Звезду пленительного счастья» Владимира Мотыля, «Уходя – уходи» Виктора Трегубовича.

В честь 90-летия со дня рождения Виктора Трегубовича тоже организовали показ его фильм «На войне как на войне» 1968 года. И «круглый стол», спокойствие которого нарушил Дмитрий Месхиев, назвали так же: «На войне как на войне».

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: