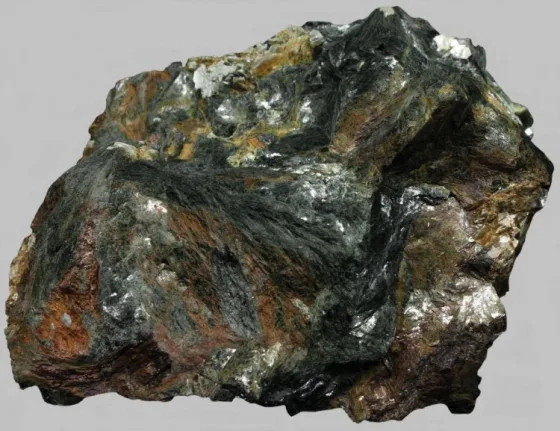

Минерал хлоритоид 3Т.

Источник: Андрей Золотарев

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Кольского научного центра РАН расшифровали кристаллическую структуру новой разновидности хлоритоида — минерала, в котором чередуются слои из оксида кремния и оксида металлов (алюминия, железа или магния). Новая разновидность минерала позволит лучше понять, как условия формирования влияют на его атомное строение. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале American Mineralogist.

Хлоритоид — это широко распространенный минерал, внутреннее (атомное) строение которого представлено чередующимися слоями оксида кремния и оксидов металлов — алюминия, железа или магния. Чаще всего он формируется в породах, богатых железом и алюминием, например в глиноземах и сланцах, при температурах от 300 °C до 550 °C и давлении в 2−10 раз больше атмосферного.

Этот минерал может существовать на глубине до 30 километров и служить индикатором температуры земных недр. Так, его присутствие в земной коре указывает на то, что температура не превышает 550 °C, поскольку при большем нагреве хлоритоид разрушается. Кроме того, обнаружение хлоритоида вместе с другими минералами указывает на конкретный диапазон давлений. Например, вместе с кианитом этот минерал встречается при давлении в диапазоне от 8 до 10 атмосфер, а вместе с хлоритом — примерно от 3 до 6 атмосфер. Это делает хлоритоид важным объектом для геологической разведки и позволяет ученым более точно оценивать условия, при которых формировались те или иные горные породы.

Ранее было известно только о двух политипах хлоритоида: разновидностях, которые различаются между собой способом укладки слоев в кристаллической структуре. Предполагается, что политип с низкосимметричной структурой формируется при относительно невысоких температурах (300−400 °С), а с более совершенной — при температуре выше 450 °C.

Исследователи из Санкт-Петербургского университета в составе научной группы изучили образцы хлоритоида из месторождения Косой Брод на Среднем Урале. Авторы использовали рентгеноструктурный анализ — метод, который позволяет «увидеть» расположение атомов в веществе. Для этого образец минерала, помещенный в дифрактометр, подвергается воздействию рентгеновского излучения, а отраженные от атомов в кристалле рентгеновские лучи формируют на детекторе дифракционную картину.

Стандартный набор итоговых данных содержит несколько сотен таких картин, полученных от кристалла в разном положении относительно источника и детектора. Как отмечают исследователи, дифракционная картина каждой кристаллической структуры уникальна, как отпечаток пальца, поэтому по ней можно определить положение и характер атомов в исследуемом веществе.

С помощью такого метода кристаллографы нашли новый политип хлоритоида — 3 Т. Он отличается более сложной укладкой слоев и наиболее высокой симметрией по сравнению с уже известными видами. Кроме того, авторы доказали, что кристаллические структуры разных хлоритоидов отличаются друг от друга только взаимным расположением атомных слоев, а не трехмерным строением, о чем ранее долгое время велись дискуссии в научной литературе. Новый политип хлоритоида может быть полезен для расшифровки температур и давлений, при которых формируются породы, то есть для более точной реконструкции условий образования минералов.

«Открытый политип хлоритоида, вероятно, широко распространен, тем более что обнаружен он в том самом месторождении, где была сделана первая находка хлоритоида еще в 1832 году. Удивительно, но до сих пор этот политип оставался незамеченным из-за сложностей с диагностикой, которые связаны с дефектами в кристаллической структуре минерала. Для его обнаружения потребовался высокоточный рентгеноструктурный анализ. Дальнейшие исследования помогут уточнить температуру и давление, при которых такой политип стабилен, что поможет использовать минерал в качестве геотермометра — идентификатора температуры формирования горных пород», — рассказал профессор кафедры кристаллографии Санкт-Петербургского государственного университет Андрей Золотарев.

Информация и фото предоставлены пресс-службой СПбГУ

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: