Столетие со дня рождения своего великого автора «МК» отметил объемным материалом, пообещав читателям отыскать в продолжение темы первые газетные публикации. Сегодня пришла очередь поговорить о них, тем более что в нашем архиве оказались подшивки послевоенных лет. 1946 год был изучен на всякий случай — в некоторых источниках указывается, что сотрудничество с газетами Трифонова совпадает с годами его учебы в ЛИТе, а это (держим в уме «заочный» 1944-й) с 1945-го по 1949-й. Но все же написанному (самим Трифоновым в автобиографии) нужно верить: 1946-й — пусто. Можно было, кстати, воспользоваться подсказками исследователей, но тогда эффект от обнаружения подписи под заметкой «Ю.ТРИФОНОВ» не был бы сравним по ощущениям с покупкой выигрышного лотерейного билета. И к тому же в поле зрения трифоноведов попал в первую очередь журнальный дебют Трифонова в «Молодой гвардии» за 1948 год (тогда — в альманахе, а точнее, однотомном сборнике произведений молодых авторов. — И.В.), и это не считая «малопримечательных рассказов», опубликованных в журналах.

Литературовед-блокадник Альберт Измайлов в статье к 90-летию Трифонова «Нева» (8/2015) выясняет обстоятельства дебюта более подробно, указывая, что первым художественным произведением (впрочем, назвать, «художественным» эту ерунду нельзя) был фельетон «Широкий диапазон» о студентах, написанный в 1947 году в газете «Московский комсомолец». Он-то нам как раз и нужен.

Как «завалить» экзамены: «лайфхак» от Эрудиткина

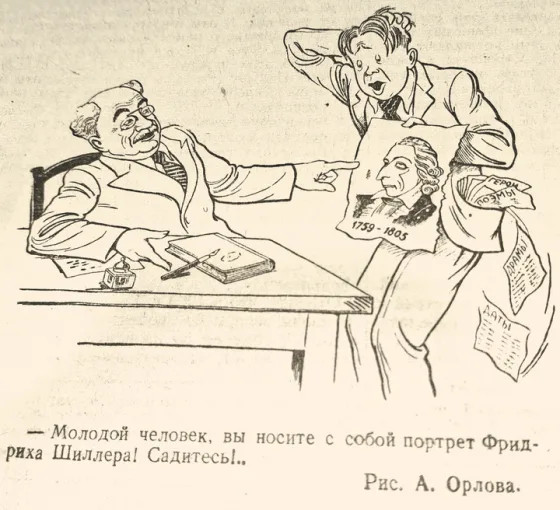

Номер №44 официального органа областного и городского комитетов ВЛКСМ от 12 апреля 1947 года внешне ничем не примечателен. На первой полосе читателей призывают «жить и работать по-ленински, по-сталински», но это обычная схема тех лет: заголовок, содержащий некую коммунистическую максиму, фото с советского производства или военного парада, а справа портрет вождя на фоне Кремля. Стартовый в большой литературной карьере Трифонова фельетон «Широкий диапазон» на полосе «Московского комсомольца» дали отдельно, снабдив рисунками А. Орлова. Это важная деталь, поскольку впоследствии Трифонов станет соавтором специальной сатирической рубрики «Невероятно, но факт…» и несколько растворится в ней. Но здесь у него свое место и шанс быть замеченным. Искать этот короткий рассказик в Интернете бесполезно — он не оцифрован, не выложен в общий доступ и едва ли переиздавался. 22-летний писатель, пытаясь заработать лишний пореформенный рубль в газете, стремился придумать героя с «говорящей» фамилией в духе Простакова, создать аналог девочки-невежды Зоси-Самоси из стихотворения польского классика Юлиана Тувима. Так появился Эрудиткин, который «никогда не боялся экзаменов», но весьма специфически.

«Одно удовольствие было посмотреть на его ясную, уверенно улыбающуюся физиономию, когда он появлялся среди студентов, озабоченных экзаменами. Да, он был каменный человек… «Чтобы сдать экзамены, — говорил Эрудиткин, — нужно единственное: широкий диапазон. Конспекты, учебники, эти самые консультации — все это примитив, школярство. Для нас, филологов, главное — широкий диапазон, а остальное приложится. Вы имеете десяток слов, как-то: «тоскующее дворянство», «индивидуализм социального бессилия», «филистерство», еще два-три определения — и вот вам весь западный романтизм».

«Великий комбинатор» литературоведческих понятий Эрудиткин (имени у него нет на протяжении всего фельетона) предлагал «годы, произведения, имена собственные запоминать мнемонически», в крайнем случае «записывать на ногтях, как древние римляне», а остальные познания тасовать как карточную колоду. Но обязательно нужно иметь «пару цитат про запас, вроде «Жизнь есть страданье», Альфред-де-Виньи. Или: «В золотой одежде чешет золотые волосы» — это Гейне… И считайте, что дело в шляпе…»

«Главное, не дайте экзаменатору раскрыть рта. Говорите сами», — дает «вредные советы» студентам Трифонов устами Эрудиткина.

В своем «бичующем лень» произведении молодой писатель упрекает героя (то есть нерадивых современников) в нежелании перечитывать классическую литературу, вместо которой студенты знакомились лишь с послесловиями и предисловиями к книгам (!) или с главами энциклопедии. Подумалось, что в XXI веке такая «лень» была бы верхом рвения — нынешние юноши и девушки готовятся к зачетам и экзаменам, запоминая чушь, которую выдает чат GPT. Но вернемся к Эрудиткину.

Накануне экзамена он забежал в женское общежитие, но не за тем, за чем вы подумали, а чтобы спросить.

— Девушки, что такое «Коварство и любовь»?

Подсказывать ему не стали, так что оставалось уповать на «общее представление о творчестве, широкий диапазон» и …шпаргалки:

«Дома Эрудиткин еще раз проверил, как шпаргалки помещаются в карманах: в брюках — немецкий романтизм, в левом кармане пиджака — английский, в правом — французский, а в карманчике для часов — польский и итальянский. Потренировался в отыскании листков на ощупь, а с Гейне и Шатобрианом сделал так: заложил в учебник закладки (вот были времена! у этого слова было одно значение. — И.В.), если попадутся эти двое, вырвать из учебника лист — и баста. Ему почему-то захотелось даже, чтобы «попались» Шатобриан или Гейне».

Портящему библиотечное имущество юноше, к счастью, Гейне и попался, но преподаватель посадил его поближе, лишив тем самым возможности списывать. На передней парте Эрудиткин «сидел некоторое время, делая вид, что готовится, а на самом деле рисовал чертиков на бумаге. Потом осторожно разгладил на колене вырванный лист и вытащил его из-под парты. Вытащил — и похолодел. Лист оказался портретом писателя с чистой обратной стороной».

Хватаясь за соломинку, как и положено утопающему, Эрудиткин «жадно осмотрел портрет, ища хоть одно печатное слово, хоть одну зацепку. Слов не было. Но внизу стояли годы: «1759–1805». Ура! Спасение».

Ответив на первый вопрос по шпоре, он «солидно выдержал паузу, глубокомысленно хмурясь, словно стараясь навести порядок в обильном материале», переходя к Гейне.

Развязку комичной истории стоит процитировать практически полностью. Без монтажных склеек диалог между преподавателем и Эрудиткиным: «— Гейне — это великий немецкий поэт. Мировой поэт, прекрасный и тонкий лирик, задушевный и наблюдательный, большой психолог и художник. Как истинный художник, Гейне чувствует природу… Гейне глубоко чувствует природу и, как тонкий лирик и большой психолог, заставляет нас чувствовать ее вместе с ним. Пишет он с чувством…

— Покороче, пожалуйста.

— Гейне родился в Германии, которая представляла в свое время одну гниющую массу. Гейне родился в 1759 году.

— Как?..

— Вот именно, он умер уже в 1805 году. Таким образом, Гейне умер, когда ему было 46 лет. К началу Великой французской революции ему было всего 30 лет. Иными словами, Гейне умер через 16 лет после Великой французской революции… Э-э… Великий поэт не дожил до 1812 года, когда русские армии…

— Позвольте, позвольте, — перебил его профессор, лицо которого начало покрываться пятнами. — Как вы сказали? Когда Гейне родился?

— Я сказал «в 1759 году», — твердо повторил Эрудиткин.

— Да, но…

— Германия, повторяю, была массой, абсолютно прогнившей. То есть, что называется, насквозь гнилой… Филистеры…

— Довольно! — вдруг крикнул профессор. — Прекратите этот бред!

— Позвольте, но Гейне… В золотой одежде чешет…

— Гейне родился, к вашему сведению, в 1797 году, а умер в 1856-м!

— Профессор! — пылко возразил Эрудиткин. Вы ошибаетесь! Гейне мой любимый поэт, я знаю стихи его наизусть… целые циклы стихов… Я даже портрет его всегда ношу с собой в кармане. Вот, видите, даже помялся!

Эрудиткин торопливо вытащил лист из кармана. Взглянув на него, профессор поднял брови и расхохотался.

— Молодой человек, вы носите с собой портрет Фридриха Шиллера! Садитесь!»

— Молодой человек, вы носите с собой портрет Фридриха Шиллера! Садитесь!

— Молодой человек, вы носите с собой портрет Фридриха Шиллера! Садитесь!(Рисунок А. Орлова к дебютной публикации Трифонова.)

Фото: Архив МК

Конечно, когда видишь пристальное внимание Юрия Трифонова к шпаргалкам, понимаешь, что он, сам того не понимая, подсказывает, как именно ими пользоваться (и здесь вспоминается анекдот про мужика, пришедшего без полотенца в баню и увидевшего объявление «Шторами не вытираться»).

В остальном это весьма комичное произведение, правда, едва ли актуальное для века, когда пришедшие в гуманитарные вузы дети смутно представляют себе разницу между столетиями, в которых жили, например, Лермонтов и Рубцов, — а тут такой пустяк, молодой человек перепутал двух живших при царе Горохе немцев.

Фельетон раз в год?

Казалось бы, за первой ласточкой должны были последовать другие, но подшивка за 1947-й закончилась, а имя Трифонова больше не встретилось. Чтобы заявлять категорично, нужно каждый номер (за отсутствием распознанного электронного архива) часами изучать с увеличительным стеклом, но, судя по всему, даже в материалах молодежной писательской конференции, где выступил другой студент Литературного института им. А.М. Горького, Трифонова не упоминали.

Вторая публикация Трифонова в «МК»: фельетон о «физиках-теоретиках».

Вторая публикация Трифонова в «МК»: фельетон о «физиках-теоретиках».

Фото: Архив МК

Следующей встречи с читателем ему пришлось ждать до 13 марта 1948 года. Тогда вышел второй фельетон «Узкие специалисты», определенный жанрово как «страшная быль». Крохотный рассказик снова проиллюстрировали (автор картинок Е. Щеглов), но теперь редакция молодежной газеты обрела формат отдельной сатирической рубрики и дала ей вышеупомянутое название «Удивительно, но факт…». Заметим, что существовала в те годы и собственно литературная страничка, но туда Трифонова не брали, намеренно сталкивая в нишу фельетониста. Его «страшная быль» повествует не о лириках, изучающих мировую литературу, а о физиках, которые едва ли преуспели в учебе больше, чем Эрудиткин.

«Жили-были три специалиста. Учились они на физическом факультете МГУ и жили втроем в одной комнате. И были они отличниками и такими умными, что даже в столовой и гардеробе не уставали обсуждать проблемы астрофизики и строения электрона. Книг ученых перечитали пропасть!

И вдруг пошатнулось благоденствие узких специалистов. С пустяка все началось, с чайника. Сидели трое и готовили научный доклад на тему «Электрические явления в нашей современной звездной системе». А на плитке чайник стоял.

— Да он холодный, и плитка угасла! А ведь почти кипело! — с горечью сказал Борис.

— …при девяносто девяти и пяти десятых градуса, когда атмосферное давление равняется семистам сорока шести миллиметрам… — скороговоркой проговорил Аркадий.

— Семистам сорока шести целым и пятидесяти двум сотым миллиметра, — уныло добавил Петр».

Как уже догадались читатели, парни были чистыми теоретиками, которым даже обращение к энциклопедии не помогло, где «они смотрели и «ток», и «вилка», и «проволока», но решительно ни в энциклопедии, ни в справочнике Хютте (многотомном издании для инженеров, популярном с начала XX века. — И.В.) не нашли ответа на вопрос, что делать, когда угасает плитка».

«Издеваясь» над своими героями, Трифонов заставляет «смекалистого» Петра взять логарифмическую линейку, но отнюдь не для измерений и вычислений.

« — Логарифмическая линейка не является проводником, — сухо сказал Петр. — Пора бы это знать.

Он взял линейку за кончик и, помогая себе указательным пальцем, на который надел резиновый медицинский напалечник, начал осторожно ковырять в плитке. Это продолжалось довольно долго, а потом розетка вдруг фыркнула, и погас свет…»

Описание дальнейших событий удивляет чисто чарличаплиновскими приемами, когда спотыкания, падения, неуклюжесть и подчеркнутая глупость персонажей, умноженная на суматоху, служат источником комизма.

«Петр тут же, в темноте, свалил два стула, чайник и еще ряд предметов. Кто-то поскользнулся и тоже упал. Потом стала падать посуда. Но собрались узкие специалисты духом, вышли на лестницу и подступили они к пробкам. На стол два стула поставили: на одном Петр, на другом Аркадий со спичками. Петр был бледен, но держался хорошо. Одна нога тряслась.

Попросил он галоши… Борис предложил ему свой резиновый плащ, и Петр молча надел его. Потоптавшись немного на стуле, он сказал, что не помешает, если Аркадий, который стоял внизу, будет держать стулья за ножки и тоже наденет галоши. Все-таки одним проводником будет меньше… Затем он притронулся к пробке мизинцем и сейчас же отнял его, словно притронулся к скорпиону.

Тут сверкнуло что-то, качнулось, и два узких специалиста вместе со стульями с грохотом обрушились вниз, на третьего…»

Конечно, за спиной у пробующего свои силы Трифонова здесь маячат не только великий британский кинокомик, но прежде всего описывающая трюки проза О.Генри, Аркадия Аверченко и подвергшегося травле двумя годами ранее (конечно же, и на страницах «Комсомольца») Михаила Зощенко (у которого в «Приключениях обезьяны» все время кто-нибудь на кого-нибудь смешно падает, чем писатель и разозлил толстокожего партийного вождя Жданова).

Но концовка «Узких специалистов» Трифонова аверченковская, потому что троих взрослых, сидевших без света в общежитии до девяти вечера, спасает …ребенок, когда «один из друзей, рассеянный, как всякий истый ученый, вспомнил вдруг, что у него есть брат-пятиклассник, прекрасно понимающий в пробках».

За школьником поехали, и вскоре счастливый Аркадий радостно продекламировал: «Да здравствует разум. Да скроется тьма!».

Согласитесь, блестяще!

Принцип «серендипности» в изучении литературы

В 70-х в США запустили программу поиска внеземных цивилизаций «Серендип». Идеологи проекта ссылались в названии на персидский эпос «Паломничество трех юных сыновей царя Серендипа»: принцы эти долго бродили по свету, но цели путешествия так и не достигли, зато сделали много подспудных открытий. Так вот в процессе розыска, как оказалось, всего двух мини-фельетонов выяснилось, что «Московский комсомолец» уделял в 1946–1947 гг. прям очень много внимания культуре — театру, кино, классической музыке, эстраде. Литература также явно была приоритетной темой. Конечно, в основном в политическом ключе. Тех же Зощенко и Ахматову в 46 году начали травить издалека, в статьях типа «повысить идейный уровень молодежной и детской печати», где поругивали Казанцева за «неправдоподобный» фантастический роман «Арктический мост». Все это было своеобразной артподготовкой к печально известному «Докладу т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Среди «выступлений на прениях» по поводу идейных просчетов коллег-литераторов обратила на себя внимание «прямая речь» Валентина Катаева, обвиняющего Зощенко во всех смертных грехах: «Мы чувствовали что в нашем литературном доме не все в порядке, но не могли понять главного, основного. Центральный комитет партии помог нам ухватить решающее звено о нашей работе — вопрос об идейности, политической направленности в нашей работе. Конечно, нам нужна и критика, и сатира, но у Зощенко сатира превратилась в злопыхательство, клевету на нашу действительность. Как могло получиться, что мы проморгали эти явления? Почему это произошло? Потому зачастую, что мы не хотели ссориться с товарищами». От этой цитаты холодок пробежал по спине, тем более что через полгода в «Комсомольце» вышла заметка об экранизации повести Катаева «Сын полка», и почти сразу писатель стал кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Щербаковскому избирательному округу. Понятно, что он был живым классиком, учитывались фронтовые заслуги, но сложилось впечатление, что с Катаевым щедро расплатились за участие в уничтожении Михаила Зощенко. Однако Сергей Шаргунов, главный исследователь жизни и творчества Валентина Петровича, напомнил автору этой заметки, что Катаев и Зощенко дружили, после публикации об «идейности» Катаев на коленях просил прощения у Михаила Михайловича.

А вот еще немного политики, смешанной с литературой. В редакцию «МК» тех лет пришло письмо, озаглавленное как «Протест членов семьи Льва Николаевича Толстого против шпионской деятельности изменницы Родины А.Толстой в Америке», подписанное Софьей Толстой, внуками и правнуками яснополянского затворника. Расклад примерно такой: Александра Львовна Толстая в 1941-м отказалась от титула графини и получила паспорт США (за такое и сегодня по голове не погладили бы. — И.В.). Правда, потом она рвалась в Советскую Россию, стремясь быть «в драгоценные дни» толстовского юбилея «с родным народом, на русской земле».

Но при Сталине Александру Львовну причислили к врагам народа, «Правда», а вслед за ней прочие центральные издания, и «МК» среди них, сделали достоянием общественности «Протест…». Подлинность документа подставили под сомнение в годы перестройки, назвав фальшивкой ЦК ВКП(б). Писала ли сама Софья Толстая, на тот момент директор Государственного музея Льва Николаевича, вот это, например, вопрос риторический, но выдержка многое говорит о том времени. «Имя Льва Толстого не может стоять рядом с именами фашистских подонков, американских гангстеров, линчевателей негров, убийц, душителей демократии, врагов свободолюбивых народов…».

Остается упомянуть, ради кого «подвигали» начинающих писателей вроде 22-летнего Трифонова, печатая их столь редко и скудными объемами. Так вот на полполосы — а через номер/два на почти целую — тогда ставили главы романа «Открытая книга» всесоюзно известного благодаря «Двум капитанам» Вениамина Каверина. До дня, когда Трифонов сможет тягаться со старшими товарищами, остается пара лет: в 1950-м он получит Сталинскую премию III степени за «Студентов».

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: