— Александр Абрамович, покидая Советский Союз в 1980-м, ваша семья совершала некий политический акт или это был простой выбор в пользу лучшего места для жизни?

— В нашем отъезде можно найти и протест, и желание попасть в другой мир. Мои родители были представителями сферы искусства: отец — художник и скульптор, мама — актриса. Богема тогда в принципе придерживалась антисоветских взглядов. Впрочем, для папы главным мотивом было все же стремление увидеть мир, он был свободолюбивым человеком. К тому же мама хорошо говорила по-немецки, я учил немецкий в спецшколе, был лучшим учеником в классе.

— Сколько вам лет было в день пересечения границы соцлагеря и капиталистического мира? Вы горячо поддерживали смену родины или смирялись с неоспоримостью решения взрослых?

— Мне было десять лет. Для подростка любой переезд — приключение, так что я был очень рад: у всех нас тогда были какие-то фантазии, связанные с Европой и жизнью там. Неведомый мир казался ярким и притягательным. Сначала мы оказались в Вене, там семья разделилась: отец с сестрой уехали в Америку (сестра до сих пор в Нью-Йорке). Я оказался с мамой в Германии. Сначала жили в Дортмунде. Когда окончил гимназию, учился дальше в Дюссельдорфе и провел там в итоге двадцать лет. Наконец, снова в столицу Австрии я перебрался в 2010-м.

— Насколько легко вашу семью выпустили из СССР?

— В те годы выехать можно было исключительно по приглашению. Кто-то ждал разрешения десять лет, кто-то еще дольше, но нам повезло. Сколько точно времени прошло, не скажу, но относительно немного.

— Отъезд равнялся тогда отказу от советского гражданства?

— Да, у тех, кто уезжал, при пересечении границы изымали паспорт. У нас с мамой остался единственный документ: одна виза на двоих с общей фотографией. По факту гражданства нас лишили, но об этом не объявлялось. Позже в российском посольстве в ФРГ мне объяснили, что выезд за рубеж не мог быть поводом официально забрать гражданство Союза ССР. Но поскольку документа на руках не было, мы считались лицами без гражданства.

— С конца 80-х СССР перешел к многопартийности, затем отменили цензуру, объявили о свободе совести и вероисповедания. Не задумывались ли ваши близкие о возвращении в 1990-м или 1991 году, когда причины для эмиграции устранились сами собой?

— Вопрос этот не обсуждался, потому что мы жили той жизнью, в особенности я, только-только поступивший в университет, нашедший друзей. К тому же перемены в России не были до конца понятны, оставалось неясным, как страна будет развиваться и по какому пути пойдет.

Но возможностью свободно ездить на Родину мы активно пользовались — я жил в России по неделе/две несколько раз в год.

Александр Ницберг в Вене.

Александр Ницберг в Вене.

Фото: Из личного архива

— Чем вы занимались на чужбине?

— Переводческой, литературной деятельностью. За время пребывания в Европе я выпустил четыре поэтические книги, учебник поэзии, статьи, эссе и помимо этого издал огромное количество переводов русской литературы на немецкий. У меня там вышло более сорока книг.

— Кто из русских классиков благодаря вам стал доступен европейскому читателю?

— Я переводил стихотворения Пушкина, Лермонтова, поэтов Серебряного века, современных русских поэтов, издавал антологии, обратился и к прозе. Например, перевел на немецкий «Пиковую даму» Пушкина, два романа Достоевского и четыре больших произведения Булгакова: «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца» и затем «Белую гвардию». Также в поле моего переводческого интереса попали две апокалипсические повести российского революционера Бориса Савинкова — «Конь бледный» и «Конь вороной» и, помимо этого, рассказы Виктора Гофмана. Также я переводил пьесы Чехова, Гоголя, Маяковского и многих других авторов, в виде отдельных книг они не выходили — драматургию издавать за рубежом не принято. Но их ставили.

— В каких именно театрах и каких стран?

— Почти во всех крупных театрах. Крупнейший из них — «Бургтеатр» Вены. Там шла «Бесприданница» Островского. В Мюнхене в Резиденц-театре, в Гамбурге в театре «Талия», там же в гамбургском Schauspielhaus’е (Гамбургском драматическом театре) и в театре Дюссельдорфа ставили моего Чехова. Также востребованы были моя драматургическая обработка романа «Игрок» Достоевского и пьесы Булгакова. Их постановку осуществили, например, в Цюрихе.

— Прозвучало название «Мастер и Маргарита». Разве до вас на немецком не было главного шедевра Михаила Сергеевича?

— До моего перевода 2012 года существовал один, его выполнил сразу после публикации романа в журнале «Москва» в 1968 году классик ГДР Томас Решке. К моменту, когда я приступал к работе, переводу было уже полстолетия. К тому же он был выполнен очень быстро, и при всей добротности стиля Решке нужно учитывать, что он всю жизнь работал с прозой. А тексты Булгакова — поэтические, они завязаны на ритме, звуке, разных стилях, когда у каждого персонажа своей голос: Азазелло говорит так, а Воланд — иначе. В старом переводе эта разница совершенно не слышна. В переводе Решке Булгаков становится реалистической прозой, просто с фантастической фабулой. А Булгаков — это русский модерн. Поэтому я ориентировался на опыт перевода поэзии Серебряного века и опирался на язык немецкого модерна, пользовался приемами 1910–1920-х годов. Моя версия в свое время «взорвала» читательскую аудиторию и активизировала споры вокруг Михаила Булгакова. Правда, появившийся позже перевод «Белой гвардии» обошли молчанием.

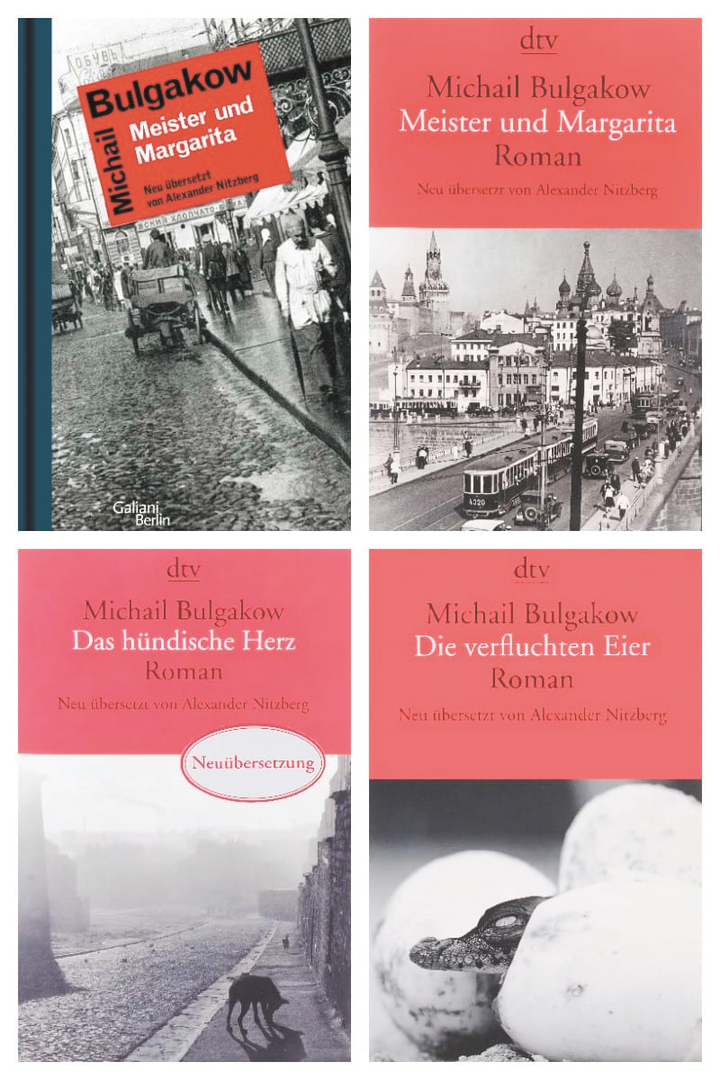

Обложки переводов романов Булгакова на немецкий язык, выполненных Ницбергом.

Обложки переводов романов Булгакова на немецкий язык, выполненных Ницбергом.

— Почему?

— Из политических соображений. При том что на «Мастере и Маргарите» в Германии выросло, как и у нас, несколько поколений — роман прочитали буквально все. В ГДР он был глотком настоящей свободы, хотя западногерманские жители смотрели на культовую книгу несколько другими глазами.

— Европейский материк виделся советским людям оплотом свободы. Мне показалось или к какому-то моменту Евросоюз перестал быть таковым?

— Реальные перемены в ЕС начались с 2010 года, но переводили «стрелки локомотива» в году этак 2007–2008-м. Просто ощутились изменения позже, когда ничего с движением по новому пути сделать было нельзя.

Европейцы начали сетовать лет пять, максимум шесть лет назад. Но они сами позволили случиться «перевороту», произошедшему в Евросоюзе, находящемся теперь под управлением людей, за которых никто никогда не голосовал.

Неважно, какие правительства конкретно в отдельных государствах, все они пребывают под пятой европейского правительства. Повторюсь, не избранного демократическим путем, но стоящего в иерархии выше, чем национальные. И диктующего с возрастающим ожесточением правила игры и борющегося с любой формой несогласия, начиная с политических партий и движений и заканчивая отдельными людьми, беседа которых в купе поезда или частная переписка может стать поводом для репрессий.

Свобода слова пресекается везде, я бы даже сказал, что речь идет о борьбе со свободой не только слова, но и мысли.

— Когда вы впервые задумались о репатриации?

— Во второй половине 90-х. С 1995-го мысль стала регулярно приходить в голову. Тогда я предпринял первые конкретные шаги, но не переехал просто потому, что не получилось: я застрял в Германии, задавая себе все чаще и чаще вопрос: «Почему я еще здесь?» В 2000-е, после пребывания в России, я чувствовал себя неуютно в ФРГ. Не знаю, как так получилось, но перемещение в Европу 80-х для меня было, как если ты из черно-белого кино попал в цветное. Но цвета поблекли. Сейчас же настоящие краски ко мне приходят, когда я нахожусь в России. Все повторилось, только наоборот.

С началом событий, называемых в России спецоперацией, в Европе стало очень трудно существовать людям, связанным с Россией.

— Они оказываются под идеологическим давлением?

— Да, их постоянно принуждают делать определенные заявления и занимать определенную позицию. Ровно через 3 дня после начала боевых действий на Украине ко мне обратились из одной австрийской газеты с предложением об интервью. И сразу мне стали задавать вопросы, подразумевающие единственно верный ответ. Я же высказал мысль, что интеллигенции нужно не забывать: искусство и культура призваны объединять людей, а не разъединять. Нужно стремиться сохранять внутренний духовный нейтралитет, не поддаваться военной пропаганде, включая украинскую, и не бить кулаком по столу. Мои заявления привели к скандалу. На меня устроили гонения.

Практически все люди, издательства, университеты, писательские организации от меня отмежевались. Особо я не страдал от этого, но, наблюдая за тенденциями в обществе, понял, что не хочу жить там, где лишен права дышать и вести открытый, свободный диалог.

Я оказался в изоляции, потерял за ночь источники средств к существованию, будучи одним из самых востребованных переводчиков на протяжении десятилетий.

— Все это случилось с вами, хотя вы призвали всего лишь к сдержанным оценкам, а не к поддержке России?

— Именно. Учтите, что я призвал к нейтралитету в стране, где нейтралитет вписан в Конституцию. И тогда я осознал, что в момент разлома между Россией и Европой место русского человека — дома. При этом неважно, как ты относишься к тем или иным процессам, определяющим будущее. Если ты считаешь себя частью русской культуры, то должен быть здесь.

— Ваша миссия голоса русской культуры за ее пределами закончилась?

— Я всегда стремился быть представителем русской культуры на Западе, приобщал к ней европейцев и объяснял им ее. Но прерванную работу я продолжаю здесь: преподаю в МГУ, Высшей школе переводов. Выпускаю свой канал «Полифон», посвященный межкультурному диалогу…

— Кто, по-вашему, должен преодолевать вышеупомянутый цивилизационный разлом: писатели или политики?

— И те и другие, каждый по-своему. Ставку однозначно нужно делать на русскую культуру, от которой Запад закрылся не без причин: в ней заключена огромная сила. И вы удивитесь, но масса европейцев тоскует по традиционным ценностям. Именно поэтому и возведены преграды. И нужно использовать любые средства, чтобы их «пробить».

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: