Улица Советская, 236. Небольшое одноэтажное здание с окнами на дорогу. Глядя на них, всегда погружаюсь в воспоминания. Вот за этими окнами располагался кабинет редактора газеты, следующие два — приемной и ответсекретаря. Дальше — партийный, промышленный, сельскохозяйственный отделы. Окошка отдела писем теперь нет. Здесь установили входную дверь с небольшим крылечком. Не стало огромных тополей, укрывавших летом редакцию от палящего солнца. Сегодня нет с нами и многих журналистов, представителей той самой «старой гвардии» — наших первых наставников…

Письмо редактора

Порог редакции газеты «Знамя коммунизма» я впервые переступил летом 1986 года. Перед этим год работал учителем в деревенской школе.

Автобус из Искитима ходил только до Верх-Коёна, оставшиеся до Михайловки километров восемь можно было преодолеть либо пешком, либо, если повезет, в телеге трактора, который иногда дожидался пассажиров автобуса на остановке. Хотя, эта надежда на «повезет-не-повезет» относительная. «Лишь бы тракторист трезвым был», — переживали ехавшие в Михайловку пассажиры автобуса.

Пытаясь как-то разнообразить монотонные будни, я стал писать заметки в «районку» и областную молодежную газету «Молодость Сибири». Отправлял в почтовом конверте, вместе с фотографиями односельчан и незамысловатых деревенских пейзажей. Мои публикации стали появляться в газетах, помню очень удивился, когда получил первый гонорар.

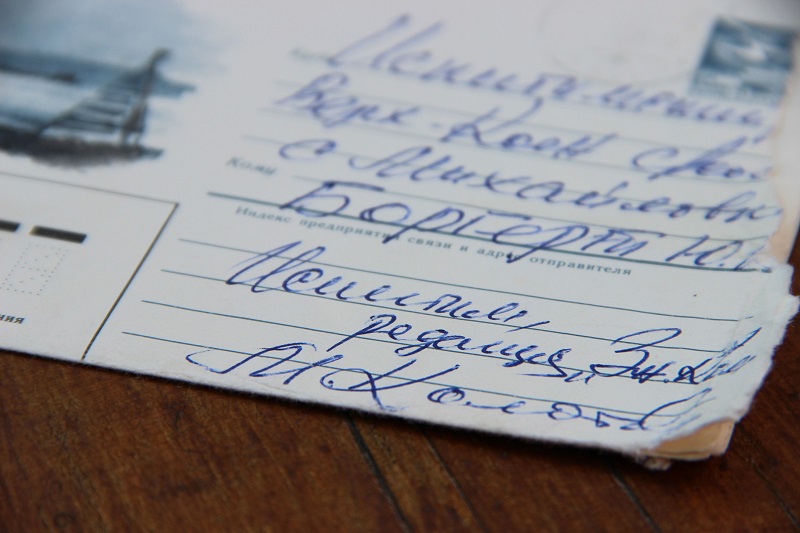

Однажды почтальон принес письмо с обратным адресом на конверте: «Искитим, редакция газеты «Знамя коммунизма». Письмо, написанное красивым почерком, было коротким. В нем перечислялись несколько тем, которые особо интересны для газеты и предложение перейти на работу в штат редакции.

Письмо завершала крупная подпись: «Редактор М. Колотов».

Тридцать строк в шпигель

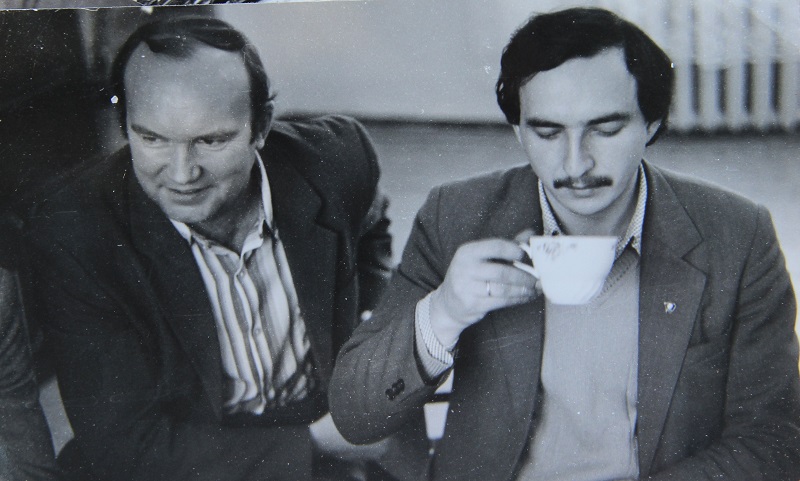

Редакции, как и люди в них, все разные. Газеты — тоже. А вот особенности газетной кухни — со своеобразным шумом, бесконечной спешкой и суетой, с запахом типографской краски, кофе и табака, везде одинаковы.

Перед службой в армии мне довелось несколько месяцев поработать фотокорреспондентом в купинской районной газете «Маяк Кулунды», и такие особенности были немного знакомы. Поэтому переступив порог редакции, я сразу ощутил ту самую «газетную» атмосферу.

Под тусклой лампочкой, освещавшей коридор, располагалась массивная дверь. Она приглушала шум печатных машин, но этот звук, под запах типографской краски, трудно с чем-то перепутать!

Дальше — длинный и светлый коридор. У окошка с открытой форточкой стояла женщина с аккуратной, увенчанной «шишкой» прической. Яркий маникюр, сигарета в руке. Она курит и задумчиво смотрит во двор.

— Гееенааааа!!!!, — Внезапно откуда-то появляется женщина пенсионного возраста и быстрым шагом идет навстречу.

Перегородив мне путь, заглядывает в кабинет напротив дамы с сигаретой и продолжает:

— Гена, тридцать строк в шпигель, срочно!

— Будет сделано, Галина Федоровна!

— Гена, даю тебе десять минут! Последний раз!!! Де-сять ми-нут, — повторяет она сопровождая каждый слог взмахом строкомера и, развернувшись, направляется обратно.

Иду вслед за Галиной Федоровной и попадаю в приёмную. Оказывается, отсюда вход не только к редактору, но и в кабинет ответственного секретаря.

В приемной шум печатной машинки прерывает телефонный звонок. Наступает момент относительной тишины.

Терпеливо жду, когда секретарь выслушает звонящего и закончит разговор. Суета сует! Как же все это знакомо по прежней работе в редакции!

Из кабинета с табличкой «Редактор» выпорхнула молодая сотрудница с оттиском сверстанной страницы. Сверху оттиска — знакомый размашистый почерк: «В печать. М. Колотов».

Лампа с синим абажуром

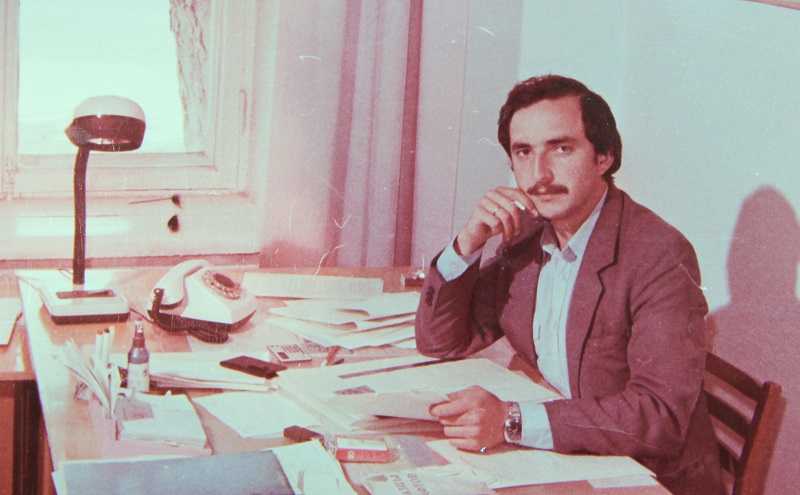

Михаил Семенович встретил радушно. Поинтересовался чем живу, какие строю планы. Во время разговора он внимательно смотрел мне в глаза сквозь толстые линзы очков, и почему-то постоянно щелкал кнопкой выключателя настольной лампы с круглым синим абажуром. Говорил медленно, с большими паузами в предложениях, как будто каждому слову старался придать особый вес.

— Юра, ты молодой… Будешь заниматься темами комсомола и молодежи… В отделе Николая Федоровича Каленникова. Ну и…. Другими темами тоже… И еще — фото…

В конце разговора Колотов поинтересовался, как у меня обстоят дела с жильём. Я признался, что ни родственников, ни жилья в Искитиме нет. Недавно женился приехал сюда с женой — Галину направили после учебы работать в школу в Искитимский район. Михаил Семенович тут же поднял трубку телефона и позвонил заместителю председателя исполкома (если не ошибаюсь, Бубнову), попросил помочь в решении жилищного вопроса. Нам пообещали комнату в общежитии.

Договорились, что после завершения экзаменов в моей восьмилетней школе и после отпуска выхожу на работу в редакцию.

С телефонного столба — в редакцию

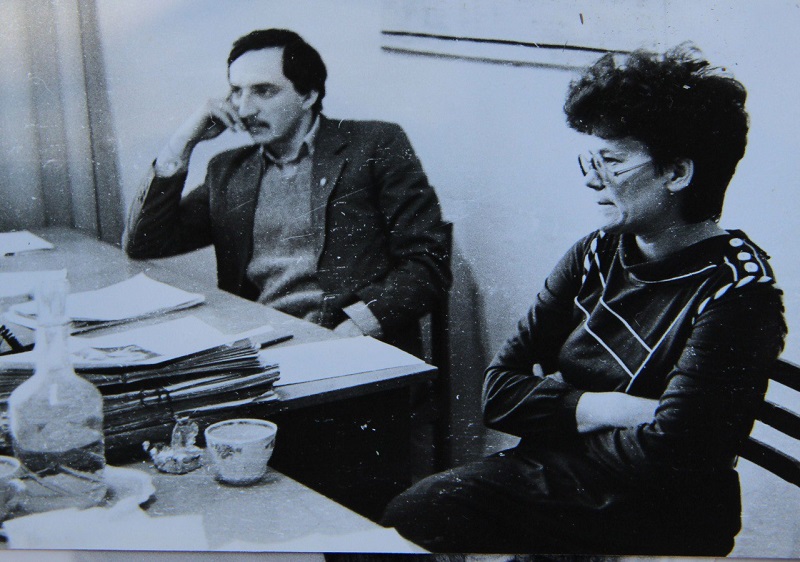

Заместитель редактора и заведующий отделом партийной жизни газеты Николай Федорович Каленников стал моим непосредственным руководителем. Он был ровесником Колотова, до пенсии оставалось совсем немного. Бодрый, всегда подтянутый, Каленников был аккуратен во всем. Пожалуй, единственный человек в редакции, на столе которого не было ничего лишнего. Перекидной календарь, телефон, аккуратная стопка писчей бумаги, очки и ручка. Всё. Так называемый «творческий беспорядок» — завал стола документами, письмами, толстыми папками, газетами и журналами, чайные кружки и пепельницы, был на рабочем месте почти каждого сотрудника. Но только не на столе Николая Федоровича.

Он всегда был подчеркнуто вежлив и обходителен со всеми, а в ответ на приветствие непременно желал каждому «доброго здоровьица»:

— Здравствуйте, Николай Федорович!

— Доброго здоровьица! — И, с искренней улыбкой, протягивал руку.

Каленников любил рассказывать, как пришел работать в газету. Историю обычно начинал так: «Меня ведь с телефонного столба сняли…»

… Работая связистом, Николай Федорович как-то написал заметку в местную газету. Редактору текст понравился и он предложил Николаю сотрудничество в качестве нештатного корреспондента. Способному автору стали давать редакционные задания, которые он успешно выполнял.

— Прошло какое-то время, — рассказывал Николай Федорович, — монтируем мы новую телефонную линию. Я — на столбе, на самом верху. И тут подъезжает редакционный УАЗ, выходит водитель и кричит: «Тебя редактор просит срочно в редакцию приехать!».

Оказалось, в газете появилось вакантное место и редактор настоятельно попросил Каленникова перейти на работу в штат. Выбор был сделан, и молодой телефонист стал штатным литсотрудником.

Позже Николай Федорович окончит партийную школу, будет назначен заместителем, а затем — редактором Каргатской районной газеты. В какой-то момент из-за публикации между руководством района и редактором возник конфликт. Николай Фёдорович был человеком вспыльчивым, видимо та ситуация и послужила причиной его переезда в Искитим.

Дочь Николая Федоровича Лариса Ермакова окончила факультет журналистики Свердловского университета и в то время работала на искитимском радио.

Творческий промотдел

В промышленном отделе работали два человека: заведующий отделом известный искитимский поэт Владимир Васильевич Стародубцев и сотрудница отдела Людмила Павловна Татчина. Людмила Павловна через какое-то время уволилась и уехала куда-то на Север, где до самой пенсии работала редактором газеты. На её место Колотов принял Владимира Иосифовича Андрейченко — человека достаточно скромного, интеллигентного и глубоко творческого. Но встречают-то по одёжке!

Впервые появившись в редакции, он на всех произвел впечатление гангстера из голливудских фильмов: черный плащ, шляпа с широченными полями, шелковый галстук, строгий пиджак. Рост — под два метра. Один из его псевдонимов (В. Высокий) подчеркивал его особую индивидуальность.

Со Стародубцевым они быстро нашли общий язык. Скорее всего, тому способствовали общие интересы — Андрейченко тоже писал стихи, живо интересовался новинками в литературе. Это было время, когда на волне горбачевской перестройки история осмысливалась по-новому. Широкой публике стали доступны произведения ранее запрещенных писателей, таких как Солженицын, Пастернак, Булгаков и т.д. В прессе стали появляться материалы о громких судебных делах, где фигурировали имена известных партийных и государственных деятелей, ранее неизвестные подробности о жизни Ленина, Сталина, Хрущева. В редакции из рук в руки переходили свежие номера журнала «Новый мир» газеты «Московский Комсомолец» и других популярнейших в стране изданий.

Публикации живо обсуждались сотрудниками редакции, не обходилось без споров. Но особые баталии случались именно в кабинете Стародубцева и Андрейченко. В таких ситуациях Стародубцев иногда не мог сдержать эмоции, особенно, если кто-то возражал ему:

— Да о чем ты говоришь… Да этот… Да эта гнида картавая… Столько крови пролилось из-за него, столько людей умерло от голода!!!

В эмоциональном порыве всегда спокойный Стародубцев мог швырнуть в сторону очки или ручку, стукнуть кулаком по столу.

Литературные «посиделки»

Глубокий разбор стихов — неважно, собственных, либо стихов известных авторов или местных поэтов, было особой стихией для Стародубцева и Андрейченко. Они, в своем узком кругу, часто спорили, каждый отстаивал свою точку зрения.

В то время опубликоваться в газете было очень престижно, стихи в редакцию присылали часто. Их отправляли почтой, приносили лично. Одним из таких поэтов был Борис Ильин — молодой человек в возрасте чуть за двадцать, с очень плохим зрением, но уверенный в себе и без комплексов. Чтобы что-то прочесть, он снимал очки и подносил текст буквально к носу. Вникал в каждое слово, в каждую запятую.

Боря не боялся возразить мэтрам — Стародубцеву и Андрейченко, указывать на огрехи в их стихах. Спокойно, с добрым юмором. Очень скоро Ильин, несмотря на возраст, стал третьим полноценным членом неформального «творческого объединения» «Стародубцев-Андрейченко». К этому союзу подтянулся и Алексей Пак — молодой художник-каррикатурист. Позже, будучи ответственным секретарем газеты «Знамя Коммунизма», а затем — редактором «Конкурента» я часто привлекал Алексея к оформлению первой полосы.

Литературные «посиделки» в отделе Стародубцева редактор не одобрял. Иногда при очередных шумных баталиях он заглядывал в кабинет промотдела, пронизывал взглядом каждого, и, как всегда, с продолжительными паузами в предложениях, спокойно говорил: «Владимир Васильевич… Ну-ка… Зайдите-ка… Ко мне…» .

Конечно, это было не что иное, как деликатное приглашение «на ковёр».

Колотов считал, что без литературно-поэтических «отвлечений» Стародубцев и Андрейченко могли бы писать лучше и больше, чаще посещать предприятия и оперативнее выдавать информацию в номер. Однако эффективность работы каждого сотрудника в то время определялось количеством строчек. Существовал определенный минимум, который каждый журналист должен был выполнить за месяц. И эту норму промышленный отдел перевыполнял. Более того, Стародубцев в тот период не пил вообще, Андрейченко же был равнодушен к алкоголю. «Употребление» на рабочем месте исключалось, в этом плане редактору тоже не к чему было придраться.

«Лавка вечности»

Творческие «посиделки» в редакции прекратились внезапно. Владимиру Андрейченко удалось с кем-то договориться о пустующем подвале в пятиэтажке в Центральном микрорайоне. В этом подвале они и создали этакий «богемный клуб». Обустроили помещение соответствующими декорациями и придумали название: «Лавка Вечности».

Несколько лет подряд здесь собирались по вечерам творческие люди с бунтарским характером — Стародубцев, Андрейченко, Ильин, Пак. К ним присоединились Игорь Рябчиков, бард Дмитрий Кривякин и некоторые другие местные поэты и музыканты.

Вот такие строки Владимир Стародубцев посвятил литобъединению на 10-летний юбилей:

«…Плюну я на ерунду,

В «лавку вечности» приду.

Там рисует шаржи Пак

Не за деньги, а за так,

Там Андрейченко-пиит

Вас в подвале приютит.

Там Димок, устав от скверны,

Даже спит с гитарой верной.

Там и музыка, и дым…

Не расстанусь с нашей «лавкой».

Буду вечно молодым!»

Дресс-код

В то время в сельхозотделе работали три человека: Геннадий Михайлович Утенин (завотделом), Василий Коваль и Евгений Баздуков.

Утенину было лет пятьдесят. Он — выпускник сельхозтехникума. Однако этот человек всю жизнь посвятил работе в газете. Он знал и помнил не только имена всех руководителей совхозов и колхозов района — от высшего звена до низшего, — но и имена многих рядовых работников.

У Геннадия Михайловича не было семьи, детей. В своей однокомнатной квартире в Южном микрорайоне он появлялся редко. Жил с престарелой матерью в п. Чернореченский в частном доме.

Василий Коваль закончил пединститут. Вместе с молодой женой (сокурсницей) по направлению приехал работать в Искитимский район, в село Старый Искитим. Учителем Василий проработал недолго. Жена продолжала работать в школе, а он устроился работать корреспондентом в газету «Знамя Коммунизма».

В Старом Искитиме молодой семье выделили хороший кирпичный дом, у супругов подрастала дочь, в то время ей было лет шесть.

На работу из деревни Коваль ездил на рейсовом автобусе. Однажды Колотов ввел для мужской половины редакции дресс-код: обязательное ношение пиджака и галстука. Стояли морозы, и на следующий день Василий приехал на работу в пиджаке, при галстуке, в отутюженных брюках и… огромных серых валенках.

— А про обувь вы ничего не говорили, — ответил он на недоумение Колотова. — Я без валенок простужусь, автобус долго приходится ждать на остановке. Да и холодно в нем.

Так и ходил в валенках всю зиму, редактор больше не возвращался к этому вопросу.

Евгений Баздуков, как и я, был новым сотрудником. На работу в газету мы вышли в один день. Он — мой ровесник, даже наши дни рождения разделяют всего несколько дней. В один год мы поступили учиться в университеты (он — в Иркутский, я — в Алтайский), в один год получили дипломы.

Анекдот про рыбу

Искитимский район большой — 70 населенных пунктов, расстояние от Быстровки до Гусельниково более 100 километров. Чтобы полноценно освещать жизнь района на страницах газеты, требовались многочисленные командировки. Часто сельхозотдел в полном составе отправлялся в село. Водителем редакционной «Нивы» был Александр Агеев. Вместе с корреспондентами в командировку обязательно выезжал фотокорреспондент — Геннадий Парамонов. В 1987 году он уволился, и на его место пришел Юрий Клубков.

Главной задачей такой бригады было встретиться с как можно большим количеством руководителей в хозяйствах, с простыми работниками и собрать максимальное количество информации. Используя собранный материал, журналисты несколько дней «выписывались», наполняя папку ответственного секретаря — Галины Федоровны Головковой. Однако их работы в этой папке долго не задерживались. Газета выходила четыре раза в неделю, и каждый номер требовал тысяч новых строк.

Из деревни обычно возвращались поздно. Утром следующего дня Колотов интересовался результатами поездки — где были, с кем встречались, что запланировано в ближайший номер. Если ему казалось, что сделано было мало, он с досадой произносил свою «фирменную» фразу:

— Вам что, анекдот про рыбу рассказать?

Анекдотом про рыбу Михаил Семенович называл притчу про барина и двух приказчиков:

Приказчик спрашивает у барина, почему тот ему платит 3 рубля, а второму приказчику 5 рублей. Барин отвечает:

— Видишь обоз вдали? Кто такие?

Приказчик убегает, скоро возвращается:

— Мужики из Астрахани.

— Куда направляются?

Приказчик снова бежит к обозу, возвращается:

— В Воронеж …

— А что везут?

Приказчик в третий раз сбегал к обозу.

— Рыбу.

Барин зовёт второго приказчика:

— Скажи-ка братец, что за обоз там?

— Это, хозяин, мужики астраханские рыбу везут продавать в Воронеж. Просят 25 копеек за килограмм, я сторговался по 20 копеек. Будем брать?

Барин многозначительно посмотрел на первого приказчика:

— Теперь понял?

Михаил Семенович всегда наставлял: если уж вы посетили хозяйство, то о его текущих делах должны узнать всё, до мелочей.

Обидно, понимаешь…

Тираж газеты в то время был более 20 тысяч. Поэтому писем в редакцию приходило очень много. В них люди писали о проблемах, просили кого-то поблагодарить, рассказывали о каких-то событиях. Свежую почту Колотов разбирал лично. Каждый конверт он вскрывал скальпелем с красивой деревянной ручкой. Скальпель много лет назад ему кто-то подарил, и он очень дорожил им. Помню, передавая дела Ирине Владимировне Порох, он вручил ей и этот скальпель, немного рассказав об его истории.

Каждое письмо Михаил Семенович внимательно читал, затем прикалывал к нему небольшой листочек со своей резолюцией. Например: «И.Л. разберись!!!» Именно так, с подчеркиванием и тремя восклицательными знаками. Затем машинистки, Светлана Фоменкова или Люба Жерноклеева, разносили письма сотрудникам, но основная их часть ложилась на стол Ирины Леонидовны Романовой — заведующей отделом писем. «Отдел писем» — громко сказано, Ирина Леонидовна была единственным сотрудником отдела. Кабинет они делили с бухгалтером Татьяной Геннадьевной Ивановой, женщиной боевой, весёлой и очень острой на язык.

Однажды, работая с письмом читателя, Романова написала критический материал, в котором фигурировал один из руководителей искитимского предприятия. После выхода газеты этот руководитель на эмоциях, возбужденный, звонит Колотову:

— Михаил Семенович, ну что это такое! Такую белиберду написали!

— А с чем вы не согласны, — спокойно отвечает Колотов, — все факты мы проверили. Или что-то не так?

— Да все так. Но, обидно, понимаешь…

«Ошибки были, есть и будут»

Каждая ошибка в газете — это ЧП. Хоть и редко, но такие случаи были. И это несмотря на то, что прежде, чем оказаться в газете, каждый текст проходил многоступенчатую проверку.

После того как рукопись секретарь отпечатает на машинке, ее вычитывает автор, затем — ответсекретарь и редактор. Далее текст шел в набор в типографию, после верстки делался оттиск и поступал на стол корректоров. Корректорами тогда были Клавдия Тимофеевна Стукалова, отдавшая этой работе около сорока лет, и Людмила Александровна Минайлова. После их вычитки и правки делался новый оттиск, который вычитывал дежурный по номеру — кто-то из корреспондентов. Затем текст снова вычитывался корректорами, вносились окончательные правки, и уже чистовой оттиск ложился на стол редактора для подписи в печать.

И все-таки ляпы были. Всех причастных редактор вызывал к себе в кабинет, где выяснялось, на каком этапе появилась ошибка, кто допустил, кто просмотрел и т.д. В такие моменты Колотов по привычке постоянно щелкал кнопкой своей настольной лампы.

Виновные получали хороший нагоняй, но после, успокоившись, Михаил Семенович часто повторял «Ошибки были, есть и будут, главное — чтобы не было политических ошибок…».

Кузница кадров

Иногда, находясь в командировке в наших краях, в редакцию заглядывали работавшие в областных СМИ бывшие сотрудники газеты — редакторы программ на Новосибирском ТВ Владимир Кириллович Марсаков и Иван Иванович Нечай, замредактора газеты «Советская Сибирь»» Геннадий Афанасьевич Сасса. В шестидесятые годы в газете они работали вместе с Колотовым, Стародубцевым, Романовой, Утениным, корректором Клавдией Тимофеевной Стукаловой.

За год до моего прихода в редакцию, в «Вечерний Новосибирск» перешел работать ответственный секретарь Николай Николаевич Зайков. В начале 90-х он стал главным редактором этого издания. О Зайкове, его профессиональных и человеческих качествах, с особым теплом часто вспоминали не только сотрудники нашей редакции, но и типографии «Междуречье».

Какое-то время вместе с Николаем Николаевичем в газете работал фотокором Александр Козаченко. Из редакции они ушли практически одновременно, Зайков — в «Вечёрку», а Козаченко стал заместителем редактора многотиражки НовЭЗа «Сибирский электродчик».

Как-то, в первой половине 90-х годов, ездили с Александром Михайловичем в Новосибирск по делам. На обратном пути, когда впереди показалось здание издательства «Советская Сибирь», Козаченко вдруг говорит: «А давай к Коле Зайкову заедем, давно с ним не виделись?».

Николай Николаевич очень обрадовался встрече. Обсуждали газетные дела, политику. Конечно же, много было воспоминаний о периоде работы Зайкова в газете «Знамя коммунизма», которая уже называлась «Искитимской газетой». Эта спонтанная встреча в просторном кабинете редактора «Вечёрки» затянулась тогда до глубокой ночи…

Новая страница в истории газеты

В 1988 году Михаил Семенович Колотов и Николай Федорович Каленников ушли на пенсию. Редактором была назначена Ирина Владимировна Порох, впервые руководителем этого издания стала женщина. Стоит заметить, ее возраст в то время был слегка за тридцать.

Заместителем редактора стал Василий Григорьевич Горбатовский. В это же время в редакцию вернулся Александр Михайлович Козаченко, работавший раньше здесь фотокорреспондентом. За его плечами была уже работа редактором «Сибирского электродчика», инструктором отдела горкома партии…

Промышленный и сельскохозяйственный отделы объединили, и Козаченко стал руководителем агропромышленного отдела.

Ирина Владимировна открыла новую страницу в истории газеты «Знамя коммунизма». Страницу, наполненную интересными событиями, новыми яркими публикациями и новыми именами авторов. Именно она помогла «встать на крыло» многим молодым сотрудникам, которые посвятят свою жизнь работе в журналистике. Никогда не встречал людей, которые бы плохо отзывались об этом человеке. Звание Почетного гражданина г. Искимтима, которое ей было присвоено в 2019 году, — заслуженное и справедливое!

***

Невозможно вспомнить всех, кто за 90 лет существования «районки» работал в ней, всех, кто когда-то внес свои «тридцать строк в шпигель» газеты.

Об истории Искитима и Искитимского района тяжелые газетные подшивки хранят миллионы строк. Они написаны разными людьми, в разные годы. С каждым выходом свежего номера, этих строк становится больше и больше — жизнь продолжается!

Юрий Боргерт, редактор газеты «Конкурент»

* Шпигель: участок газеты сбоку от заголовка

Ранее мы писали:

Сообщение 90 лет «Искитимской газете»: Юрий Боргерт о 30 строках в шпигель* появились сначала на Искитимская газета.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: