У Светланы Добрыниной из Куйбышева в Бессмертном полку шагают три участника Великой Отечественной войны. Информацию о них она собирала по крупицам: в семье не сохранились ни боевые награды, ни письма, ни документы. Сайт Память народа и короткие детские воспоминания о двоих из них помогли восстановить боевой путь предков.

– Багровы Федор Афанасьевич и Полина Васильевна это – родители моей мамы Тамары Федоровны. Дед умер до моего рождения, а бабушку запомнила доброй мягкой, улыбчивой, помню их светлый, чистый дом. При их жизни никто воспоминания о войне не записывал. Думаю, они сами не хотели говорить, думали о мирной жизни, хотели забыть всё, что было связано с войной, – рассказывает Светлана Ивановна.

Дед прошел всю войну. Он родился в деревне Клявино Куйбышевского района в 1918 году. Его призвали в армию в 1938 году, и домой он вернулся только через 7 лет. Боевой путь Федора Афанасьевича помогли восстановить архивные документы, опубликованные на сайте Память народа.

Оборона Советского Заполярья

Как выяснилось, старший сержант Багров служил в Заполярье, в 368 стрелковой дивизии на Карельском фронте. В годы войны дед награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».

Битва за Заполярье длилась с июня 1941 года по ноябрь 1944 года. Боевые действия разворачивались на территории Мурманской области, северных районов Финляндии и норвежской провинции Финмарк. Немцы хотели захватить Кольский полуостров и перерезать Кировскую железную дорогу, что могло нанести серьёзный удар по советским снабженческим линиям.

Screenshot

Screenshot7 октября 1944 года Красная армия начала Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию войсками Карельского фронта и Северного флота. Немцы были выбиты с территории СССР, советские войска перешли границу Норвегии и начали её освобождение.

За мужество и доблесть в этих боях командир расчета отдельной зенитно-пулеметной роты 368 СКД Багров Ф.А. был награжден медалью «За отвагу». Боевой подвиг в наградном листе описывается так: «…16 октября 1944 года во время передвижения по дороге к Петсамо появился вражеский самолет Хеншель– 126. Под командованием сержанта Багрова расчет зенитно-пулеметной установки открыл огонь. В результате самолет противника был сбит…»

Героическая оборона Заполярья стала символом самоотверженности и стойкости советских войск, которые, несмотря на тяжелейшие условия субарктического климата, смогли сокрушить врага.

Федор Афанасьевич вернулся домой в конце 1945 года. Техник-полевод, он взялся за мирный крестьянский труд. Познакомился с милой девушкой Полиной Лопотько. Полина была сиротой и приехала в Сибирь к родственникам, чтобы здесь обосноваться.

– Военное прошлое бабушки было долгое время засекречено. О нем она ничего не рассказывала, да и умерла, когда мне было всего три года. На единственной сохранившейся фотографии бабушка – в форме красноармейца, ефрейтор. Как выяснилось, в годы войны она служила в НКВД на Дальнем Востоке, – рассказывает Светлана Ивановна.

Внучка, не теряя надежды, искала информацию о военных года бабушки. Нашелся единственный документ: «Благодарность за безупречную службу в войсках НКВД в период Отечественной войны Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945 г.г. и проявленную при этом высокую бдительность, организованность и дисциплинированность… объявляю красноармейцу Лопотько Полине Васильевне». И подпись – командир части капитан Фальков.

Эту благодарность бабушка получила при демобилизации личного состава старших возрастов и военнослужащих-женщин после окончания войны.

Роль НКВД во время Великой Отечественной войны была колоссальной. Ведомство занималось не только боевыми действиями на фронте, борьбой с диверсантами, но и охраной тыла. Красноармеец Лопотько охраняла артиллерийские склады. После демобилизации Полина приехала в Северный район. Здесь встретила свою судьбу – Федора Афанасьевича.

Screenshot

Screenshot– По рассказам мамы, дед говорил бабушке: ты, Полина, смотри за детьми, за домом. Она вела домашнее хозяйство, а дед много работал. Он был коммунистом, и его назначали председателем сельских советов в Северном районе. Деда отправляли туда, где был нужен. Поэтому семья переезжала из одной деревни в другую, где создавался сельсовет. Последним их место жительства стал поселок Среднеичинский. Там дед умер и там похоронен, – говорит Светлана Ивановна.

Федор Афанасьевич умер рано, вследствие онкологического заболевания – тяжелые испытания войной и суровым субарктическим климатом дали о себе знать. С Полиной Васильевной они вырастили двоих детей. Их потомки служили в милиции, потом в полиции, во ФСИНе, а правнук служит в МЧС.

Фамилия имеет значение

– Судьба второго деда, по папиной линии, очень сложная. По происхождению он – латыш. И хотя, его предки приехали в Сибирь еще до революции, и он родился в деревне Досино Северного района, национальность сыграла большую роль в его судьбе. Фамилия тогда имела большое значение, – говорит Светлана Ивановна.

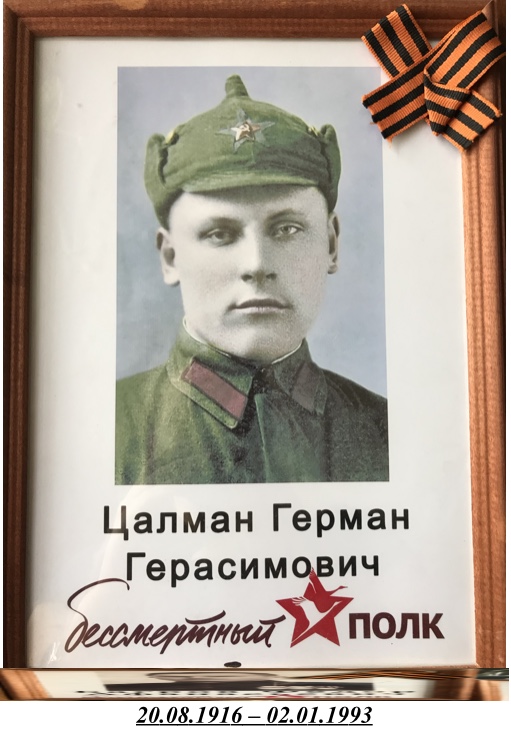

Когда началась война, Цалмана Германа Герасимовича, учитывая его латышские корни, в армию не призвали, а отправили работать на военный завод в Омске. Рабочие жили тут же на заводе, в холодных цехах у своих станков. В таких условиях Герман тяжело заболел, и его, как сам он говорил, отправили умирать домой.

В родную деревню из Омска Герман пришел пешком. Дома его ждала мать и супруга Мария Ивановна. Семья помогла справиться с болезнью и подняла его на ноги. Окрепнув, Герман начал работать в колхозе, при этом он просился на фронт. Ему было тяжело от той мысли, что земляки бьют фашистов, а он – в тылу. Хотя в тылу его мужские руки были на вес золота. И в 1944-м году Германа отправили на фронт. Ему было 28 лет.

Screenshot

ScreenshotВ первом же бою Германа тяжело контузило. Их, новобранцев, высадили из вагонов и сразу отправили в атаку. Как он вспоминал потом, и выстрелить ни разу не успел, немцев не увидел. Запомнил только то, что рядом разоврался снаряд, и его полностью завалило землей. На поверхности осталась только рука. Ею он сам себя несколько часов отгребал.

С поля боя Германа отправили в госпиталь. Там он узнал, что из всей роты новобранцев в живых остались он и еще несколько человек…

После лечения Германа комиссовали, и он вернулся домой. Его боевой путь был коротким, но он добился отправки на фронт и верил в победу. Личной трагедией для деда стало то, что в селе его не признавали участником войны.

– Сначала его признали ветераном и приглашали на торжества в честь Дня Победы, а потом перестали признавать и никуда не приглашали. Он очень из-за этого переживал. Бывало, сядет один у окна, выпьет стопочку, помянет погибших в том первом и последнем бою, закурит самосад, – вспоминает внучка Светлана.

Мужа поддерживала Мария Ивановна. Бабушка была на вид маленькая, сухонькая, а на самом деле, очень сильная женщина – в войну работала трактористом. С Германом Герасимовичем они вырастили восемь детей. Все они стали славными людьми: двое являются ветеранами ФСИНа, один – профессиональный военный.

Собранную информацию о героических предках Светлана Ивановна передала своим детям. Теперь они несут портреты прадедов в Бессмертном полку. Так не прервется связь поколений народа-победителя.

Сообщение Когда деды были молодыми появились сначала на Трудовая жизнь.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: