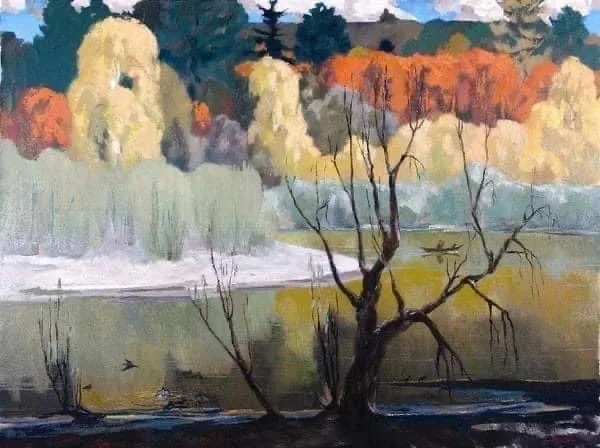

Герман Николаевич Завьялов. Нарымская Лука. Последний луч

Герман Николаевич Завьялов. Нарымская Лука. Последний луч

Герман Николаевич Завьялов родился в семье сельских учителей в деревне Зарянка Тюменского района Омской области. Окончил Пензенское художественное училище (1954 – 1960), Московский государственный художественный институт им. Сурикова (1960 – 1966) в мастерской профессора Д.К. Мочальского.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

С 1966 года работал в томских художественно-производственных мастерских. Неоднократно избирался в правление Томской организации Союза художников РСФСР, являлся членом выставкома зональных выставок, членом комиссии по живописи правления Союза художников РСФСР.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Его мастерская была оборудована прямо на 18-метровой яхте, где он писал этюды, не сходя на берег. Свои картины Герман Николаевич создавал во время ежегодных одиночных плаваний по сибирским рекам.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Задолго до Федора Конюхова Завьялов проплыл в одиночку на парусах вдоль побережья Ледовитого океана, ходил в Восточно-Сибирском море, боролся со штормами на великих сибирских реках, отправлялся в места, о которых многие коллеги по живописи могли составить представление только по его картинам. Путь не просто далекий, но и чрезвычайно опасный: если на Лене, Енисее или Оби бывают суровые шторма, то, что и говорить об Обской губе или Карском море.

На реках, особенно на Оби, его хорошо знали; капитаны встречных судов приветствовали гудками, а в прибрежных сёлах встречали как дорогого гостя.

Трудно назвать другого художника, чьи персональные выставки с успехом проходили бы и в Москве, и в далеких сибирских селах, куда добраться можно только самолётом или летом по реке.

Художник Герман Николаевич Завьялов. Северный Ледовитый окевн.

Художник Герман Николаевич Завьялов. Северный Ледовитый окевн. Без этих плаваний художник уже не представлял своей жизни, а ведь ему был восьмой десяток. Кстати, из-за этих одиночных плаваний его нарекли «Отшельником», вложив в это имя и удивление, и уважение, и определенную зависть.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Не стоит думать, что Герман Николаевич Завьялов и в обыденной жизни вел себя по-отшельнически. Коллеги свидетельствуют, что он был добродушен, гостеприимен и хлебосолен. Всегда готов был помочь, причем, не только советом.

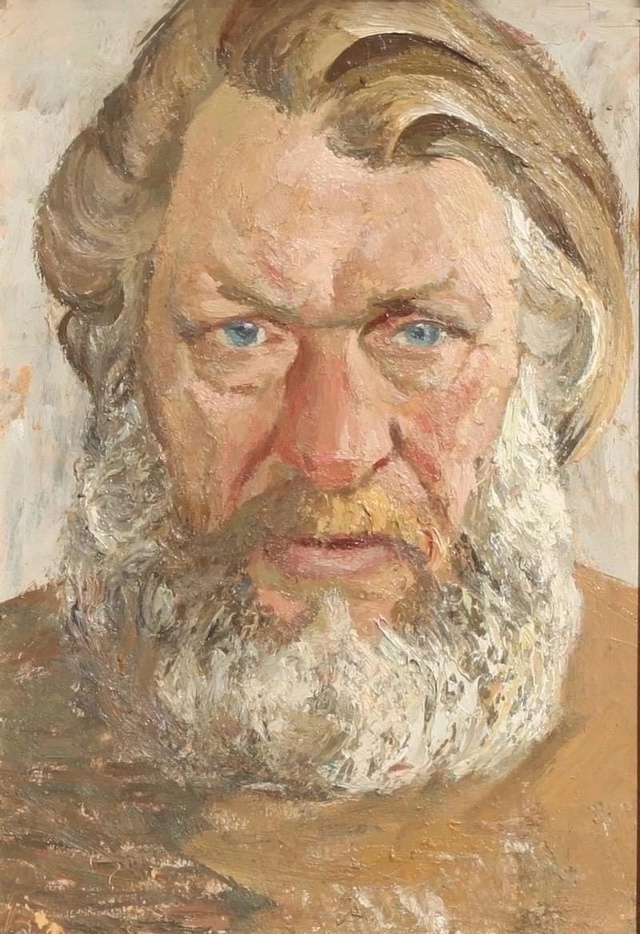

Герман Николаевич Завьялов (08.10.1937-21.02.2016)Автопортрет

Герман Николаевич Завьялов (08.10.1937-21.02.2016)Автопортрет

Герман Завьялов - автор более 3000 картин. Лучшие из них являются достоянием художественных собраний музеев Томска, Омска, Иркутска, Комсомольска на Амуре, Кемерова, хрянятся во многих отечественных частных коллекциях, а также в частных собраниях Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Израиля, Японии.

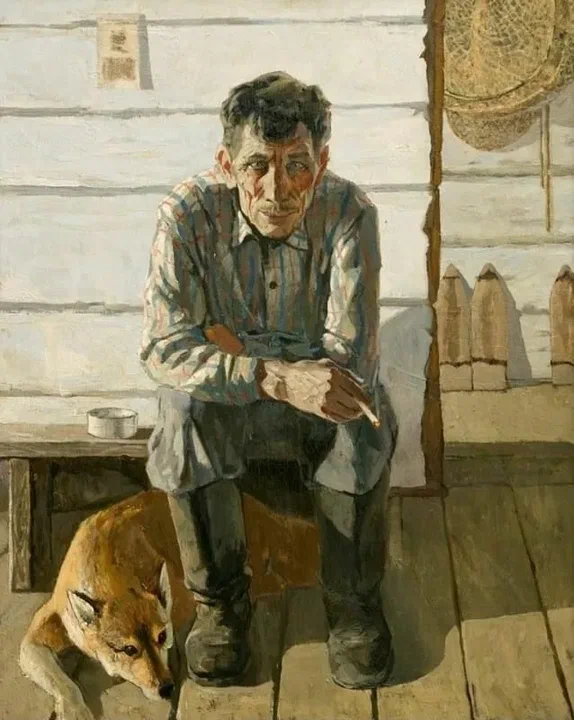

Завьялов Герман Николаевич "Портрет промысловика В.И. Осипова". Картон, масло, 1977 г.

Завьялов Герман Николаевич "Портрет промысловика В.И. Осипова". Картон, масло, 1977 г. Самое большое собрание его работ находится в далеком сибирском поселке Парабель, лежащем на притоке Оби в Нарымском крае. Для нашего прагматичного времени это и на самом деле уникально: в сибирском селе создана картинная галерея, в которой уже более 500 работ современных художников, в том числе – более 60 картин Завьялова.

Герман Николаевич Завьялов. "8 марта. Утро".1980 г., холст, масло.

Герман Николаевич Завьялов. "8 марта. Утро".1980 г., холст, масло.

В год галерею посещает более 12000 человек – более чем достойная цифра. Не часто услышишь, что из галереи в сибирском селе на выставки в Москву возят картины. За последние годы прошли три выставки в Центральном доме художника на Крымском валу, выставлялись его работы и в Совете Федерации.

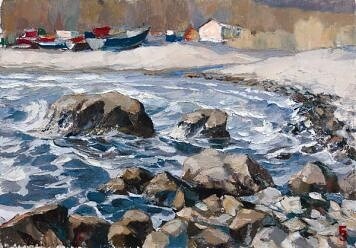

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на крепость

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на крепостьИнтерес к работам Завьялова большой, их приобретают музеи и картинные галереи, охотно покупают коллекционеры, в том числе иностранцы, видимо, их, как и нас, очаровывают бескрайние сибирские просторы, красота нетронутой тайги и могучих рек, колоритные пейзажи зимнего Крыма.

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на Новый Свет

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на Новый Свет

Часть выручки от продажи картин художник тратил на благотворительность. Он помогал Центральному военно-морскому госпиталю. После одной из последних выставок в фонд госпиталя были перечислены 75 тысяч рублей, полученные за морской пейзаж «Бухта», который приобрел коллекционер из Пакистана.

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на крепость

Герман Николаевич Завьялов. Судак. Вид на крепость

Во время путешествий происходило немало интересного, и Герман Николаевич очень красочно рассказывал об этом. Вот какая любопытная встреча произошла у него во время одного плавания: «Как-то спускаюсь в дельту Лены. Слышу, собаки подают сигнал. Смотрю: вдоль скал движется какой-то серый комок. На всякий случай карабин положил рядом. Комок подъехал ближе. Оказался якутом. Весь в серых шкурах, и сам на сером олене. «Надо детишек со стойбища вывезти в школу», – толкует на плохом русском оленевод. Суда в тех местах редкость, оленеводы каждую оказию используют. Да мне и самому любопытно в стойбище побывать.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

По его словам, выходило, что до места часа два езды. Долго лезли в гору. После шестичасового перехода достигли вершины. С горы хороший обзор. Вижу свой бот. И три маленьких беленьких кружочка – это чумы. А вокруг них вроде как кусты – на самом деле олени с ветвистыми рогами. Я напустился на якута: «Ты зачем в гору затащил? От моей стоянки до стойбища – метров пятьсот». А он отвечает: «Я люблю сверху на все посмотреть».

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Казалось бы, незатейливый рассказ о забавном эпизоде, произошедшем в ходе одного из путешествий. Да ведь и сам Герман Николаевич Завьялов в чем-то похож был на этого якута с берегов Лены, тоже готов забираться в любую даль, тратя время и силы, а порой и рискуя жизнью, чтобы увидеть первозданную красоту родной земли и отобразить её на своих полотнах.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Одиночество – непременное условие работы для художников, гораздо более существенное, чем художественная среда, которую может дать мегаполис.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

«Я стал капитаном именно для того, чтобы меня не останавливали»-признавался Герман Николаевич. Его называли «самым старым капитаном на Томи». Длительное путешествие — в основе годового цикла художника Завьялова. Есть что-то эпическое в этом движении по воде навстречу новой картине.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

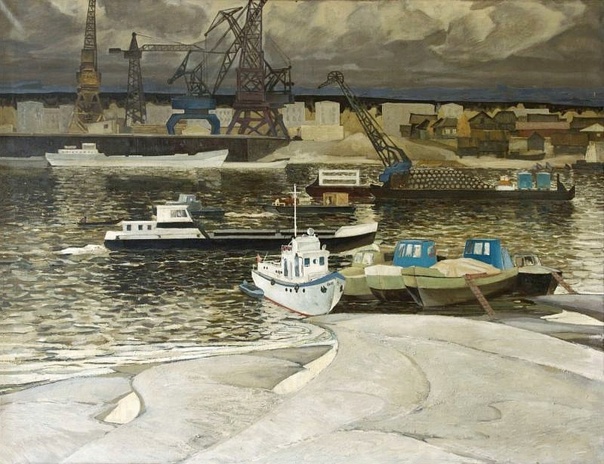

В ежегодных поездках на катере его вдохновляла сибирская природа во всех состояниях, в любое время суток. Он писал ее с разных точек зрения, преимущественно со стороны реки.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Кроме природы писал Завьялов и картины, в которых без пафоса, обобщённость, ярко и характерно передана атмосфера повседневной жизни северной деревни.

Художник Герман Николаевич Завьялов

Художник Герман Николаевич Завьялов

Автору был близок язык старших современников, «художников сурового стиля». Дальше он шёл своим путем, стремительно менялся, но масштабность видения, лаконичность и классическая выверенность композиции,, выразительность живописного решения и энергичный ритм остались навсегда.

Герман Николаевич Завьялов. Крым. Судак. Мыс Алчак

Герман Николаевич Завьялов. Крым. Судак. Мыс АлчакЖаль, что художник уже не с нами. Некому теперь бороздить на катере сибирские реки и не радовать ему почитателей его таланта прекрасными картинами.

Герман Николаевич Завьялов в мастерской за работой.

Герман Николаевич Завьялов в мастерской за работой.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: