Обстановка в республиканских КГБ в ряде республик к середине 1990 года была очень сложной. В Грузии дополнительно к общесистемным проблемам (потеря управляемости, отток кадров, моральная дискредитация самого института службы) добавлялись специфические кавказские особенности.

После событий 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели (разгон митинга с человеческими жертвами) тогдашний председатель КГБ ГССР Гиви Гумбаридзе был назначен первым секретарем республиканского ЦК вместо откровенно не справившегося Джумбера Патиашвили. При этом стоит понимать, что и роль Гумбаридзе в взрывном росте влияния националистических сил неоднозначна. КГБ республики под его руководством допустил ряд критических ошибок. Например, никто даже не пытался изолировать лидеров националистической оппозиции.

Принципиальным отличием грузинского националистического движения от, скажем, прибалтийских, была его острая внутренняя конфликтность. Здесь с самого начала царили свары и выяснения отношений по принципу «кто тут главный».

Сразу обозначилось несколько конкурирующих групп. Тогдашний лидер грузинских националистов (с 1991 года президент Грузии) Звиад Гамсахурдия не пользовался абсолютным авторитетом. Кроме его крайне конфликтного характера многие так называемые «старые диссиденты» припоминали ему покаянную речь на советском телевидении. «Несгибаемые», среди которых выделялись Мераб Костава и Ираклий Церетели, обвиняли Гамсахурдия в сотрудничестве с властями, а также в трусости. Звучали даже обвинения в том, что Гамсахурдия являлся информатором КГБ.

Дело тут в том, что в 1977 году Гамсахурдия и Костава были арестованы по одному делу, но Звиад покаялся и был помилован, а Костава получил три года тюрьмы в Перми и два года ссылки. Отношения между бывшими друзьями и соратниками с того момента разладились.

Мераб Костава погиб в автомобильной катастрофе при невыясненных обстоятельствах 13 октября 1989 года. Отказ тормозов машины Костава на высокогорной трассе открыл Гамсахурдия путь к единоличной власти в Грузии. В отказе тормозов Коставы были заинтересованы много людей. История эта не прояснена до сих пор, а тогда создавала дополнительное напряжение в рядах грузинской оппозиции.

Кроме того, ни для кого в Тбилиси не было секретом, что оппозиционеры всегда поддерживали неформальные отношения с сотрудниками КГБ, не говоря уже об особо привилегированном статусе семьи Гамсахурдия.

Нечто подобное наблюдалось и в Прибалтике. В Вильнюсе в ресторане «Бочю» на улице Святого Игнатия можно было регулярно встретить сменявших друг друга председателей КГБ Эдуардаса Эйсмунтаса и Ромуальдаса Марцинкуса, а за соседними столиками членов националистического движения «Саюдис» из числа творческой интеллигенции.

Владельца ресторана вскорости нашли мертвым в собственном бассейне в элитном дачном поселке у Вильнюса. Он утонул как раз в тот период, когда пришедшие к власти в Литве националисты озаботились поисками «мешков из-под картошки», в которых генерал Эйсмунтас якобы вынес из здания КГБ Литвы на Лукищкской площади архивы республиканского управления комитета.

Грузинских националистов тоже интересовали архивы КГБ.

Гамсахурдия с начала 1990 года требовал от КГБ республики обнародовать данные на 30 представителей оппозиции и творческой интеллигенции, которые регулярно выступали с критикой его слов и действий. Он не требовал люстрации сотрудников КГБ или обнародования всех архивов, как это было в тот период в Восточной Европе. Ему нужны были в личное распоряжения ДОРы – дела оперативных разработок (то, что в народе называется «досье) на три десятка своих оппонентов.

Эти 30 человек не были сторонниками сохранения Советского Союза или какими-то «пророссийски настроенными» политиками, учеными и интеллигентами. Они так же, как и Гамсахурдия, поддерживали выход Грузии из СССР, но по своим соображениям выступали против агрессивной риторики Звиада и его действий, загонявших страну в гражданскую войну.

В итоге Гамсахурдия объявил этих людей «агентами Кремля». Эти лозунги разделяли сторонники Гамсахурдия, и не только из числа экзальтированной толпы. В Грузии тогда многое решалось за счет личных отношений: кто-то затаил обиду на сотрудников КГБ, кто-то на сотрудников ЦК КП ГССР, а кто-то и на оппонентов Гамсахурдия.

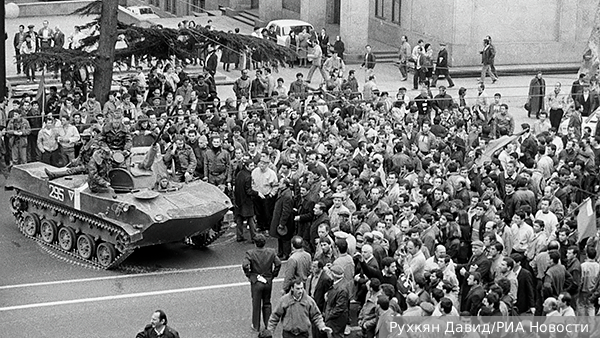

И вот на этом фоне 15 сентября 1990 года толпа неожиданно врывается в здание КГБ республики. Сложно счесть это просто совпадением или случайным всплеском политической агрессии.

Политикой и «борьбой с советской империей» прикрывалось стремление завладеть критически важной личной информацией, чтобы затем использовать ее во внутренних разборках местных политиков.

Есть и еще один конспирологический нюанс, на который особо обращали внимание в некоторых странах Восточной Европы. Работа с диссидентским движением и подпольными националистами велась в КГБ и в аналогичных службах, например, Чехословакии и Польши, что называется, «на вырост».

Среди некоторых руководителей советской контрразведки во второй половине 1980-х годов вызрело мнение, что так или иначе статус национальных республик неизбежно будет повышен, и они могут получить в рамках обновленного СССР положение, примерно равное независимым государствам при соблюдении ряда формальностей. Это казалось логичным в рамках горбачевских реформ. Следовательно, необходимо уже заранее начать работать с националистическими лидерами, чтобы минимизировать ожидаемые издержки. Например, избежать обострения ситуации.

В частности, с представителями как властей ГССР, так и с оппозицией велись разговоры в духе «вы все равно получите свою независимость, не надо только прямо сейчас лодку раскачивать». В Москве понимали, что многие сотрудники КГБ на местах из числа «национальных кадров» сами вовлечены в националистические движения.

Использование старой агентуры среди диссидентских кругов выглядело в таком контексте нормальным ходом. Потому, например, в Грузии Звиад Гамсахурдия, несмотря на его экзальтированное поведение, казался более приемлемым кандидатом, нежели «непримиримый» Мераб Костава, у машины которого в итоге отказали тормоза.

С другой стороны, часть московского и иногда даже местного руководства такие настроения не поддерживала. Распад Советского Союза или даже его переформатирование на новых основах не воспринимался этой средой как неизбежность. Они считали нужным бороться против краха страны любыми методами.

В результате рассогласованности работы этих двух противоположных центров силы в центральном аппарате КГБ получался хаос на местах. В Грузии в силу местных обстоятельств он привел к гражданской войне, а в тихой Литве к власти пришел музыковед Витаутас Ландсбергис, отец которого при немцах подписал акт «о национализации еврейской собственности», бежал в Германию и далее в Австралию, но в 1959 году вернулся в ЛитССР, был прощен и дослужился до персональной советской пенсии. И Гамсахурдия, и Ландсбергис несмотря на их внешнюю и идеологическую непохожесть – продукты одной среды и одной политической ошибки: ставки на тех, кого в КГБ СССР считали находящимися если уж не «на крючке», то хотя более приемлемыми, чем многие другие. А оказалось, что оба хуже.

И вот в таком контексте штурм здания КГБ в Тбилиси 15 сентября 1991 года, и «тихая охота» на «мешки с картошкой» из архива КГБ ЛитССР выглядят как события одного порядка. Всем нужны были досье на самого себя и на своих политических оппонентов.

Теги: Россия и Грузия , история СССР , КГБ , Тбилиси

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: