Начиная с перестроечных лет, огромное количество историков, публицистов и политиков упорно завышало масштабы репрессий, развернувшихся в 30–50-е годы. Указанное преувеличение во многом обусловлено тем, что, до сих пор называются цифры в пять, семь, а то и пятнадцать миллионов репрессированных. При этом никто из разоблачителей сталинизма не называет источники, из которых берётся столь жуткая цифирь.

А между тем историки, стоящие на позициях объективного рассмотрения, давно уже задействовали данные Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), чьи фонды содержат документы внутренней отчётности карательных органов перед высшим руководством страны. Эта информация была закрыта, и доступ к ней имели только VIP-персоны.

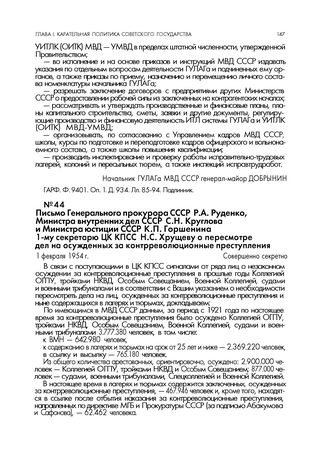

О чём разговор? Есть данные ГАРФ, которые давно опубликованы в куче изданий. Здесь, в первую очередь, нужно упомянуть справку, предоставленную Хрущёву 1 февраля 1954 года. Она была подписана Генеральным прокурором Р. Руденко, министром внутренних дел С. Кругловым и министром юстиции К. Горшениным.

В справке отмечено: «В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами, и в соответствии с вашим указанием о необходимости пересмотреть дела на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления и содержащихся в лагерях и тюрьмах. Докладываем: за время с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к ВМН (высшая мера наказания.) — 642.980 человек, к содержанию в тюрьмах и лагерях на срок от 25 лет и ниже — 2.369.220, в ссылку и высылку — 765.180 человек».

Вот точное количество лиц, пострадавших от политических репрессий и во время сталинизма, и в период НЭПа.

Теперь внимательнее вглядимся в данные отчётности НКВД. Сразу скажем, что приуменьшить масштабы репрессий ежовско-бериевские «монстры» никак не могли. Им это попросту не нужно, ведь материалы не предназначались для широкой публики.

Итак, согласно подсчётам НКВД, в его лагерях, знаменитом ГУЛАГе, по данным на 1 января 1938 года, находилось 996.367 заключённых. Через год их количество составляло 1.317.195 человек. Но это общее количество всех заключённых, а ведь сажали не только (и даже не столько) политических. Не надо забывать и об обычных уголовниках. Так сколько же всё-таки пострадало политических?

Тот же самый НКВД даёт точный расклад. В 1937 году в лагеря, колонии и тюрьмы по политическим мотивам было заключено 429.311 человек. В 1938 году — 205.509. А уже в 1939 году число новых политзэков снизилось почти в 4 раза, до 54.666. Любопытно, что в этом же году основательно выросло общее количество заключённых ГУЛАГа, составив 1.344.408.

Обычно недоброжелатели Сталина любят козырять этой цифрой, утверждая, что никакого ослабления террора в 1939 году не произошло. Но, как очевидно, они игнорируют данные о репрессированных по политическим мотивам. На поверку же получается, что в этом году новый наркомвнудел Берия больше усердствовал по линии борьбы с уголовниками, за счёт которых и произошло увеличение численности гулаговского контингента.

теперь мы уже в курсе, что за годы перестройки в общественном сознании возникло множество штампов, связанных с ужасами сталинизма. Взять хотя бы утверждение о том, что после войны сидело большинство репатриированных советских граждан. Якобы тот, кто побывал в плену, обязательно сидел. Однако стоит только обратиться к архивным данным, к материалам статистики, как от этого штампа ничего не остаётся.

https://kprf.ru/history/soviet/115068.html

Историк В. Земсков не поленился пойти в ГАРФ и покопаться в тамошних коллекциях. И что же он выяснил? Оказывается, уже к 1 марта 1946 года 2.427.906 репатриантов были направлены к месту жительства, 801.152 — на службу в армию, а 608.095 репатриантов зачислены в рабочие батальоны Наркомата обороны. И лишь 272.867 (6,5%) человек передали в распоряжении НКВД. Они-то и сидели.

Вряд ли такая цифра должна удивлять и уж тем более возмущать. Надо бы учесть, что примерно 800 тысяч военнопленных подали заявление о вступлении во власовскую армию. А сколько служили в разных «национальных частях» — прибалтийских, кавказских, украинских, среднеазиатских?

Кстати, и к этим людям отношение было зачастую вполне либеральным. Так, 31 октября 1944 года английские власти передали СССР 10 тысяч советских репатриантов, служивших в вермахте. По прибытии в Мурманск им было объявлено о прощении и освобождении от уголовной ответственности. Около года они проходили проверку в фильтрационном лагере НКВД, после чего их отправили на шестилетнее поселение. По истечении срока большинство было оттуда освобождено с зачислением трудового стажа и без указания в анкете на какую-либо судимость.

Ещё один штамп — страшные кары опоздавшим на работу. «Ах, ты опоздал? Вот тебя при Сталине за это посадили бы, знал бы, как нарушать дисциплину!» — такие слова в доперестроечные годы можно было часто слышать от не в меру ретивых почитателей Иосифа Виссарионовича.

Противники Сталина тоже любили, да и сегодня любят рассуждать о «посаженных за опоздание». На самом деле за опоздание практически никого не сажали. Было специальное Бюро исправительных работ при НКВД, в чьё ведение и переходили нарушители дисциплины. Их приговаривали к общественным работам, которые они выполняли на своём же рабочем месте. Просто из зарплаты провинившихся вычитали 25%. По сути, это был штраф в пользу государства. Крутовато? Да, бесспорно. Но не следует забывать о том, что подобный жёсткий режим был введён накануне войны, когда речь шла о судьбе страны.

Многие упрекнут за то, что мы вот легко оперирую цифрами, за которыми стоят судьбы конкретных людей. Дескать, какая разница, сколько было репрессировано — три миллиона или пятнадцать? Всё равно же живые люди…

Но по такой логике можно смело ставить знак равенства между нынешними США, где частенько выносят смертные приговоры невиновным, и, скажем, Кампучией при Пол Поте, уничтожившем половину населения этой страны. Однако всем ясно, что это неправильно. Существует огромная разница между пятнадцатью и тремя миллионами жертв. И всем стоит задуматься — почему была допущена такая грандиозная фальсификация? Уж не для того ли, чтобы замазать чёрной краской целый период в нашей истории?

Фейк (фальсификация) есть фейк. Потому есть настырное желание докопаться до истины – всё же почему период Сталина так удалось грандиозно обкакать?

https://www.labirint.ru/books/347587/

Начнём с того, что мы не игнорируем сам факт репрессий. Они, безусловно, были. Отрицать это было бы глупо - тем более, что зачастую они принимали совершенно абсурдный характер. Так, что же было их причиной, почему наряду с революционными палачами ленинской поры и политическими интриганами пострадали сотни тысяч безвинных людей? Можно ли возложить ответственность за репрессии на Сталина и его ближайшее окружение?

Реальные факты таковы, что политические репрессии 1937–1938 годов были вызваны острой внутрипартийной борьбой, которая к этому времени достигла своего размаха. В 20-е годы, как это ни покажется странным, она ещё не была столь ожесточённой.

Исследователи обычно оказываются загипнотизированными яркими образами ближайших ленинских соратников — Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина. Считается, что они-то и составляли самую мощную оппозицию Сталину, а с их устранением от высшей власти в партии и правительстве сложился некий консенсус, коварно разрушенный «тираном».

Рационального объяснения подобному поступку не даётся. Непонятно, почему Сталину понадобилось уничтожать согласных с ним людей. Версия об излишней подозрительности абсолютно несостоятельна. Попытка свести истолкование важнейших исторических событий к психологии затушёвывает их социально-политический смысл. Даже если бы Сталин и был подозрительным, жестоким маньяком, совершенно непонятно, как этот маньяк смог осуществить грандиозную кадровую революцию в партии большевиков?

Но всё становится на свои места, если признать, что в 30-е годы на властном Олимпе столкнулись самые разные политические силы, бывшие едиными ранее, в 20-е годы. Действительно, влияние и левых, и правых уклонистов (троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев) в партийно-государственном аппарате, армии, госбезопасности было довольно слабым.

Да, они занимали многие высшие должности, однако не пользовались особым авторитетом в среднем и низшем звеньях партийцев. Когда речь шла о вотуме доверия оппозиционерам, выяснялось, что они представляют собой группу говорунов без широкой аудитории.

Осенью 1926 года, во время общепартийной дискуссии линию ЦК поддержали 724.066 членов ВКП(б), тогда как оппозиционеров — 4120. В Московской парторганизации за платформу левых был подан лишь 171 голос (всего в обсуждении приняло участие 53.208 человек). Даже в Ленинграде, вотчине Зиновьева, оппозиция собрала лишь 325 голосов при 34.180 голосовавших. Бухаринская оппозиция не пользовалась даже такой поддержкой. А вот в 1934 году, во время XVII съезда ВКП(б), на выборах в ЦК против Сталина было подано около 270 голосов из 1225. Спрашивается, когда борьба внутри партии была ожесточённей — в 20-е или в 30-е годы? Ответ очевиден.

В 20-е годы подавляющее большинство функционеров сплотилось против старых вождей, придерживающихся опасных крайностей. Функционеры, партийные бонзы, идеологи, военные, чекисты не желали подчиняться диктатуре высших лидеров, которые звали либо к немедленной мировой революции, либо к возвеличиванию единоличного крестьянского хозяйства. Они желали реализовывать более умеренные проекты, не уклоняясь сильно влево и сильно вправо.

Сталин почувствовал эту тенденцию, поэтому вокруг него сплотились самые разные партийные течения, группы и кланы. Но когда с уклонами старых вождей было покончено, началось стремительное РАССЛОЕНИЕ внутри бывшего просталинского большинства.

В 30-х годах в партийном руководстве существовали как минимум четыре партийные группы, по-разному видевшие судьбы политического развития СССР. Этим группировкам можно присвоить следующие, во многом условные названия: 1) «левые консерваторы». 2) «национал-большевики». 3) «социал-демократы». 4) «левые милитаристы».

Борьба между ними и привела к мощным кадровым перестановкам сверху донизу. Накал этой борьбы предопределил использование в её ходе методов массового террора, ставших привычными во времена Гражданской войны. Причём особый размах и даже абсурд террору придали действия одной из групп, занимавшей антисталинские позиции. Речь идёт о левых консерваторах, с характеристики которых и начну анализ политического расклада, сложившегося во второй половине 30-х годов.

Мы их называем «Красные Князьки», подобно перестроечным нынешним «Красным Директорам». А теперь расскажем историю одного кошмара, проливающую свет на тогдашнюю ситуацию

Реальная политика преподносит разные сюрпризы, соединяя то, что порой выглядит несовместимым. Например, парадоксальным с точки зрения кабинетной политологии выглядит сочетание двух терминов - левый и консерватор. Тем не менее социальное и политическое развитие нашей страны после Октября 1917 года преподнесло один из таких сюрпризов.

Ленин, осуществляя «пролетарскую», (как ему тогда казалось), революцию, предполагал, что новое советское государство станет государством-коммуной, в котором все чиновники будут выборными, а вооружение — всеобщим. Помните пресловутое выражение в одной из его работ: «Не надо бояться человека с ружьём».

Однако реальность опровергла его утопические расчёты. Молодой республике пришлось решать уйму управленческих и военных вопросов, что потребовало создания сильнейшего профессионального АППАРАТА, малозависимого от дилетантских в управлении масс. И поскольку вопросы перед государством в огромном количестве случаев ставились небывалые, рождённые утопической марксистской идеологией, то и аппарат в Советской России достиг мощи небывалой. Более того, именно зацикленность на новой, небывалой идеологии потребовала сращивания государственного и партийного аппарата с переходом доминирования к партийному.

Это чуть не привело к гибели всей страны. Уже через несколько месяцев после Октябрьского переворота в недрах партаппарата вызрели самые чудовищные экстремистские силы, которые сделали попытку отстранить от власти председателя Совнаркома Ленина. Как аналогия – ещё живой пример отстранения Горбачёва от власти Ельциным. Правда в этом случае сработало внешнее воздействие США и ЕС.

В сталинские же времена речь пойдет о политической группе Свердлова. На её деятельности стоит остановиться, ибо без этого сложно понять всю мощь и всю опасность, которую несёт государству любой партийный аппарат, сосредоточивши всю власть в своих руках.

Об этом в следующей публикации…

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: