Христос Воскресе!

Наступила Неделя о слепом — последний воскресный день, в который праздуется Пасха.

Сейчас все наши мысли в первую очередь с нашими воинами на передовой. Именно от их подвига сейчас зависит, какое будущее наступит для России — свобода или жизнь в рабстве. Низкий вам поклон!

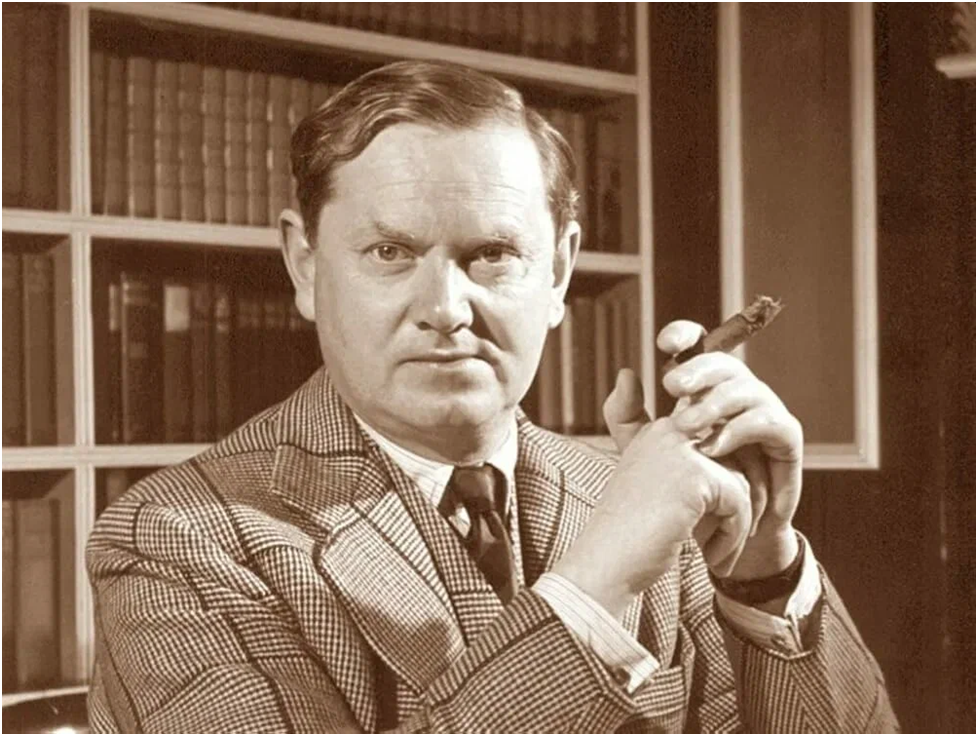

Однако же можно вспомнить и более давнее. Например, английского писателя Ивлина Во.

Английский писатель-христианин Ивлин Во умер в день католической Пасхи 1966 года (10 апреля). В этом, 2025-м, году православная, католическая и англиканская Пасхи совпадают — вот и вспомним 59-ю, по пасхальному счёту, годовщину его смерти.

В общем и целом

Наиболее ценной чертой Ивлина Во является, как мне кажется, его умственная трезвость, только нараставшая с возрастом. (Что было удивительно на фоне его пристрастия к алкоголю).

Такая трезвость даётся недёшево; в случае Во причиной, видимо была дисгармоничность его личности и, в целом, несоответствие желаемого и обретаемого — несоответствие хроническое и продолжавшееся всю жизнь. Со временем появилась и вторая причина — сознательная христианская вера, дающая человеку фундаментальный оптимизм насчёт познаваемости мира.

«Кто вверится ей [премудрости], тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею: ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами; но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его» (Сирах 4:17-22).

В случае Ивлина Во водительство премудрости напоминало скорее хороший пинок под задницу, после которого водимый оказался в совершенно не нравящейся ему местности. Но, конечно, был и изначальный, скрытый от наших глаз выбор самого водимого.

Если сопоставлять Во с русским пространством, то более всего он будет похож (своим трезвым скептицизмом) на В.В.Розанова. Но Розанов был публицистом, а Во писал художественные тексты.

Американцы считают Ивлина Во комиком. Как-то мне попалась американская литературная энциклопедия, в которой про Во так и было написано: «лучший комический писатель XX века». Как они ухитрились не заметить два его последних великих романа — загадка. Возможны, были тяжело ушиблены романом «Незабвенная» («The Loved One»).

На самом деле Ивлин Во вообще не был комическим писателем. Он просто искренне плевался от почти всего, что видел. Жизнь ему вообще не нравилась. Ну, а поскольку языковой стиль у него был хорош, то из этого получалась хорошая литература. (На расхожие понятия это проецируется как «чёрный юмор».) Искреннее чувство и отличный стиль — что ещё нужно для создания настоящей литературы?

Начало

Ивлин Во родился он в англиканской семье в 1903 году, но принял католичество во взрослом возрасте (1930). Отец Ивлина был управляющим директором издательства «Chapman and Hall». В целом предки Ивлина принадлежали к средним слоям общества (священники, врачи, учёные); самым родовитым был его прапрадед шотландский судья лорд Кокберн.

В детстве Ивлин был порядочным говнюком (например, унижал детей, которые были физически слабее его). Во время учёбы в Оксфорде гомосячил. В общем, как говорится, был пи*арасом как в плохом, так и в хорошем смысле. В России такой педерастический анамнез до 1991 года был бы более чем достаточным, чтобы навсегда отписать человека в изгои, но в обеспеченных кругах Британии гомосятина всегда была делом обычным, так что Ивлин не ощущал в связи с этим каких-либо социальных неудобств.

На оксфордских студенческих попойках Во часто сидел, наливаясь в одиночестве крепким алкоголем, отчего его лицо быстро приобретало кирпичный цвет. Так и проходил весь вечер. Что ж, если ты не любишь людей, то ты их не любишь. После четырёх лет попоек и гомо-интрижек в Оксфорде Во получил неудовлетворительные оценки на выпускных экзаменах и было отчислен без диплома.

Существенную часть дневников оксфордского периода Ивлин уничтожил. Оставшиеся были опрометчиво проданы вдовой Ивлина Техасскому университету и опубликованы в 1976 году. Этого хватило, чтобы вызвать серию грандиозных скандалов — более чем через полвека после их создания. Что же было в уничтоженных?

Неудовольствия от жизни

Как говорила Флэннери О’Коннор, по-настоящему шутить может только тот, кто познал трагедию жизни. А уж она-то знала в этом толк.

Для начала, Ивлин был маленького роста и непримечательной внешности. Это, знаете ли, доставляет неудобства, когда хочешь добиться взаимности в любви. И Ивлину действительно доставляло.

Далее, нашему герою не повезло с именем: имя «Ивлин» является и мужским, и женским. Ладно ещё, когда в рецензиях на его первые публикации критики писали вещи типа «что ж, поприветствуем появление этого неплохого образца женской прозы» (что неописуемо раздражало Ивлина). Но когда он женился, оказалось, что его жену тоже зовут Ивлин. Надо ли удивляться, что свадебное путешествие стало кошмаром: погода была кошмарная, Ивлин-жена заболела и т.д. Друзья и родственники для удобства стали называть их (за глаза) «Ивлин-он» и «Ивлин-она» («He-Evelyn» и «She-Evelyn» или просто «Shevelyn») — в английском языке, за неимением категории рода, эта конструкция применяется для различения пола зверушек («he-cat», «she-cat»). Вскоре Ивлин-жена стала изменять Ивлину-мужу, и последовал развод. Брак продлился около года. Подав на развод, Во написал в письме другу: «I did not know it was possible to be so miserable & live but I am told that this is a common experience» («Я не знал, что можно быть настолько униженным и продолжать жить, но мне сказали, что это обычное дело»).

Ивлин-она отличалась потрясающе серой внешностью, писклявым детским голоском и непробиваемым эгоизмом, а ещё была блудлива и не любила Ивлина-его. Ивлин-он сделал просто изумительный выбор. Видимо, это ему за то, что в детстве мучил более слабых детей.

Ещё одним источником страданий Во было то, что он очень хотел быть аристократом — но не был им. Уже подростком он отмечал в дневнике вещи типа: «сегодня была попойка на 7 человек, из которых простолюдинов было двое, включая меня». Отчасти он пытался компенсировать это тем, что и первая, и вторая его жена были из пусть низовой, но аристократии.

В 1930 году Во обратился в католичество. Это не было лёгким шагом, так как означало, что он не сможет жениться, пока жива его первая жена Ивлин-она (кстати, она прожила 90 лет и умерла через 28 лет после смерти Ивлина-его, в 1994 году). Впрочем, для таких случаев у католиков есть элегантная штучка, а именно аннуляция брака: можно просто признать, что брак никогда не существовал. Что Ивлин Во и проделал. Аргументом для аннуляции было то, что в этом браке имело место «отсутствие реального согласия» (или уж не знаю, как перевести «lack of real consent»). Однако аннуляцию он получил только в 1936 году, что сильно задержало его вступление во второй брак. А не надо жениться на ком попало!

Католик

С момента обращения в католичество (да, наверно, уже гораздо раньше) гомосятина в жизни Во закончилась. Но несносным говнюком он остался до конца жизни. Правда, модус, в котором он был говнюком, с годами становился всё лучше и лучше и к концу жизни достиг уже уровня высокого искусства и отчасти даже христианского юродства.

Как-то раз его добрая знакомая Нэнси Митфорд поинтересовалась у него, как он может совмещать такое поведение с тем, что он христианин.

— Если бы я не был христианином, я был бы ещё ужаснее (were I not a Christian I would be even more horrible), — не затруднился с ответом Во.

(Несмотря на это, у Ивлина Во было много друзей, которые искренне его любили.)

Своё понимание Церкви Во отлил в граните следующим образом:

<<

The Church ... is the normal state of man from which men have disastrously exiled themselves.

== Перевод: ==

Для человека Церковь есть его нормальное состояние, из которого люди сами себя изгнали — с катастрофическими последствиями.

>>

Второй брак

Вторая жена Во была… двоюродной сестрой первой! Она была на 13 лет младше его, и её семья была не в восторге от намечающегося брака. Казалось бы, всё предвещало, что и этот брак должен кончиться катастрофой. Но… нет. Брак оказался удачным, супруги родили семерых детей (выжили шестеро) и прожили вместе до смерти Во.

Финансовые трудности

Финансовые трудности преследовали Во всю жизнь. Вероятно, с такой оравой детей иначе и быть не могло. В 1952 году он писал в письме Мэри Лайгон:

<<

Darling Maimie,

I was on the point of writing to condole with you on your very sad loss. The new year has begun very sadly for my friends with the deaths of Colonel Lygon and General Laycock (Sir Joseph). I have had no bereavements. I wish I had. Only the immediate deaths of all my relations can save me from bankruptcy and prison.

<…>

I have written a book in poor taste, mostly about WCs and very very dull.

== Перевод: ==

Дорогая Мэйми,

я как раз собирался выразить Вам соболезнования в связи с Вашей утратой. Новый год начался весьма печально для моих друзей — со смертей полковника Лайгона и генерала Лейкока (сэра Джозефа). У меня утрат нет, а хорошо бы они были. Только немедленная смерть всех моих родственников может спасти меня от банкротства и тюрьмы.

<…>

Я написал [новую] книгу — дурного вкуса, в основном про сортиры и очень, очень скучную. <…>

>>

Под скучной книгой про сортиры подразумевается первая часть трилогии «Почётный меч» — лучшего текста из всех, что написал Во.

В 1965 году, за год до смерти Во, разразилась финансовая катастрофа: налоговое ведомство сочло его налоговые льготы на детей за предыдущие 15 лет неоправданными и выставило ему колоссальный счёт. Путём переговоров налоговые требования удалось снизить до обозримой суммы, но и она была чрезвычайно велика.

Ретроград

Ивлин Во терпеть не мог «современность». Писал он исключительно неавтоматическим пером (которое надо было окунать в чернила), о пишущих машинках речь вообще не шла. На самолётах не летал, учиться водить машину не желал. Говорил, что хотел бы жить 300 лет назад (хм… вряд ли бы ему понравились гусиные перья для письма).

Католические скорби

Принимая католичество, Во надеялся, что Римско-католическая церковь — это двухтысячелетняя твердыня, в которой ничего не меняется. Долгое время Во имел возможность сохранять эту иллюзию, но в 1956 году папа Пий XII существенно урезал богослужение Страстной Недели и Пасхи. Ивлин Во впоследствии писал об этом так:

<<

For centuries these had been enriched by devotions which were dear to the laity — the anticipation of the morning office of Tenebrae, the vigil at the Altar of Repose, the Mass of the Presanctified ... Now nothing happens before Thursday evening. All Friday morning is empty. There is an hour or so in church on Friday afternoon. All Saturday is quite blank until late at night.

The Easter Mass is sung at midnight to a weary congregation who are constrained to ‘renew. their baptismal vows’ in the vernacular and later repair to bed. The significance of Easter as a feast of dawn is quite lost.

== Перевод: ==

На протяжении столетий они [дни Страстной недели] были богаты службами, дорогими мирянам: утреней Tenebrae, всенощной перед Алтарём Упокоения, Мессой Преждеосвящённых Даров… А теперь ничего не происходит до вечера Великого Четверга. Всё утро Великой Пятницы пусто. Потом служба примерно часовой длительности во второй половине дня. Вся Великая Суббота совершенно пуста до поздней ночи.

Пасхальная Месса служится в полночь перед усталыми прихожанами, которые при этом должны «обновить свои крещальные обеты» на местном национальном языке, после чего отправиться в постель. Смысл Пасхи как праздника на рассвете полностью утрачен.

>>

Дальше вообще разразилась катастрофа: II Ватиканский собор (1962-1965) капитально реформировал всё католическое богослужение. Главной удачей собора было то, что на нём не было принято чудовищных догматических глупостей, но Ивлин, будучи рядовым католиком, про эти благополучно обойдённые пропасти не знал, а увидел он изувеченное богослужение. Латинская месса, чинопоследование которой практически не менялось свыше пятисот лет, подверглась радикальным реформам и переводу на современные языки. Раздражавшим Ивлина новшеством было и поощрение прихожан к хоровым ответам на возгласы священника (он называл это «шум»). Он писал по этому поводу:

<<

As the service proceeded in its familiar way I wondered how many of us wanted to see any change. The church is rather dark. The priest stood rather far away. His voice was not clear and the language he spoke was not that of everyday use. This was the Mass for whose restoration the Elizabethan martyrs had gone to the scaffold. St Augustine, St Thomas a Becket, St Thomas More, Challoner and Newman would have been perfectly at their ease among us... '

<...> I think it highly doubtful whether the average churchgoer either needs or desires to have complete intellectual, verbal comprehension of all that is said... In most of the historic Churches the act of consecration takes place behind curtains or doors. The idea of crowding round the priest and watching all he does is quite alien there ... Awe is the natural predisposition to prayer. When young theologians talk, as they do, of Holy Communion as “a social meal’ they find little response in the hearts or minds of their less sophisticated brothers.

== Перевод: ==

Пока служба совершалась обычным образом, я размышлял, многие ли из нас хотели бы хоть каких-то перемен. В церкви было темно. Священник стоял довольно далеко [от прихожан]. Голос его был слышен неясно и язык, на котором он говорил, был далёк от повседневного. Это была Месса, ради восстановления которой мученики елизаветинских времён шли на плаху. Св. Августин, св. Фома Беккет, св. Томас Мор, Чэллонер и Ньюмен чувствовали бы себя совершенно своими среди нас…

<…> Я считаю в высшей степени сомнительным [мнение], что средний прихожанин нуждается или желает полностью интеллектульного, словесного понимания всего произносимого [на Мессе]... В большинстве древних Церквей освящение [Даров] происходит за завесами или [закрытыми] дверями. Идея столпиться вокруг священника и смотреть на всё, что он делает, там совершенно чужда… Благоговейный страх — естественная предпосылка молитвы. Когда молодые теологи говорят о Святом Причастии как об «общей трапезе», он находят мало отклика в сердцах и умах своих менее изощрённых собратьев.

>>

Во развернул — в доступных ему пределах — борьбу против богослужебной реформы: публично высказывался, добивался аудиенций у епископов… Например, в одной из статей он взывал:

<<

Не хотели бы вы поддержать призыв к Святому престолу о создании Объединённой Латинской Церкви, в которой богослужение будет сохраняться в том виде, в котором оно существовало в правление Пия IX?

>>

Когда Дафна Эктон прислала ему трактат либерального теолога Ч.Дэвиса, защищавший реформы, он вернул его с пометками на полях: «самодовольная свинья», «автор, наверно, американец», «гниль, ха-ха», «ересь», «жопа» и т.п. На титульном листе он написал:

<<

Активно участвовать [в Литургии] не обязательно означает шуметь. Только Бог знает, кто [действительно] участвует [в Литургии]. Люди могут молиться громко, как фарисеи, — и не быть услышаны, тогда как молчащие мытари… Multa obstant Nole imprimare.

>>

Последняя фраза написана на латыни и пародирует разрешающую формулировку католической цензуры «nihil obstat imprimare» («ничто не препятствует напечатанию»), разрешающую печать книги от имени Церкви. Пародийная фраза Во означает примерно «нахер было это печатать». (Сейчас этот экземпляр, несомненно, обладает немалой исторической, да и просто антикварной ценностью.) В письме, которым Во сопроводил возвращаемую книгу, он написал:

<<

В любом приходе можно в воскресенье отслужить одну буйную (rowdy) мессу для тех, кто любит такое. Но должны быть и молчаливые [мессы] для тех, кто любит спокойное [богослужение]… Слово «национальный» [язык богослужения] почти бессмысленно.

>>

На Пасху 1964 года Во отправился в Рим, «чтобы избежать ужасов английской литургии».

Что было на следующую Пасху, я не знаю, а ещё через год в день Пасхи 1966 года Во принял участие в традиционной мессе на латыни недалеко от своего дома — и в этот же день скончался.

Кавычки

Тут я скажу вещь, которая может (п)оказаться субъективной.

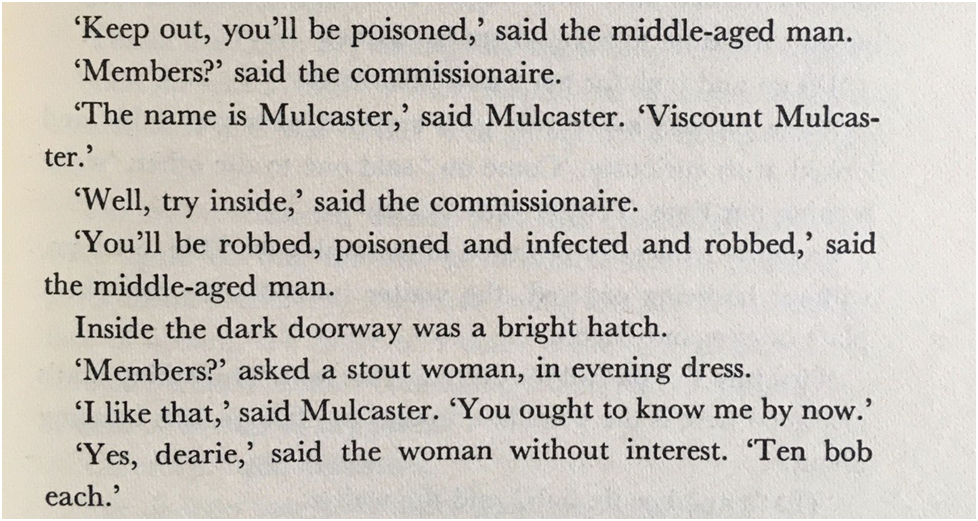

Прямая речь в английской литературе обычно заключается в несимметричные одинарные кавычки. Несимметричные означает, что открывающая и закрывающая кавычки разные:

<<

ʻWould you try an icecream?ʼ

ʻYes, certainlyʼ

>>

Мне представляется, что именно такие кавычки идеально гармонируют с диалогами и отдельными высказываниями персонажей в книгах Во. Русская орфография, в которой прямая речь начинается с тире в начале строки, а заканчивается так же, как обычный абзац, тут совершенно не подходит. Прямая речь внутри абзаца в русском языке может быть передана и французскими двойными ломаными кавычками (guillemets), но для диалогов это не подходит совершенно, да и для отдельных высказываний не всегда.

Предлагаю в дальнейшем издавать русские переводы текстов Во (да и вообще всех английских авторов) с прямой речью в английских кавычках. Ручаюсь, что читательский контакт с автором и погружение в произведение возрастут на порядок.

Да и русским авторам, пишущим про англосаксонские дела, может быть позволительно выделять прямую речь англосаксов именно так. Как, впрочем, и в других случаях. Видит наш человек разговор вилки с бутылкой как нечто английское — имеет полное право изложить его в английских кавычках.

NB. Правда, в английской орфографии есть одно уродство, которое при этом не надо тащить в русский текст: если после закрывающей прямую речь кавычки нужно поставить точку или запятую, то англичане ставят её перед закрывающей кавычкой:

Точка или запятая, стоящая перед закрывающей кавычкой! Ну вот как можно быть такими уродами?! Совершенно необъяснимо, как человеческие существа могли настолько опуститься. Нам в русском языке этого не надо.

Внешность и внутренность

Для Ивлина Во был характерен контраст между его поведением в обществе и его внутренним миром.

Внешне это был даже не хронически, а постоянно несносный брюзга, что органично сочеталось с его комплекцией тучного коротышки. Общаться с людьми, кроме давних знакомых, он просто терпеть не мог.

Тогда как в его произведениях и письмах друзьям мы видим благородного истинного джентльмена, обременённого, но не сломленного заботами о семье, тонко и отстранённо чувствующего нюансы несовершенств жизни, но не отделяющего себя от неё. Самокритичного и абсолютно трезвого (даже по-христиански трезвого) по отношению к себе. Лёгкая ровная печаль обитателя чистилища, который после многих лет обитания в нём принял его как единственную и неизбежную данность.

На первый взгляд может показаться, что тут есть какое-то противоречие. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что никакого противоречия нет. Просто Во с упорством умеренного аутиста всегда старался выставить случайных людей вон. Как только эти непрошенные гости бывали изгнаны из поля зрения, Во оказывался «у себя дома» и становился самим собой.

Был тут и фактор обильного употребления алкоголя, отношения с которым Во так никогда и не упорядочил. Воздействие химии на психику Во осознал ближе к концу жизни, получив во время путешествия интоксикацию прописанными ему бромидами. Он написал об этом в романе «Искушение Гилберта Пинфолда», в котором у героя, alter ago автора, съезжает крыша от прописанных ему серых таблеток. Как только он прекращает приём серых таблеток, мир вокруг него приобретает обычный вид.

Насчёт алкоголя и курения момент истины наступил после свадьбы в 1961 году его первенца Брона. Ивлин увидел своё фото со свадьбы в газете (кто этот низенький толстяк в цилиндре и визитке?!) и был глубоко шокирован. По его собственному признанию, эта фотография изменила его жизнь. Спустя месяц он писал брату Алеку:

<<

Я не прикасался к вину и крепкому алкоголю с того момента, как увидел себя на фото на свадьбе Брона. Дважды в день я выпиваю маленький стакан сидра. Курение сигар уменьшил вдвое.

>>

Проблемы, которые Во доставлял окружающим, иногда бывали и духовного свойства. Например, в июле 1944 года он был по делам военной службы в Алжире в гостях у Даффа и Дианы Куперов вместе со своим другом Рэндольфом Черчиллем, придурком и по совместительству сыном премьер-министра. Рэндольф был трудновыносим в чисто бытовом плане: громоподобно кашлял, отхаркивался при этом мокротой в руку и вообще в случайных направлениях и т.п.; Ивлин же напрягал хозяев ничуть не меньше, но не манерами, а своим беспросветным унынием. Дафф Купер вспоминал:

<<

C Ивлином было столь же трудно [как с Рэндольфом], но иным образом: он сидел на трапезах в полном молчании, видимым образом утопая в унынии. Когда Диана спросила его, что не так, он ответил, что никогда не чувствовал себя столь радостным: он только что написал книгу, которую считает шедевром; у него нет денежных проблем; у него жена, которую он обожает, три прекрасных ребёнка, он пышет здоровьем, а сейчас бурлящая жизнь призывает его в Югославию в компании с его другом Рэндольфом. Его спокойствие не знало границ. Я заметил ему, что было бы здорово, если бы он внешне проявлял свою радость в чуть большей степени. Он сказал, что все это говорят.

>>

Так и представляю себе эту произносимую замогильным голосом тираду:

— I had never felt so cheerful и т.д.

Правильный невыносимый человек

В биографии Во, написанной Селиной Хастингс, я встретил эпизод, который, по-видимому, разъясняет несносное поведение Во как нормальное, разве что гиперреактивное. Я приведу здесь этот чрезвычайно многозначительный эпизод.

Ивлин Во долго (четверть века) дружил с писателем Генри Йорком — до такой степени, что они обсуждали свои произведения в долгих беседах. Однако в какой-то момент Во невзлюбил (конечно, же, крепко и бескомпромиссно) как Йорка (с женой), так и его новые тексты. Незадолго до смерти Ивлина была попытка восстановить отношения: он пригласил Йорков погостить. Но…

<<

Генри выглянул в окно и увидел Ивлина, высаживающего плющ совершенно неправильно. Генри сказал ему об этом, и Ивлин после этого не спал всю ночь. На следующий день за завтраком Генри спросил Лауру [жену Ивлина], нормально ли будет, если он и Диг покурят. Она ответила, что это будет нормально для них, но не для неё; Генри впоследствии говорил, что это надо было понять, как предупреждение. Они [Йорки] закурили, и тут внезапно раздался грохот: это Ивлин смахнул фарфоровую посуду со стола, рявкнув, что он не выносит курения за столом, а они, наверно, якшались с евреями в Нью-Йорке… После этого он удалился в библиотеку, и больше они его не видели.

>>

С одной стороны, Ивлин тут повёл себя крайне резко. С другой стороны, и Генри вёл себя по-свински, даже не понимая, насколько по-свински он себя ведёт. (Как гласит отечественная формулировка принципа Даннинга-Крюгера, «долбо#бы не могут понять, что они долбо#бы, потому что они долбо#бы».)

Для начала Генри обругал ивлиновы посадки плюща — для Во, всю жизнь стремившегося прилепиться к аристократии, это означало, что его обозвали простолюдином, ничего не понимающим в аристократических затеях («не годишься даже в садовники»). Это, заметим, в ходе попытки примирения после многих лет необщения. Затем Йорк спросил разрешения покурить за столом, получил вежливый отказ — и, несмотря на этот отказ, таки закурил (а это был именно отказ, а никакое не предупреждение, как он это назвал).

Ивлин не снизошёл до разъяснений, что Йорки проявили неуважение к его жене и к нему самому (ещё чего, не заслужили). Вместо этого он устроил краткую, но громкую сцену с криками и битьём фарфоровой посуды. Мог и не устраивать, но имел полное право и устроить.

_________________

В принципе, если причины бешенства и снобизма Ивлина в других случаях имели подобные причины, то его бешенство и снобизм можно понимать как поведение вполне оправданное (если не социально, то морально). А как ещё дрессировать свиней? В разговоры, что ли, с ними вступать?

Два великих христианских романа

Творчество Ивлина Во резко делится на две неравные части: два его великих христианских романа («Возвращение в Брайдсхед» и «Меч почёта») и всё остальное. Остальное уступает им либо по уровню христианских размышлений, либо по художественному уровню.

Можно даже поделить его творчество на «Меч почёта» и всё остальное. Один мой друг сказал мне, что когда он впервые прочёл «Меч почёта», то счёл, что это худшее из всего, что написал Во. Но когда вновь прочёл этот роман через несколько лет, то счёл, что это лучшее из всего, что написал Во, — и с тех пор остался при этом мнении.

«Меч почёта» — это пустыня, лишённая всякого утешения. Лишь пройдя её, герой получает, как некогда древние подвижники, утешение божественное. Это божественное утешение совершенно не выглядит как таковое в глазах непонимающих, но может вызывать некоторую зависть. Финал прописан запредельно минималистически: два члена клуба (Бокс-Бендер — его родственник-свояк) бегло говорят про Гая Краучбека (главного героя):

<<

‘<…> he’s married again?’

‘Yes. First sensible thing he’s ever done. Domenica Plessington, Eloise’s girl. Eloise looked after the baby when Guy was abroad. Domenica got very fond of it. A marriage was the obvious thing. I think Eloise deserves some credit in arranging it. Now they’ve two boys of their own. When Domenica isn’t having babies she manages the home farm at Broome. They’ve settled in the agent’s house. They aren’t at all badly off. Angela’s uncle Peregrine left his little bit to the child. Wasn’t such a little bit either.’

Elderberry remembered that Box-Bender had had trouble with his own son. What had it been? Divorce? Debt? No, something odder than that. He’d gone into a monastery. With unusual delicacy Elderberry did not raise the question. He merely said: ‘So Guy’s happily settled?’

‘Yes,’ said Box-Bender, not without a small, clear note of resentment, ‘things have turned out very conveniently for Guy.’

== Перевод: ==

— <…> он снова женился?

— Да. Единственная разумная вещь, которую он когда-либо сделал. На Доменике Плессингтон, дочери Элоизы. Элоиза присматривала за ребёнком Гая, пока он был за границей. Доменика его очень полюбила. Брак стал естественным решением — отчасти благодаря Элоизе. Сейчас у них уже двое их общих мальчиков. Когда Доменика не рожает детей, она занимается их семейной фермой в Бруме. Они поселились в доме управляющего. Дела у них идут совсем неплохо. Перегрин, дядя Анжелы, оставил ребёнку небольшое наследство. Впрочем, не такое уж и небольшое.

Элдерберри вспомнил, что у Бокс-Бендера были проблемы с его собственным сыном. Что это было — развод, долги? Нет, что-то более странное. Он ушёл в монастырь. С необычной для него деликатностью Элдерберри не стал спрашивать об этом. Он просто сказал:

— То есть у Гая всё хорошо?

— Да, — сказал Бокс-Бендер не без небольшой, но ясно слышной нотки обиды, — для Гая обстоятельства сложились очень удобно.

>>

Оценить шедевральность этого небольшого фрагмента может только тот, кто прочёл — и не раз — весь роман. Причём понятна эта шедевральность только в контексте христианского мировоззрения. Как синфазные лазерные лучи, сойдясь в одну точку, высекают из воздуха искру, так в этом кратком финале сошлись сюжетные линии и причинно-следственные связи всего романа — и для понимающего читателя это ядерный взрыв.

Например, Брум — это фамильное поместье Краучбеков в течение примерно тысячи лет; его упоминание означает, что жизнь этого древнейшего католического рода продолжается на их собственной тысячелетней земле. Основная часть поместья Брум была передана ещё отцом Гая в пользование женскому монастырю; то, что Гай и Доменика живут в доме управляющего (а не в основной усадьбе), означает, что Гай продолжает заботу отца об этом монастыре. Старший чужой «сын» (жена Гая родила его от случайного блуда, а Гай принял его по христианским побуждениям) не стал единственным — у Гая есть и собственные дети, причём мальчики, то есть наследники. Так как древнейший род Краучбеков не имеет титулов, а наследство можно передать кому угодно, старшинство чужого ребёнка на родными сыновьями не имеет значения.

Гай в молодости мог жениться на Элоизе, но предпочёл яркую, очень красивую блудничку, брак с которой разрушил всю его жизнь. Блудничка, родив ему ублюдка, погибла под немецкой бомбой, а её ребёнок выжил; и Гай, решив, что воспитание этого чужого ребёнка — это задача, которую ему даёт Бог, принимает его как своего. Гай и так много лет не видел смысла в своём существовании, но после всего этого жить ему не хочется уже совсем сильно. Но — именно этот ребёнок приводит Гая к браку с Доменикой.

Имя «Доменика» означает «воскресный день», день воскресения. И в браке с нею душа Гая воскресает, и после многолетней мёртвости и пустыни начинается его новая жизнь.

Ну и так далее, там ещё много всего.

Последняя фраза светит полным непониманием, которое мир в лице Бокс-Бендера проявляет ко всей этой христианской трагедии с последующим воскресением. При всей плотности физического контакта христиан с миром они бесконечно, абсолютно далеки от мира.

Этот финал был опубликован в 1961 году. Через несколько лет, когда Во обнаружил, что двое собственных детей Гая произвели на многих читателей впечатление «счастливого конца», он решил их ликвидировать: счастливый конец, по его понятиям на тот момент, должен был быть не в общепринятом смысле, а исключительно в духовном.

Можно ли считать адекватными эти мрачные поправки? Думаю, что нет. Сделаны они были за год до смерти, когда состояние здоровья Во было очень плохим, а из-за разразившейся финансовой катастрофы он был в тяжёлой депрессии. Из-за этого он уже не мог создавать новые тексты, а единственная работа, которую он делал в то время — это сведение трёх вышедших по отдельности частей «The Sword of Honour» в единое целое. Сам он в июне 1965 года описывал своё состояние так: «беззубый, глухой, унылый, нетвёрдый на ногах, абсолютно бездеятельный» и полагал, что «все варианты [моей] участи хуже, чем смерть» Вряд ли можно уважать конвульсии, совершённые в столь нездоровом (в первую очередь метаболически) состоянии. Как сказала одна героиня в «Брайдсхеде»:

— I think them to be downright unhealthy.

Во угрюмо писал Э.Пауэллу:

<<

I am disconcerted to find I have given the general impression of a “happy ending”. This was far from my intention, The mistake was allowing Guy legitimate offspring. They shall be deleted in any subsequent edition. I thought it more ironical that there should be real heirs of the blessed Gervase Crouchback dispossessed by Trimmer but I plainly failed to make that clear. So no nippers for Guy & Domenica in Penguin.

== Перевод: ==

Я смущён тем, что дал общее впечатление счастливого конца. Это было далеко от моих намерений. Моя ошибка дала Гаю законных наследников. Их следует убратьв любом последующем издании. Я считал, что будет более иронично, что настоящие наследники благоcвловенного Джервайза Краучбека будут обездолены Триммером, но я, очевидно, не смог это ясно показать. Так что — никаких мальчуганов у Гая и Доменики в издании Penguin.

>>

Надо сказать, что издательство Penguin так и не внесло эти поправки в своё издание. (Видимо, там тоже понимали их как конвульсии больного человека.) Хотя во многих последующих изданиях собственные сыновья Гая всё же были ликвидированы.

Лично я остаюсь при мнении, что правильным, то есть созданным в творческом и адекватном состоянии автора, следует считать изначальный вариант. Так и хочется крикнуть автору через десятилетия:

— Алло, дядя! В жизни Гая уже наступила Пасха! Хватит уже заливать всё чёрной водой отчаяния!

Последняя Пасха

Весьма утешительно наблюдать жизнь человека, совершаемую как восхождение.

Жизнь Ивлина Во начиналась ординарно, а иногда — коряво и вонюче. Но он при многих шатаниях и спотыканиях шёл вверх и обрёл веру и христианскую трезвость.

И написал великие книги о христианской жизни. И ещё много отличных книг.

Артур Ивлин Сент-Джон Во покинул этот мир в главное воскресение — в день Пасхи 10 апреля 1966 года, после участия в латинской мессе недалеко от своего дома, в возрасте 62 лет.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: