Ученые установили, что белки S100А8 и S100A9 — регуляторы воспаления, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера, — могут взаимодействовать с β–амилоидным пептидом и изменять его свойства. Скопления β–амилоидного пептида — один из основных признаков болезни Альцгеймера, связанной со снижением когнитивных функций у человека. Полученные данные могут использоваться для изучения взаимосвязи между нейровоспалением и формированием амилоидных отложений в головном мозге пациентов, а в будущем потенциально позволят разработать препарат, замедляющий развитие деменции. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Biomolecules.

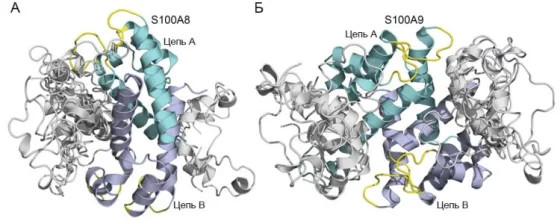

Модели комплексов белков S100 c мономером Aβ40 (отмечен серым). Источник: Евгения Дерюшева

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире диагностируют около десяти миллионов новых случаев деменции, при этом 60–70% из них связаны с развитием болезни Альцгеймера. Заболевание сопровождается неуклонным ухудшением когнитивных функций и памяти. При этом в тканях мозга больных возникают амилоидные бляшки — скопления особого белка, β–амилоидного пептида. Повышенный уровень токсического β–амилоидного пептида приводит к гибели нейронов и последующим когнитивным нарушениям.

Существует несколько форм β–амилоидного пептида, в разном количестве присутствующих в бляшках. Так, форма Аβ42 обнаруживается во всех амилоидных отложениях и отличается повышенной токсичностью, а ее молекулы более склонны к «слипанию». Форма Аβ40 входит в состав только 30% бляшек, но преобладает в кровотоке и спинномозговой жидкости. При этом снижение соотношения белка Аβ42 к форме Аβ40 в спинномозговой жидкости — это один из основных маркеров, указывающих на накопление β–амилоида в мозге и на формирование отложений. Амилоидные бляшки также содержат ряд других белков, например из семейства S100, влияние которых на формирование отложений подробно не изучалось. В то же время белки S100 могут оказаться мишенью для разработки новых препаратов, замедляющих развитие болезни Альцгеймера.

Ученые из Пущинского научного центра биологических исследований РАН (Пущино) и Университета Южной Флориды (США) впервые количественно оценили взаимодействие двух представителей белков S100 (S100А8 и S100А9) с β–амилоидными пептидами. Авторы использовали метод биослойной интерферометрии. В рамках этого подхода β–амилоид закрепляли на биосенсоре, моделируя таким образом состояние β–амилоида в тканях мозга до начала образования амилоидных бляшек, и исследовали его взаимодействие с белками S100.

Взаимодействие амилоида с S100А8 и S100A9 авторы регистрировали по изменению оптических свойств биослоя на сенсоре при связывании. Проанализировав эти изменения для исследуемых S100, ученые пришли к выводу, что S100A8 и S100A9 лучше связывались с формой Аβ42, чем с Аβ40. Связывание S100 c β–амилоидными пептидами было немного слабее, чем их взаимодействие с альбумином — «хранилищем» β–амилоида в кровотоке и еще одним компонентом амилоидных отложений. Несмотря на это, белки S100A8 и S100A9 могут конкурировать с сывороточным альбумином за связывание β–амилоида, особенно в условиях воспаления, которое достоверно способствует развитию болезни Альцгеймера. Таким образом, белки S100 могут мешать их «хранению» на молекуле альбумина. Этот эффект может сыграть негативную роль, поскольку альбумин подавляет формирование фибрилл β–амилоида и снижает его токсичность.

Однако исследователи показали, что белки S100А8 и S100А9 подавляют образование фибрилл — длинных структур из «слипшегося» β–амилоида, которые служат основой для формирования бляшек. То есть, с другой стороны, белки S100 могут препятствовать формированию амилоидных отложений в мозге.

Кроме того, с помощью компьютерного моделирования авторы определили вероятные области взаимодействия между белками S100 и β–амилоидом. Модель потенциально позволит разработать препараты, воздействующие на эти участки и регулирующие связь между белками S100 и β–амилоидом.

«Мы впервые комплексно исследовали влияние белков S100A8 и S100A9 на функциональную активность β–амилоидных пептидов. Полученные результаты помогают лучше понять, как связано нейровоспаление с формированием амилоидных отложений в головном мозге, и потенциально позволят разработать новые подходы к терапии и профилактике болезни Альцгеймера. В дальнейшем мы продолжим исследовать новые взаимодействия β–амилоидных пептидов и их влияние на функциональные свойства этих молекул», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Литус, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института биологического приборостроения РАН Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Российского научного фонда

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: