Возможно, это самая трудная загадка для науки. Но ученые предложили много заманчивых гипотез для ее объяснения.

Повседневный опыт говорит, что прошлое разительно отличается от будущего. Мы помним прошлое, а будущего не помним. Мы не в силах изменить прошлое. Пролив кофе на ноутбук, мы отчаянно хотели бы вернуться на миг назад и взять чашку аккуратнее, но увы. Зато повлиять на будущее мы можем. Более того, каждый наш поступок — попытка изменить будущее. Захотев пить, мы возьмем с полки стакан, нальем воды и выпьем. В момент, когда мы почувствовали жажду, на столе еще нет стакана, а в стакане нет воды. Все это дело будущего, пусть и ближайшего. Настоящее вообще не имеет длительности, это лишь граница, за которой будущее становится прошлым.

Все это дело будущего, пусть и ближайшего. Настоящее вообще не имеет длительности, это лишь граница, за которой будущее становится прошлым.

Эта направленность времени резко отличает его от пространства. В пространстве нет особого, выделенного направления. Стоит развернуться на 180 градусов, и «вперед» и «назад» меняются местами. В пространстве мы можем не только двигаться в любую сторону, но и стоять на месте. А вот стоять во времени не можем. День сменяется вечером, люди стареют, часы идут.

Почему время вообще течет, и почему оно течет в одну сторону? Какой механизм приводит в движение реку времени? Эти вопросы можно сформулировать иначе: что заставляет часы идти и почему они идут только в одну сторону?

Под часами в данном случае подразумевается любой прибор, показывающий ход времени. Возможно, в первую очередь вы подумаете о механических часах. Но в древности для отсчета времени использовали, например, горящие свечи, а сегодня самые точные часы — атомные.

Вообще, все, что меняется со временем, можно рассматривать как часы — пусть большинство из них неточные и без циферблата. Растущий ребенок и содержимое нашей собственной памяти — в этом смысле тоже часы. Мир без часов в широком смысле означал бы мир без времени. Ведь бессмысленно говорить о том, что никак себя не проявляет — во всяком случае, для физика.

Физики и философы предложили несколько заманчивых ответов на вопрос о стреле времени. Но каждый из них порождает новые трудные вопросы.

Мир как кинолента

Хорошо бы найти физический закон, объясняющий, почему время течет в одну сторону, часы — всегда идут вперед. Однако фундаментальные физические законы не делают различий между прошлым и будущим. Единственное исключение — экзотические превращения элементарных частиц, о которых мы поговорим ниже.

Возьмем футбольный мяч, летящий в ворота. Зная положение и скорость мяча прямо сейчас, мы можем вычислить, куда нужно бросаться вратарю. Но точно так же мы можем вычислить, и где нападающий ударил по мячу. Предсказание прошлого не отличается от предсказания будущего.

Представление, что нападающий «сначала» ударил по мячу, а «потом» мяч оказался в воротах, мы берем из опыта, а не уравнений. Законам механики все равно. Они выстраивают положения мяча в цепочку друг за другом, но в этой цепочке нет стрелки. Мы сами решаем, какой конец цепочки считать прошлым, а какой — будущим. Поясним на примере.

Случайная необратимость

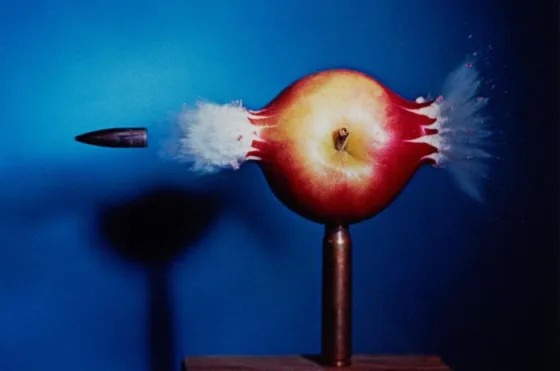

Представьте, что смотрите видеоролик. Подброшенный мяч летит вверх, автомобиль едет вперед, а человек ставит книгу в шкаф. И тут вам говорят: этот фильм запустили в обратном порядке. На самом деле здесь снято, как мяч падает вниз, машина сдает назад, а книголюб берет книгу с полки.

Есть ли у вас способ уличить говорящего вам это во лжи? Нет, если в ролике показаны только эти события. Однако вот вы видите, что разлитое молоко собирается обратно в чашку, а лужица воды на дне стакана превращается в кубики льда. Вы сразу поймете, что ролик запустили задом наперед. Ведь вы по опыту знаете, что такие процессы идут только в одном направлении.

Но почему? Дело в движении молекул молока или воды. Молекулы молока все время находятся в соударениях друг с другом, с молекулами воздуха и скатерти. Эти столкновения определяют, куда потечет молоко. Почему бы им не загнать молоко обратно в чашку, ведь законы механики не признают стрелы времени?

Действительно, случайные соударения с окружающими молекулами теоретически могут вернуть молоко на место. Однако такое событие абсолютно невероятно. Фокус в том, что молекул очень много, а положение их «в чашке» — лишь одно из множества возможных. Немыслимо, чтобы в результате случайных соударений каждая молекула молока оказалась именно в этом положении. Наглядный пример, насколько невероятно подобное совпадение, приводит физик и популяризатор науки Брайан Грин.

Представим себе издание «Войны и мира» на 1386 страницах. Разделим книгу на листы и подбросим их повыше. Какова вероятность, что страницы выпадут точно в порядке номеров? Ответ потрясает: примерно 1 к 101878. Чтобы записать эту вероятность в виде десятичной дроби, пришлось бы поставить после запятой 1878 нулей.

Если бы мы могли взять столько экземпляров романа, сколько атомов в видимой Вселенной, и подбрасывать их каждую секунду, прошедшую с момента Большого взрыва, понадобилось бы больше тысячи вселенных, чтобы хотя бы в одной из них страницы наконец выпали в правильном порядке!

Это элементарная арифметика. Страницы могут выпасть любым возможным образом. Но есть всего лишь один способ разместить их правильно и примерно 101878 способов — их перемешать. Так что можно смело ставить на то, что страницы будут перемешаны.

И это неполные полторы тысячи страниц, а ведь в чашке молока больше молекул, чем стаканов воды в Мировом океане! И у каждой молекулы так много возможных положений на просторах скатерти… Сколько же нужно ждать, чтобы они собрались обратно в чашку? Бессмысленно даже пытаться подсчитать. Хотя событие теоретически возможно, оно никогда не произойдет.

Для описания этой необратимости великий физик XIX века Людвиг Больцман ввел специальную физическую величину: энтропию. Энтропия растет, когда молоко проливается из чашки. Растет она и когда красивые упорядоченные кубики льда превращаются в аморфную лужицу, и когда мы открываем бутылку газировки, и углекислый газ устремляется в комнату, смешиваясь с воздухом.

Во всех этих процессах есть кое-что общее. Сначала молекулы вещества концентрировались в небольшом объеме: молоко — в чашке, углекислый газ — в бутылке, вода — в кубиках льда. Потом они «вырвались на волю» и заполнили собой куда больший объем. В большом объеме больше мест, куда может попасть молекула в своем случайном движении.

Поэтому во всех этих случаях система переходит из менее вероятного состояния в более вероятное. Так, страницы книги, изначально находящиеся в маловероятном состоянии «разложены по номерам», после подбрасывания переходят в куда более вероятное состояние «перемешаны».

Есть физический закон: энтропия системы, предоставленной самой себе, растет со временем (или остается неизменной, если уже достигла максимума). Уменьшить энтропию можно только внешним воздействием. Например, залив воду в формочки для льда и положив в морозилку, или же вручную разложив страницы по номерам.

Закон роста энтропии действует в замкнутых, предоставленных самим себе системах. Чтобы сдержать или обратить вспять ее рост, нужен обмен веществом или энергией с внешней средой. Человеческое тело поддерживает свою сложную упорядоченную структуру, потребляя килограммы пищи и воды и многие тысячи литров воздуха в день.

Приговор всему миру?

Вселенная — замкнутая система. Она ничего не берет и не отдает вовне, поскольку нет никакого «вне». Исходя из этого, Больцман считал, что энтропия Вселенной непрерывно растет. Мы можем уменьшить энтропию в отдельных ее частях, например, заморозив воду в формочках для льда, но только за счет роста энтропии где-нибудь еще.

Людвиг Больцман (1844–1906), австрийский физик. Объяснил возрастание энтропии и пытался свести к нему течение времени

Людвиг Больцман (1844–1906), австрийский физик. Объяснил возрастание энтропии и пытался свести к нему течение времени

В конце концов все вещество и энергия равномерно перемешаются. Звезды и планеты разрушатся и превратятся в разреженный газ, рассеянный по космосу. Мир погрузится в состояние «тепловой смерти».

По одной из версий, именно этот пессимистичный прогноз толкнул Больцмана на самоубийство. Кажется, мы нашли-таки физический процесс, отличающий прошлое от будущего. Энтропия Вселенной всегда будет больше, чем была, а не наоборот. Больцман считал, что течение времени лишь внешнее проявление роста энтропии Вселенной.

Современные ученые относятся к этой идее скептически по многим причинам. Прежде всего, многие физики отрицают, что закон возрастания энтропии распространяется на Вселенную в целом. Если вникнуть в тонкие математические детали (мы этого делать не будем), окажется, что для возрастания энтропии недостаточно одной только замкнутости системы, нужны и некоторые другие условия. Эти условия хорошо описывают таяние льда или рассеивание газа. Но Вселенную в целом — нет. А если энтропия Вселенной не обязана расти, нет причин сводить к ней ход времени.

Есть и еще одна трудность. О течении времени мы узнаем благодаря часам (напомним, что под часами мы понимаем любой объект, меняющийся со временем). Но как возрастание энтропии заставляет часы идти?

Возьмем простейшие часы — маятник. Маятник длиной 25 см совершает полное колебание за одну секунду. Однако движение маятника вызвано не ростом энтропии, а всего лишь тем, что его однажды вывели из равновесия. Конечно, есть и процессы, увеличивающие энтропию маятника, — трение в подвесе, сопротивление воздуха. Словом, те причины, по которым колебания постепенно затухают. Но они-то как раз мешают маятнику быть хорошими часами! Без трения и сопротивления он мог бы отсчитывать секунды вечно. Иначе говоря, возрастание энтропии отвечает на вопрос, почему любые часы рано или поздно остановятся, но не на вопрос, почему они идут.

В мире частиц

Возрастание энтропии и расширение Вселенной — хотя и масштабные, но частные явления. Они выводятся из фундаментальных физических законов. Первое — из классической механики, управляющей движением молекул, равно как и футбольных мячей. Второе — из общей теории относительности, еще более полной и глубокой, чем классическая механика. Обе теории безразличны к направлению времени.

И все же есть фундаментальные законы, отличающие прошлое от будущего. Речь идет о законах, управляющих элементарными частицами. Но не всеми частицами, а только некоторыми, весьма экзотическими.

Большинство элементарных частиц живут лишь доли секунды, а потом распадаются. Некоторые из этих распадов чувствительны к направлению времени. Упрощенно говоря, по фильму с распадом такой частицы можно определить, в прямом направлении он прокручивается или в обратном.

Чувствительность к направлению времени экспериментально установлена на данный момент для трех видов частиц: К- B- и D-мезонов. Проблема в том, что все эти мезоны — очень экзотические частицы. Они появляются на доли секунды в процессах, специально инициируемых физиками. Наша повседневная жизнь никак не зависит ни от К-, ни от B-, ни от D-мезонов. Их нет в часах, в нашем мозге и разлившемся молоке.

Могут ли протоны, электроны и нейтроны, из которых состоят атомы, тоже различать прошлое и будущее? Пока на это нет никаких указаний, ни теоретических, ни экспериментальных. Если таковые появятся, это, бесспорно, будет великим открытием.

Причины и следствия

Возрастание энтропии, расширение Вселенной, аномалии в распадах мезонов — все это внешние проявления хода времени. Попытки через них ухватить природу времени напоминают попытки алхимиков доискаться сути воды. Вода, писали они, — это прозрачная жидкость, растворяющая многие вещества. В результате серная кислота получалась у алхимиков разновидностью воды, а лед и пар — нет.

Вода — это вещество, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Вот правильное определение. Оно дано через более общие понятия, чем «вода»: понятия атомов, молекул и химических элементов.

Какие понятия более общие и фундаментальные, чем «время»? Есть как минимум один правдоподобный кандидат на эту роль — понятие причины. Еще Лейбниц говорил, что время течет от причины к следствию, что прошлое есть причина будущего. Трудность в том, что понятия причины и следствия уж очень абстрактные. Как выразить причинность языком формул? Как связать ее с величинами, которые можно измерить в эксперименте? Ведь любая физическая теория должна проверяться экспериментом.

Пока никто не построил «причинную» теорию времени. Более того, некоторые философы утверждают, что это и невозможно. Сами понятия причины и следствия, говорят эти мыслители, рождаются в нашей голове из представлений о прошлом и будущем.

Неизвестно, кто прав в этом споре. Возможно, у нас еще нет подходящих понятий, чтобы разгадать загадку времени, как у алхимиков не было понятия о химических формулах. Пройдя по следу стрелы времени, человечество наткнулось на безобразную лягушку своей беспомощности перед тайной. Кто тот принц, поцелуй которого превратит ее в прекрасную принцессу-разгадку? Кто сделает то, что не удалось Лейбницу, Больцману, Эйнштейну и Эддингтону? Если повезет, мы узнаем еще в этом веке.

Анатолий Глянцев

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: