С самого раннего детства я фанател от фильмов с Джеки Чаном, Джетом Ли и великим Брюсом Ли. И обожал кино про мистический и магический Шаолинь. Меня было невозможно оторвать от экрана, когда видел нарушающих законы физики боевых благородных монахов, которые борются со злом.

Поэтому в юношестве, в 2009-м, я пошёл в новоиспечённую секцию шаолиньского ушу в Туле. И даже научился там нескольким приёмам, стал увереннее в себе и познал какую-никакую вселенскую мудрость. Ну и угарать на тренировках и семинарах не забывал.

Да кто такой этот ваш Шаолинь (коротко)

Шаолинь находится не в Тибете, как считают многие люди не в теме. Храм был основан в 495 году н.э., но меккой боевых искусств он стал чуть ли не в XVI веке. А в 500-х годах в монастырь пришёл суровый дядька с Запада — Бодхидхарма, который культивировал чань-буддизм (дзен) и, по легенде, привил монахам медитацию и оздоровительные практики.

«Тридцать шесть ступеней Шаолиня»

«Тридцать шесть ступеней Шаолиня»По факту боевые искусства пришли в монастырь гораздо позже. А стартом его бешеной популярности можно считать 70-80-е годы XX века, когда западным зрителям снесли крышу фильмы вроде «Храм Шаолинь» 1982 года с Джетом Ли и «Тридцать шесть ступеней Шаолиня» с культовым актёром Гордоном Лю.

Я, как и члены Wu Tang Clan, решил пестовать свои морально-этические качества и крепость тела благодаря таким фильмам. С помощью книги «Джит Кун До» Брюса Ли тренировался дома. Отрабатывал удары руками и ногами, бегал по утрам, отжимался до умопомрачения. Практиковал, как мог. Но не хватало какой-то системности, базы и правок мастера или, на худой конец, толкового тренера. Каратэ и прочие восточные и западные боевые системы мне были вообще неинтересны. Штырило только что-то китайское.

Мы страдая кайфовали

В итоге я нашёл в Интернете объявление о наборе в группу изучения шаолиньского ушу от некой ФШБИ — Федерации шаолиньских боевых искусств. Это была осень — время наборов в подобные секции.

Придя в зал я удивился, в группе было всего пять человек. Девочка-блондинка, девочка не блондинка, великовозрастный программист-шизотерик и выпендрежный юный парень по имени Рома, который отличался развитой мускулатурой и ровной осанкой.

Тренера звали Максим — он был молодым, долговязым, безэмоциональным, длинноволосым и на удивление ловким и подвижным парнем. В первую тренировку он показал три вида резких махов ногами, два удара руками и три стойки.

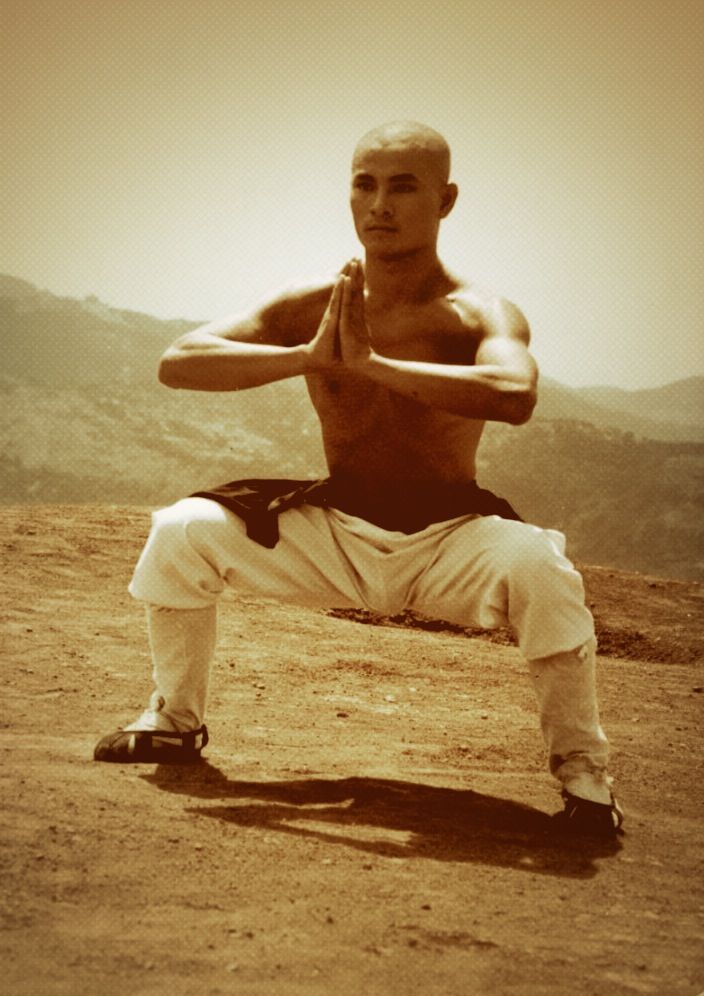

Стойка мабу

Стойка мабуМы отрабатывали махи, перемещаясь из одной стороны зала в другую. А стойки — на месте, от них ноги гудели сразу. Потому что Макс требовал становиться ниже, чтобы в каждом положении бёдра были параллельно полу, а спина — прямая. Это всё выглядит очень просто — стоишь себе и стоишь. Но когда ты в стойке, время с каждой секундой замедляется настолько, что тридцать секунд в мабу (стойка всадника) превращаются в полчаса или даже в час невыносимых ментальных страданий с адским жжением в мышцах ног.

Махи тоже выполнять было непросто. Было важно, чтобы ноги и спина при махах были прямыми, а сами движения — резкими. Они выполнялись в движении. Шаг — мах, и так до конца зала и обратно.

Удары руками отрабатывали по воздуху — важно было научиться бить кулаком и ладонью как хлыстом. Макс постоянно ржал и троллил нас за то, что мы не могли расслабиться, и из-за этого вложить в удар корпус. А напряжение с выплеском силы в ударе идут в самом конце движения.

После первой тренировки всё адово болело. При этом разбитости не ощущалось. Со временем мы привыкли к нагрузкам, я ловил яркий дофаминовый приход после каждой тренировки. Со временем нагрузки увеличились, а разучиваемые связки усложнились. И мы потихоньку начали работать в парах и учить таолу.

Таолу — это своего рода танец, точнее набор мощных и сложных движений, перемещений в стойках и с ударами по воздуху. Вся прикладная техника заложена в этих самых таолу. И это оказалось правдой. Макс довольно подробно разжевывал каждую комбуху, показывая, как они «накладываются» на реальные боевые ситуации.

Где-то через полгода мы уже были заметно окрепшими — на прессе у меня нарисовались кубики, и были ярко выраженные развитые трицепсы и ноги. И все мы стали гибче — растяжке тоже уделяли много внимания. Через месяца четыре мы начали более серьезно разбирать боевую технику в парах. Грубо говоря, один человек сначала потихонечку наносил двоечку руками, а другой — проводил техническое действие — блок, с последующим захватом или контратакой. Далее скорость и силу ударов увеличивали. И потом переходили к полноценным спаррингам. Работали как настоящие монахи — без кап, щитков и прочей защиты. Из-за чего синяки и ушибы стали нормой.

А ещё была практика набивки рук, ног и корпус. Мы били друг друга по мышцам рук и ног и корпусу, но не со всей силы, зато много и долго. Это тоже то ещё испытание, которое со временем стало даже нравится. Без него было уже сложно представить хорошую тренировку.

На удивление, две хрупкие на вид девчонки тренировались с нами парнями наравне. Вот такие у нас русские девушки и женщины! У одной из них, у Юльки, была своеобразная особенность кожи — от каждой набивки у нее образовывались черные синяки на руках. Она рассказывала, что как-то на пути на тренировку в маршрутке одна из пассажирок аккуратно спросила её: «Вас бьёт муж?». По факту Юлька настолько окрепла, что могла сама побить своего мужа и вообще кого угодно.

Да, тренировки по шаолиньским методикам действительно тяжелы. Но они минимально травматичны и помогают улучшить физические качества и стать увереннее. Всё благодаря систематическому подходу по заветам Шаолиня, которым делились наши тренера, ежегодно выезжая в провинцию Хэнань к своим китайским учителям.

Кроме всяких боевых движений и практики в парах, нам давали цигун — восстановительные и оздоровительные упражнения. Работали ли они? Сложно сказать, потому что мы были молоды и своей энергии хватало и на восстановление, и на всё остальное. Сейчас, кстати, практикуя цигун в свои 35+ лет, могу уверенно сказать: да, эти плавные простецкие движения реально помогают чувствовать себя лучше — примерно как йога.

Со временем мы начали изучать оружие — шаолиньский шест изогнутый меч дао. Драконили таолу и работали с оружием в парах. Сколько раз я получал шестом по рукам и голове — не счесть. Но это бодрило сознание и включало внимательность. Потому что очень не хотелось вновь и вновь испытывать эту противную, резкую, очень нежелательную точечную боль. Вот так происходит работа над сознанием в чань-буддизме.

Как реальное шаолиньское ушу пришло в Россию

В конце 70-х, все 80-е и почти все 90-е в нашей стране бушевала мода на всё восточное и эзотерическое. Даже когда каратэ было вне закона, ушу можно было заниматься. Потому что оно позиционировалось как гимнастика с аурой таинственности и эзотерики. Такое у нас любят.

Но были люди, которые хотели изучать реальное ушу — прикладное и то, которое передаётся от мастера к ученику.

И наши энтузиасты своего добились. Сейчас практически все школы каратэ, ушу и прочих видов единоборств курируют или наставляют реальные мастера. То есть мы не как в 90-е придумываем свои стили, насмотревшись фильмов про кунг-фу — это уже не нужно. Я сам занимался под патронажем Макса, а он минимум раз в полгода ездил в одну из шаолиньских школ, к ветви которой и принадлежала наша федерация. А её основатель Алексей Маслов учился у реальной легенды Шаолиня — преподобного Ши Дэяна.

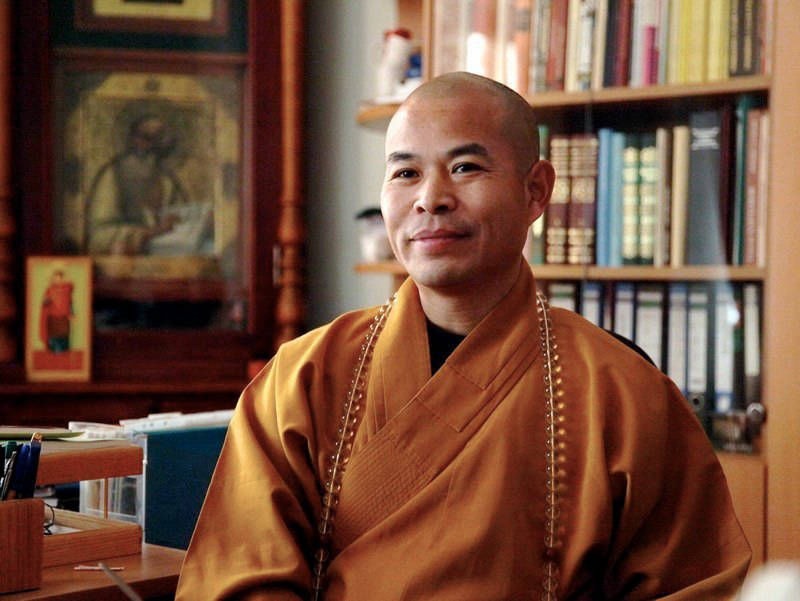

Ши Дэян

Ши ДэянМаслов прожил в самом храме и в Китае много лет. Помимо него и нашей федерации есть немало других организаций, которые гоняют в Поднебесную и примыкают к носителям реальной традиции. И это прекрасно.

Раньше наших энтузиастов могли покалечить мутные методы, которые любители зарабатывать на эзотерике выдумывали сами. И, конечно, когда у нас наладилась связь с реальными мастерами, у многих (но не у всех) спали шоры. Оказалось, что все виды ушу — это и реальная прикладная рукопашка, и система оздоровления, и полноценный лайфстайл. А не шизотерическая магия.

Даже в ФШБИ до сих пор есть практики, которые немного себе на уме и с излишним магическим мышлением. Но это, как я понял по опыту — норма. Таких хватает и в каратэ, и в айкидо, и даже в европейском боксе. Просто важно принять, что такие люди есть, и они не очень любят погружаться в прикладной аспект ушу и трудиться.

Но в ушу немало людей из силовых структур, которые знают, что такое реальный рукопашный бой. На выездных семинарах ФШБИ я подружился с Олегом — действующим капитаном спецназа. Он любил шутить, «нежно» выламывать руки, делать массаж и прогревание важных точек на теле. Немало в ушу практиков и из полиции, и из ФСБ. А один из реальных мастеров, Евгений Викторович — ветеран Афганской войны. Он один из добрейших и юморных людей, что я встречал.

Всё было круто

Я был настолько упорным и упарывался по ушу, что Макс сделал меня старшим инструктором, а потом я и вовсе погрузился в тренерскую деятельность на несколько лет. Возил юных учеников на соревнования, семинары, вместе гонял на выездные палаточные лагеря на природу и на турбазы.

На выездах тренировались по три раза в день, параллельно по-хорошему сходя с ума и угарая, особенно на природе. Причём зачастую суровый тренер именно за городом, где-то на диком озере, сам позволял себе поржать и даже постебаться над учениками.

Всё проходит, пройдет и это

Со временем я понял, что не потяну работу журналистом и параллельное ведение групп шаолиньского ушу. А журналистика для меня в какой-то момент стала важнейшим ремеслом. Поэтому я и ушёл из мира Шаолиня. Какое-то время я ещё вёл небольшую группу детей, но и с ней в итоге тоже решил распрощаться.

Хотя я всё ещё практикую цигун — это реально рабочая тема для улучшения самочувствия и восстановления после тяжёлых физических нагрузок. Сейчас вот занимаюсь любимой журналистикой и уже года четыре танцую брейкинг, про который мне есть, что рассказать. Ведь в юности я серьезно и даже очень ничего так танцевал.

А Шаолинь показал мне, что нет ничего невозможного. Если хочешь заняться чем-то и будешь прикладывать к этому усилия, то всё получится.

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: