Поэт Дмитрий Бобышев о том, легко ли было дружить с постаревшей Ахматовой, какой была загадочная Марина Басманова — их общая с Бродским возлюбленная, как попытка угнать самолет привела Бродского в ссылку, завидует ли Дмитрий Васильевич Иосифу Александровичу и готов ли он был платить за поэзию судьбой.

Дмитрий Бобышев

Дмитрий БобышевНа что вы ориентировались в 1950-х, в начале своего пути? Что читали и насколько глубоки были ваши представления о модерне в условиях цензуры?

Я окончил десятилетку в 1953 году, когда умер Сталин. Все мои школьные годы прошли под его прославление. «О Сталине мудром, родном и любимом» — пел школьный хор, звучало радио и пестрели кумачовые плакаты на улицах. Но я также припоминаю, что это пышное и фальшивое славословие дерзко пародировалось в низах — например, в книге, которая ходила тогда по рукам. То была «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева, где лукавые льстецы воспевали падишаха: «О мудрейший из мудрейших, затмевающий своей мудростью саму Мудрость!» И мы, тогдашние школьники, уже понимая, что к чему, втихомолку потешались над этой параллелью, заодно укрепляясь в недоверии к официозу и фальши.

Заряд этики (и не меньший заряд эстетики) давала в школе классическая литература, которая, если читать ее «от сердца к сердцу», что-то закладывала в душу. Это не вполне ясное «что-то» затем позволяло с презрением воспринимать соцреализм с его фальшивыми образцами — романом «Мать» и «Стихами о советском паспорте». Зато, отталкиваясь от школьной программы, можно было открывать для себя раннего Маяковского, а там и Блока, а там уже и весь Серебряный век... Так, на одном скучном уроке, мне попалась в руки затрепанная книжка без титула и обложки, и я зачитался настолько, что в меня запали оттуда какие-то творческие импульсы, вошли какие-то флюиды и ритмы, и я вдруг стал сочинять сам!

Впоследствии я узнал, что это был модернистский роман Райнера Марии Рильке, и его автор, великий австрийский поэт, на годы вперед стал моим светочем. А уже в студенческую пору один за другим открывались ранние советские «гении 20-х» — Багрицкий, Тихонов, Сельвинский, Луговской, затем обэриуты Заболоцкий и Хармс и, наконец, подлинные звезды XX века — Пастернак, Цветаева, Мандельштам и Ахматова.

Многие, не знавшие Ахматову лично, говорят о ней с придыханием. А какой вы ее запомнили?

То, что со стороны кажется неоправданным придыханием, может оказаться признаком искреннего волнения. Если кто-то ее воспринимал с пиететом (а таких — множество), что ж тут плохого? Это нормально. Она действительно была живой легендой, окруженной сонмом гениев: Блок, Гумилев, Вячеслав Иванов, Модильяни, да и сама была огромной фигурой в поэзии, «русской Сапфо». Да, она первая в русской поэзии заговорила сама и научила других говорить с позиции женщины в извечном любовном диалоге, где всегда доминировал мужчина. И при этом она нисколько не архаична, несмотря на старомодное перо. Чувства ее первозданно свежи, коллизии остры, ожидания трепетны, боль пронзительна, а слова при этом точны и сдержаны.

Но главное в другом: несмотря на запреты и годы непечатания, ее дар развивался, и голос из камерного превратился в гражданский с неожиданно пророческими обертонами. Акмеистический канон с его «прекрасной ясностью» стал для нее узок, она переросла его, поэтика стала богатой и многоголосой, а «прекрасная ясность» — не менее «прекрасной сложностью». Мы (имею в виду нашу четверку — Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн и я) познакомились с ней именно в эту пору, и наши поиски большого стиля счастливо совпадали с ее полифоническими устремлениями, очевидными в ее поздних циклах и особенно в «Поэме без героя».

Я могу поверить, что ваше общение с Ахматовой согревало ваше поэтическое самолюбие, но сомневаюсь, что юношам искренне интересно было дружить с Анной Андреевной. Неужели не ощущался поколенческий разрыв? Ахматова действительно понимала ваш юмор, разделяла ваши проблемы, была с вами на одной волне?

Мы же приходили к ней не для развлечений, не ради танцев под патефон! Поколенческий разрыв как раз исключал именно такой вид общения. И она была не «какая-то там старуха», а великая поэтесса в ее поздние годы. Однако, вы правы, неловкие моменты возникали, но это были ее «мхатовские паузы» в разговоре, когда она давала собеседнику их заполнить, но не болтовней о погоде, конечно, а чем-то остроумным или значительным.

Доверительность возникла с самого начала знакомства. Дело в том, что и мы, и она находились в длительной опале, хотя и разной степени тяжести. Над ней, несмотря на хрущевскую оттепель, висело неотмененное партийное постановление 46-го года, и это отпугивало от нее разного рода людей — нужных и ненужных, привлекая, быть может, лишь сыщиков. К тому времени трое из нас успели отличиться, попав в черный список за выпуск вольной стенгазеты «Культура», а четвертый тоже был уже на примете у властей. Это не то чтобы сближало, но располагало к большему доверию.

Дмитрий Бобышев (слева) и Иосиф Бродский (справа) на похоронах Анны Ахматовой, 10 марта 1966 года

Дмитрий Бобышев (слева) и Иосиф Бродский (справа) на похоронах Анны Ахматовой, 10 марта 1966 годаНужно ли в принципе тянуться к признанным величинам, сокращать с ними личную дистанцию?

Для молодого автора это естественно — обратиться за одобрением к кому-то более известному, признанному… Можно даже просто выразить свое читательское восхищение, как мы с Рейном почтили когда-то Пастернака, Олешу, Луговского, Сельвинского, а с Найманом — Зощенко… Но если у мэтра возникнет интерес и сочувствие к ученику или младшему коллеге, это большая удача — он может печатно пожелать начинающему автору «доброго пути». Такая форма протекции тогда существовала — Асеев, например, составил ее Виктору Сосноре, а Хикмет — Льву Халифу. Но что могла сделать для нас, отлученных от печати, опальная и сама почти непечатаемая Ахматова? Она «всего лишь» подарила нам по стихотворению, но посвященная мне «Пятая роза» оказалась благословением на всю мою жизнь.

А похвала от таких людей может испортить человека, раздуть эго? Бродского или Рейна ахматовская похвала испортила чисто по-человечески, если смотреть на их поступки в перспективе?

Похвалы, как воздух, нужны молодому поэту, если он, конечно, имеет на то свои основания. Похвалы ему необходимы, как памперсы для младенцев, как аплодисменты актерам и лампасы генералам! Но, если говорить всерьез, Ахматова отнюдь не была щедра на комплименты. В лучшем случае, она отзывалась скупо — например, так: «Стихотворение состоялось». И это воспринималось как похвала. Лишь однажды я услыхал от нее отзыв, который греет мне душу и сейчас. Вот что она поведала (при еще одной свидетельнице):

«Только что у меня был Иосиф. Он сказал буквально следующее: “В моих стихах главное метафизика, а в Диминых — совесть”. Я ему ответила: “В стихах Дмитрия Васильевича есть нечто большее. Это поэзия”».

Нет, я не думаю, что близкое или доверительное общение с Ахматовой могло кого-то испортить. Такое говорил о ней Жданов в своем пресловутом докладе 1946 года — что, дескать, она внушает советской молодежи упаднические настроения. Для меня она была примером как раз противоположного — духовной несломленности и высокого достоинства, как личного, так и цехового, поэтического.

О Марине Басмановой сказано крайне много — и в то же время критически мало. Каким человеком она была? В какой мере правдиво сказанное о ней в известных стихах Бродского?

Она выросла в семье художников на отрогах затоптанного и замолчанного русского авангарда, получила среднее художественное образование и была несколько эпатажно настроена против научно-технической интеллигенции, которая воплощала в ее глазах буржуазность и конформизм. Она была начитана, одарена, на людях держалась скромно, но с ней можно было говорить на равных о серьезных вещах. В пору нашей дистиллированной дружбы мы рассуждали о весьма высоких метафизических материях. Эти разговоры я частично воспроизвел в стихотворных опытах «Новые диалоги доктора Фауста», которые посвятил ей. Однако тот портретный набросок из стихов Иосифа, что был написан на сниженных тонах, можно признать верным, но с поправкой на гротеск.

Чем эта личность интересна для русской культуры, кроме опосредованного влияния на ваши стихи и стихи Бродского?

Этого уже достаточно, хотя как художница она, вероятно, внесла свою лепту. Интерес к ней не иссякает, если судить по нескончаемым попыткам папарацци познакомиться с ней и побольше разузнать. Но мои стихи тут ни при чем. Эти культовые гримасы целиком относятся к Бродскому.

Зачем Бродский раздувал такие скандалы из-за заурядной любовной истории? Это объясняется просто его мстительностью и нездоровым эго — или он расчетливо использовал эту историю для построения личного мифа?

Для объяснения годится и то, и другое.

Он действительно вставлял вам палки в колеса и препятствовал публикациям, когда вы оказались в США? Почему в целом о вашем творчестве сегодня известно довольно мало — на фоне того же Рейна?

Рейн как раз поучаствовал в этих неблаговидных делах довольно активно. Он, по существу, был тем, кто инициировал мне обструкцию: из случившегося конфликта сочинил и оформил жирную сплетню, назвал ее «Треугольник и глаз», снабдил комментариями и пустил по свету, где она и по сей день гуляет…

Дмитрий Бобышев и Евгений Рейн

Дмитрий Бобышев и Евгений РейнА Бродский чинил препятствия и другим конкурентам, реальным или мнимым: Василию Аксенову, Саше Соколову, Алексею Цветкову. Но в моем случае у него была усиленная мотивация — Марина. Почти официальный статус «гения», с которым он выехал на Запад, подтвердился в глазах большинства с получением Нобеля, и он этим пользовался, в том числе и против меня. Причем, не оставляя следов. Выход моей уже объявленной, уже почти готовой книги в одном парижском издательстве был вдруг отменен, и вместо нее вышла книжка угодной ему поэтессы. Мой переводчик, известный американский поэт, направил нашу с ним рукопись в Нью-Йорк, в одно из «тех самых» издательств, но она тут же вернулась ему с отзывом, который он постеснялся мне передать. Доказательства? Возможно, они найдутся в запечатанном архиве, который откроется за пределами наших жизней.

Почему именно Бродский стал козлом отпущения для системы? Это случайное стечение обстоятельств?

Собака зарыта в одном обстоятельстве, о котором упорно умалчивалось все время, пока длилась история с поганым газетным фельетоном о Бродском, с его задержанием, судом, ссылкой и освобождением, пока все гадали — за что? За «тунеядство»? За стихи? За «гениальность»? За что же? И почему? А вот почему. Он сам об этом рассказал — частично и бегло мне, а позднее Соломону Волкову…

Самарканд… Летное поле... Странная, бредовая, но — попытка угона самолета… Даже скорее лишь сговор, намерение, тут же и отмененное… Но этого достаточно, чтобы служба безопасности при любом режиме среагировала. Он был арестован, допрошен, отпущен за неимением доказательств. Но с этого все пошло, поехало, завертелось, обросло совсем другими подробностями… Как он сам сказал: «Дело не в стишках». Но с таким «гибридным» приговором, как сказали бы сейчас, дело было закрыто, а его отправили в ссылку.

У вас есть ощущение, что Бродский слишком заигрался в позу античного поэта-памятника и предал что-то важное в себе, что было в нем в 1960-х? Как по-вашему, это пошло на пользу его поэзии?

Должен вам признаться: мне многое чуждо в его стихах. Они, на мой взгляд, холодны, бездушны, циничны, не говоря уж о присущем ему многословии. И все же некоторые из них я высоко ценю, особенно те, что он написал в ссылке. Они теплы, они человечны. Но и в поздних есть свои шедевры — например, «Осенний крик ястреба» и «Портрет трагедии». Эти стихи совершенно ледяные, но их холод продирает читателя до костного мозга! Не уверен в том, что это достоинство, но это наверняка достижение.

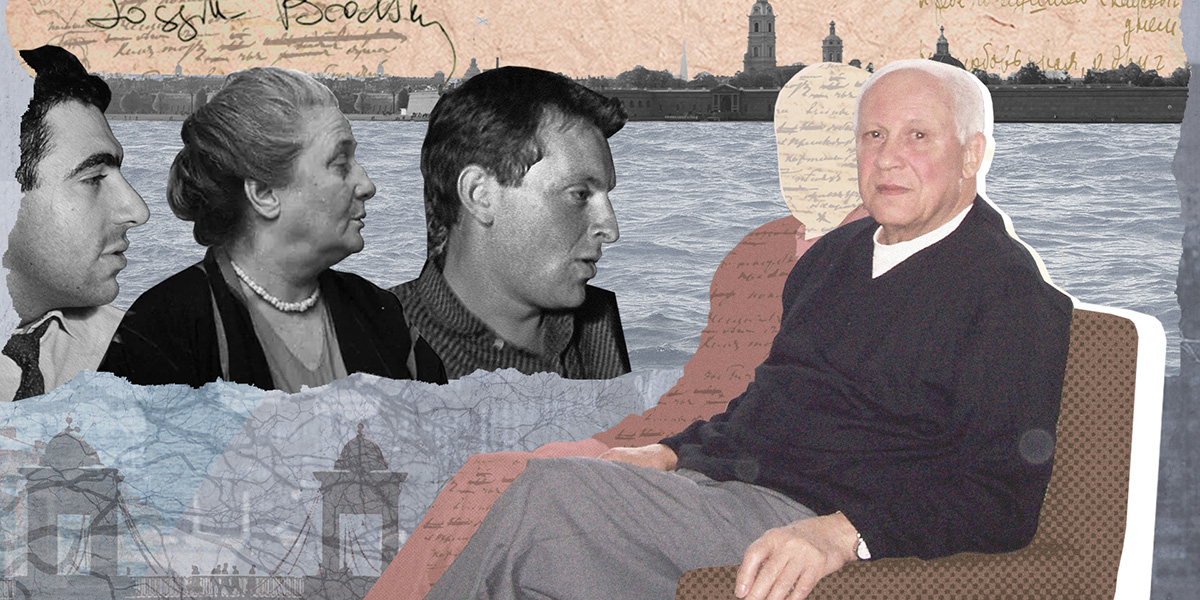

С Иосифом Бродским в его день рождения, 1962 год

С Иосифом Бродским в его день рождения, 1962 годПо складу дарования Бродский — эпик, а вы — лирик. Когда вы обращались к длинным эпическим формам, вы думали о нем? Ради чего вы стали проводить эксперименты над своей удачной устоявшейся поэтикой?

В самом начале — да, думал. В одну из последних мирных встреч мы с ним рассуждали, какой должна быть метафизическая поэзия. Он сказал: «Мысль должна возгоняться от менее общего к более общему». Я ответил: «Именно так я и пишу». И задумал ему преподнести в доказательство поэму как образец, где наглядно выражен этот принцип. Но события стали разворачиваться таким образом, что я уже писал эту поэму не для него, а для Марины.

А далее мне было скучно следовать одной и той же матрице, и мне самому становилось подозрительно, когда стихи писались слишком легко. Казалось, что они в таких случаях ничего не стоят. Я гнул их так, чтобы чувствовалось напряжение, а еще лучше, чтоб высекались искры и чтобы строчки сами светились в темноте. Я был убежден, что где-то, в самом запредельном идеале, такое должно происходить.

Зачем эмиграция создала культ Бродского? Ей был нужен хотя бы один триумфатор, чтобы оправдаться перед историей и уважать саму себя?

Да, все было именно так!

Вы чувствуете зависть к Бродскому или обиду на него? Неужели не хотели бы оказаться на его месте в 1963-м, если можно было бы при этом не меняться поэтическими голосами?

Скажите, как может счастливый любовник завидовать несчастливому? Как может живой человек быть в обиде на мертвого? Хочу ли я сейчас перелететь из моего американского дома через океан и оказаться лежащим в могиле на острове Сан-Микеле? Это абсурдно. Скорей наоборот, это он мог бы мне позавидовать. Если б мог... Ведь даже богоравный Ахиллес завидовал последнему живому батраку, как свидетельствовал Одиссей, вызвавший его тень из Аида. Но за меня пусть посвидетельствует мое собственное сочинение.

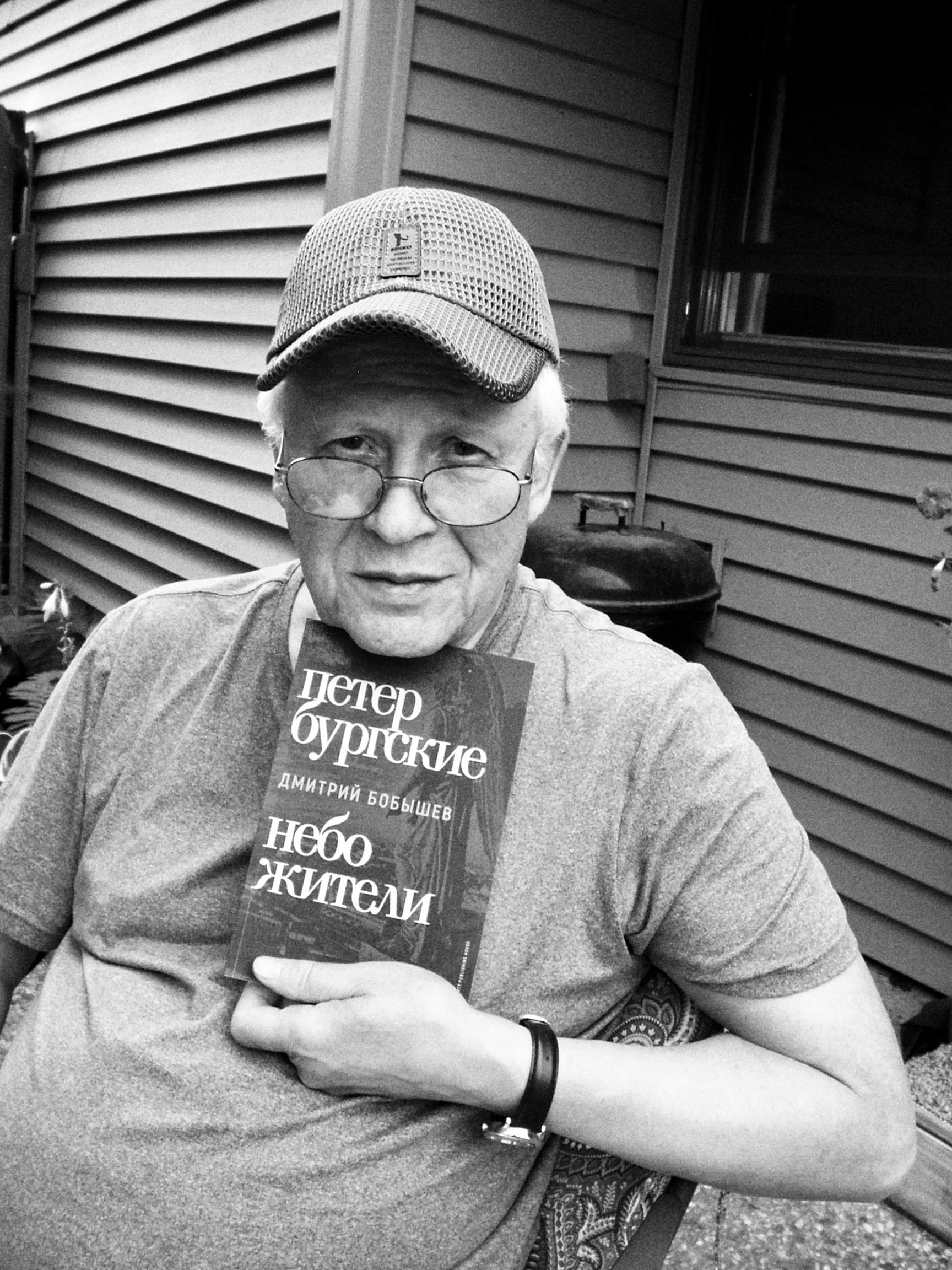

Дмитрий Бобышев с новой книгой

Дмитрий Бобышев с новой книгойСчастливый человек

В секретах – на весь свет – венецианских. На мой взгляд, и Рейна, и Бродского, и вас — каждого по-своему — поэзия стерла в человеческом отношении, «употребила» в своих интересах вашу дружбу и ваши судьбы. Она сделала вас своими инструментами. Вы были готовы к тому, что стихи сделают с вашей жизнью? И ощущаете ли это экзистенциальным поражением?

Поражением — никогда. Это моя цель. Я сознательно стремился к ней, и вот — достиг! Я стал человеко-текстом. «Человекотекст» — так я назвал по жанру свою автобиографическую трилогию: «Я здесь», «Автопортрет в лицах» и «Я в нетях». Или даже — тетралогию, если считать дополнением книгу «ЗЫ, или Post Scriptum». Но и это, возможно, еще не конец.

Беседовал Алексей Черников

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: