Министр культуры Москвы Алексей Фурсин гордится тем, что в сезоне-2024/25 его подведы не подвели и порадовали количеством выданных на-гора премьер — 280. Гордость законная, тем более что тут (и это главное) не подкачало качество. Во всяком случае, успешных премьер, буквально прорывных работ было куда больше, чем в предыдущий, скромный на открытия сезон.

А тут на нашей театральной лужайке расцвели цветы на любой вкус, который за редким исключением не был оскорблен. Малый театр, поборник классики в чистом виде, позволил себе азартно поиграть со своей заслуженной легендой — водевилем «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». Восторг! За современным, сложным и одновременно тонким прочтением сегодня надо отправляться на Бронную к Константину Богомолову, где в начале сезона он запустил ни на что не похожую «Чайку», а в конце — «Смерть Тузенбаха…», которые прозвучали как манифест. Высокохудожественный, разумеется, — не попасть!

Первую постановку эмигрантского романа Ивана Шмелева «Лето Господне» подарил Москве РАМТ. В работе Марины Брусникиной можно увидеть и особенно прочувствовать разницу в понятиях «семейные ценности» и «скрепы»: когда они религия света, а когда директива, спущенная от идеологов сверху.

Конечно, ослепило Москву «Солнце Ландау» Вахтанговского (режиссер Анатолий Шульев), указав театрам вектор поиска тем, смыслов и современного героя на территории науки, которой мы обязаны величайшими открытиями. К познанию тайны, которой владели лишь избранные, театры попытались приблизиться. Ученые из «Сколково» оценили эксперимент.

А исторические личности как предмет художественного исследования: проект «Вертинский» Александра Домогарова напомнил о горьком хлебе эмиграции, и не только его поколения. Тема вышла на новый виток, делаем выводы…

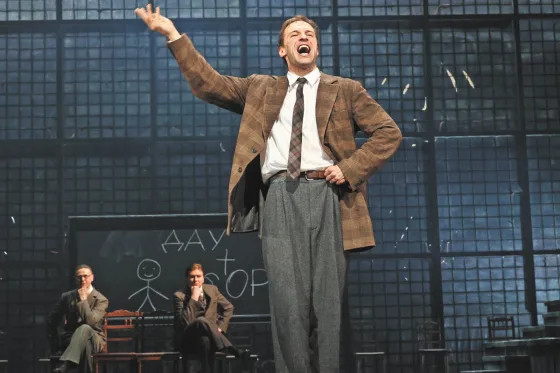

Saundдрама Владимира Панкова, заряженная молодой энергией, подарила новую жизнь повести Карена Шахназарова «Курьер», написанной в 80-е годы XX века для поколения советских тинейджеров, но на панковского «Курьера» в ЦДР рвется молодежь XXI века.

Кстати, интересная информация: социологические исследования отмечают, что аудитория театра резко изменилась. Сегодня активная театральная аудитория представлена не людьми старшего поколения, как считалось в последние годы, а четырьмя возрастными категориями: 19–24 года (21,8%), 25–34 года (22,2%), 35–44 года (22,5%) и 45–59 лет (22,4%). Такая статистика театру только в плюс.

В плюс и еще пара тенденций этого сезона. Первая — кадровая: департамент культуры от слов наконец-то перешел к делу в самой запущенной позиции — подготовке руководящих кадров. С этой целью ведомство объявило Всероссийский конкурс по формированию кадрового резерва в театрах Москвы «Таланты». Не поверите, их действительно стали искать; и они тут же нашлись — почти 400 соискателей театрального счастья из 46 регионов. 40 наиболее перспективных, видевших себя худруками, главрежами или замдиректорами театров, отправили стажироваться в столичные театры и даже посадили за парту в ГИТИС, где они постигали тонкости в управлении театральным делом.

Оценить результат не спешим, но первые ласточки уже полетели в богом забытый Театр на Покровке — там как раз из победителей конкурса сформировали новый руководящий состав: худрук — Дмитрий Бикбаев, директор — Алексей Родин. Сцена «Мельников» (до прошлого года — Театр Виктюка) примет проект режиссера Ольги Субботиной. Тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотя перед глазами у всех опыт Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ), который уже несколько лет успешно практикует уникальную систему театрального менеджмента, выявляя из своей среды креативных людей. На сессиях ВФТМ они защищают не идеи (этого добра у всех хватает), а то, как они реализованы, — вот такой подход сразу показывает кто чего стоит.

Сбавила обороты политика слияния театров, запущенная прежним руководством депкульта, в этом сезоне. «Ленком» объединили с Центром драматургии и режиссуры (ЦДР), и это, пожалуй, единственное за последние годы слияние, которому можно найти разумное объяснение. Худруком в «Ленком» зимой назначен Владимир Панков, до недавнего времени руководивший ЦДР, и именно он вывел маленький, беззвездный театр на Соколе в топы. А значит, есть надежда, что «брак» студийного ЦДР и 98-летнего «Ленкома» неслучаен и принесет результаты. Пока же ни один театр, слитый с другим, счастливее от этого не стал.

Хотя и тут можно найти крупицы радости и какой-то справедливости. Так, Евгений Герасимов, вступая в должность худрука Театра сатиры, первым делом пообещал коллективу вернуть театральные маски на фасад здания и вернул — этот элемент декора в Сатире всегда считали оберегом, и никто, включая поклонников театра, не понял, зачем прежний начальник отправил маски в ссылку на торец здания.

Пока остановлен процесс передачи нескольких театров в одни руки — и это тоже плюс. Три театра у Герасимова — Малая Ордынка, Сатира, сцена «Прогресс» (бывший Армена Джигарханяна); два у Машкова — Театр Табакова и «Современник», превратившийся в ТОТ «Современник»; у Богомолова — Бронная и сцена «Мельников»… Видимо, наверху решили поберечь художников и перестали испытывать их на прочность. Кто знает, чем тут дело кончится?

Еще раз напомним театральному начальству разных уровней: Трудовой кодекс надо лучше чтить. Во всяком случае, часть артистов, уволенных в начале сезона из Театра Российской армии, благополучно восстановлены на работе. Как до этого суд вернул право на труд их коллегам из Ермоловского театра, удовлетворив там иски артистов к дирекции, решившей в страшный пандемический год сэкономить на мизерных зарплатах 22 человек. Не вышло. Артисты вернулись в свои театры (13 из Ермоловского и 4 из Армии), и кое-кто даже с денежной компенсацией вынужденных простоев и морального вреда.

Все настойчивее встает вопрос о роли искусственного интеллекта, который активно врывается в театральную сферу, где на скорости и без мук творчества уже выдает тексты пьес, песен. «Не так страшно, что с помощью машины создают сценарии, пьесы, а страшно, что человек может стать машиной. Мы начинаем подделываться под ИИ», — заметил на этот счет на Культурном форуме в Петербурге мудрый Михаил Швыдкой.

Под грифом «впервые». Впервые губернатор Севастополя запрещает гастроли Театра им. Евгения Вахтангова, который сам же активно приглашал выступить в городе-герое. И вот за два часа до начала первого спектакля (театр открывал гастроли древнегреческой трагедией «Царь Эдип») неожиданно выяснилось, что столичный коллектив поставил на полуостров продукцию «предателя Туминаса». Правда, тот уже год с лишним как умер, и афишу гастролей с его спектаклями согласовал сам Минкульт России. Кроме того, до Севастополя спектакли по русской классике Вахтанговский возил по стране и миру, только приумножая славу русской культуры.

Ситуация страшна тем, что множит абсурд, который спустя годы, без сомнения, назовут перегибами, ошибками, коих в критическое для страны время не избежать. Но главное, она является благодатной почвой для проявления опасного рода патриотизма — расчетливого, карьерного. А это куда страшнее для Родины, чем спектакли «предателя».

К вопросу о патриотизме. Президент Владимир Путин подписывает указ о создании Патриотического театра. Где он разместится, неизвестно, для него активно подыскивают помещение. Но никто не сомневается, что возглавит его писатель Захар Прилепин, обратившийся к главе государства с такой идеей. В чистоте намерений писателя сомневаться не приходится — он из немногих, кто последователен в своей позиции, за что чуть не поплатился жизнью. Его фронтовые репортажи из зоны боевых действий вызывают доверие. Но название будущего театра вызывает не доверие, а сомнения. Патриотизм не в лозунгах и вывесках.

Предпринята серьезная попытка реформировать национальную театральную премию «Золотая маска». И даже Союз театральных деятелей, руководимый Владимиром Машковым, созвал конференцию, в которой участвовали представители не только драматических и музыкальных театров Москвы, но и регионов. Рабочие группы профессионалов составили внушительный список предложений, призванных изжить системные болячки «ЗМ» и способствовать развитию не только одного направления театра, как это было последние лет 20, а позволить претендовать на нацпремию «всем цветам». Если отдавать себе отчет в том, что это игра вдолгую, то надо набраться терпения, чтобы получить желаемое и не наломать дров.

Важным инструментом расширения театральной аудитории стали онлайн-трансляции спектаклей. По статистике прошлого года, лидер — Мариинский театр, с более чем 90 миллионов просмотров онлайн-трансляций, из которых 74 миллиона это зрители из России. Большой занял второе место, с 6,5 миллиона зрителей из 134 стран мира. Проект «Золотая Маска online» демонстрирует колоссальный потенциал цифровых форматов.

Дискуссия разгорелась вокруг новой системы продажи билетов. Многие согласились с тем, что система продажи билетов всех театров по одной билетной системе «Мосбилет» (до недавнего времени каждый театр работал с программой, которая ему нравилась) сама по себе не так плоха. А связанная с таким мощным ресурсом, как Mos.ru, может быть даже очень перспективной, но система требует доработки.

275 лет отметил Театр имени Федора Волкова в Ярославле. Он старше и Большого, и Малого, потому что Первый, от которого и пошел русский репертуарный театр. Удивительно, но факт: Федор Волков, молодой человек из ХVIII века, мыслил масштабно и понимал про социальную справедливость. Для представлений трагедий и комедий приспособил здание амбара своего отчима, рассчитанное (внимание!!!) на 1000 человек, и зрелища, даваемые в нем, были доступны любому. «Волкову, Волкову мы обязаны всем» — подписываемся под словами великого Щепкина.

Шок в конце сезона — самый успешный менеджер страны Владимир Кехман дает объяснения Следственному комитету о как будто допущенных нарушениях в ходе реконструкции и ремонта МХАТа имени Горького, а в трех театрах страны, которыми он руководит де-юре и де-факто, проходят обыски. Что могло произойти с менеджером всея Руси — нам не дано узнать. Но народ, чуть более погруженный в тайные ходы, уже строит теории. Например, МХАТ готовят под Патриотический театр. Карты путает тот факт, что Владимир Абрамович продолжает вести все проекты, причем государственного уровня.

И еще немного статистики: средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона выросла на 14% по отношению к 2023 году и достигла 2,4 тысячи рублей. В Москве рост цен составил 9%, а средняя цена билета достигла 3,2 тысячи. По данным билетного агента Kassir.ru, средняя стоимость по России составила 2,1 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году, хотя у Росстата более скромные цифры — средняя цена билета за январь–август прошлого года составила 972 рубля. Но мы-то знаем, как в ведущих столичных театрах за партер могут загнуть и 20, и 30 тысяч рублей, и совсем не на балет «Щелкунчик». После этого стоит ли всерьез верить взрослым ответственным людям, кто так любит говорить о справедливых для всех принципах культурной политики?

DayTimeNews.RU

DayTimeNews.RU

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: